D’où vient le Coran ?

Publié le 23 juillet 2015. Par La rédaction de Books.

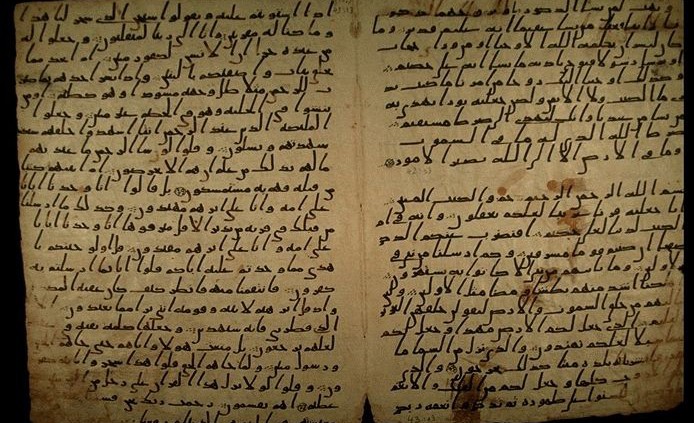

Manuscrit de Sanaa

Ils sont peut-être contemporains de Mahomet. Les fragments de Coran retrouvés récemment dans la bibliothèque de l’université de Birmingham dateraient de la fin du VIe ou du début du VIIe siècle. Les 15 000 feuillets de Corans découverts à Sanaa, au Yémen, dans les années 1970, sont à peine plus récents. Cette découverte et son analyse ont suscité le débat chez les scientifiques et les religieux. Une histoire passionnante, que retrace cet article paru dans The Atlantic et traduit par Books à l’hiver 2009.

En 1972, lors de la restauration de la grande mosquée de Sanaa, au Yémen, des ouvriers qui travaillaient dans une galerie située entre le toit intérieur et le toit extérieur de la structure tombèrent sur un cimetière exceptionnel, même s’ils ne s’en rendirent pas compte sur le moment. Leur ignorance était pardonnable : les mosquées n’abritent généralement pas de tombes, et le site ne recelait aucune pierre tombale, nul reste humain ni aucun joyau funéraire. Il ne recelait en fait rien d’autre qu’un paquet peu attrayant de vieux parchemins et documents sur papier : des livres abîmés et des feuillets isolés de textes arabes, amalgamés par des siècles de pluie et d’humidité, rongés au fil des ans par les rats et les insectes. Déterminés à achever les travaux en cours, les ouvriers rassemblèrent les manuscrits, les entassèrent dans une vingtaine de sacs en toile de jute et les stockèrent dans l’escalier d’un des minarets de la mosquée. Enfermés là, les manuscrits seraient probablement retombés dans l’oubli sans l’intervention de Qadhi Ismail al-Akwa, alors président de l’Autorité des antiquités yéménites, qui comprit l’importance potentielle de la découverte.

En quête d’aide internationale pour examiner et conserver les fragments, al-Akwa parvint, en 1979, à susciter l’intérêt d’un universitaire allemand qui persuada à son tour son gouvernement d’organiser et de financer un programme de restauration. Peu après le début des travaux, il devint de plus en plus évident que le trésor caché était un fabuleux exemple de ce que l’on appelle parfois un « tombeau de papier » : dans ce cas précis, c’était la dernière demeure – entre autres choses – de dizaines de milliers de fragments de près d’un millier de différents manuscrits sur parchemin du Coran, le texte sacré de l’islam. Dans certains cercles pieux musulmans, on considère que les copies usées ou abîmées du Coran doivent être retirées de la circulation ; d’où l’idée d’une tombe, qui tout à la fois préserve le caractère sacré des textes et garantit qu’on ne lira que des éditions complètes et impeccables du texte sacré.

D’étranges anomalies

Certaines pages de parchemin du trésor yéménite semblaient remonter aux VIIe et VIIIe siècles, les deux premiers siècles de l’islam. Autrement dit, c’étaient peut-être des fragments des plus anciens corans existants [1]. De plus, certains de ces fragments présentaient de petites mais étranges anomalies par rapport au texte coranique de référence. Ces anomalies, si elles n’étonnent pas les historiens des textes, dérangent la croyance musulmane orthodoxe selon laquelle le Coran tel qu’il nous est parvenu est la Parole de Dieu parfaite, intemporelle et immuable.

Menées surtout par des non-religieux, les tentatives de réinterprétation du Coran – fondées en partie sur des éléments textuels, comme ceux fournis par les fragments yéménites – troublent et offensent nombre de musulmans, tout comme les efforts déployés pour réinterpréter la Bible et la vie de Jésus troublent et offensent nombre de chrétiens conservateurs. Mais certains spécialistes, dont des musulmans, pensent que cette démarche visant à replacer le Coran dans son contexte historique provoquera une forme de renaissance islamique – une réappropriation de la tradition, une façon d’aller de l’avant en revenant sur le passé. Jusqu’à présent réservée au débat universitaire, cette manière de penser peut néanmoins se révéler très puissante et entraîner des bouleversements sociaux majeurs, comme le rappelle l’histoire de la Renaissance et de la Réforme. Or le Coran est aujourd’hui, dans le monde, le texte exerçant la plus forte influence idéologique.

La première personne qui consacra un temps appréciable à l’examen des fragments yéménites fut Gerd-R. Puin, un spécialiste de la calligraphie arabe et de la paléographie coranique en poste à l’université de la Sarre à Sarrebruck, en Allemagne. En 1981, chargé par son gouvernement d’organiser et de superviser les travaux de restauration, Puin reconnut la très grande ancienneté de certains fragments de parchemin. L’examen préliminaire qu’il conduisit révéla également l’ordonnancement inhabituel de certains versets, de petites variations du texte ainsi que des formes rares d’orthographe et d’ornementation. Très intéressants, aussi, les feuillets en écriture hijazi, une forme très ancienne de l’écriture arabe : ces morceaux des plus anciens corans connus, c’étaient également des palimpsestes, c’est-à-dire des versions écrites par-dessus des versions antérieures, effacées [2]. Puin commença à penser que les corans yéménites semblaient indiquer un texte en évolution plutôt que la Parole de Dieu telle qu’elle fut révélée dans son intégralité au prophète Mahomet au VIIe siècle.

Depuis le début des années 1980, plus de quinze mille feuillets des corans yéménites ont été méticuleusement aplatis, nettoyés, traités, triés et assemblés ; ils reposent à présent (« conservés à nouveau pour mille ans », dit Puin) dans la Maison des manuscrits du Yémen, prêts à être minutieusement examinés. Ce que les autorités yéménites semblent répugner à autoriser. « Ils tiennent à la discrétion – nous aussi, mais pour des raisons différentes, explique Puin. Ils ne veulent pas que l’on attire l’attention sur le fait que des Allemands, entre autres, travaillent sur les corans. Ils ne veulent même pas que l’on connaisse l’existence d’un quelconque travail, étant donné que la position musulmane est que tout ce qui doit être dit sur l’histoire du Coran l’a été il y a mille ans. »

La Parole de Dieu faite texte

Un collègue de Puin, H.-C. Graf von Bothmer, un historien de l’art islamique également à l’université de la Sarre, a pu faire plus de trente-cinq mille photos des fragments sur microfilms, qu’il a rapportées en Allemagne. Puin et von Bothmer n’ont publié que quelques brefs mais captivants articles dans des revues spécialisées. Puin ne cache pas son émotion : « Tant de musulmans sont convaincus que tout ce qui se trouve dans le Coran est la Parole de Dieu inaltérée, dit-il. Ils aiment citer les recherches qui montrent que la Bible a une histoire et n’est pas tombée directement du ciel, mais excluent le Coran de ce genre de débat. La seule façon de percer cette défense est de prouver que le Coran aussi a une histoire. Les fragments de Sanaa nous y aideront. »

L’enthousiasme de Puin est partagé par d’autres. « L’impact des manuscrits yéménites n’a pas fini de se faire sentir », dit Andrew Rippin, professeur d’études religieuses à l’université de Calgary, figure de premier plan des études coraniques actuelles. « Leurs variantes et les divers ordonnancements des versets ont tous une grande importance. Tout le monde est d’accord sur ce point. Ces manuscrits nous apprennent que les débuts de l’histoire du texte coranique sont beaucoup plus flous que beaucoup le soupçonnaient : le texte était moins stable, et faisait par conséquent moins autorité que ce que l’on a toujours affirmé. »

Par comparaison avec les normes du savoir contemporain sur la Bible, la plupart des questions posées par des universitaires tels que Puin et Rippin sont plutôt modestes ; hors d’un milieu islamique, avancer que le Coran a une histoire et suggérer qu’on puisse l’interpréter de façon métaphorique n’a rien d’initiatives extrémistes. Mais on ne peut pas ne pas tenir compte du contexte islamique, ni de la susceptibilité musulmane.

La conception orthodoxe selon laquelle le Coran est de toute évidence la Parole de Dieu, avec un message, une langue, une forme et un style parfaits et inimitables, rappelle de façon frappante la position du fondamentalisme chrétien sur l’« infaillibilité » et « l’inspiration verbale » de la Bible, encore répandue de nos jours [3]. Cette position est restée inchangée depuis qu’elle a été formulée il y a à peine plus d’un siècle dans le texte classique du théoricien de la Bible John William Burgon : « La Bible n’est autre que la voix de Celui qui siège sur le Trône ! Chacun de ses Livres, chacun de ses Chapitres, chacun de ses Versets, chacun de ses mots, chacune de ses syllabes […] chacune de ses lettres est l’expression directe du Très Haut ! »

Mais en réalité, comme le relève l’Encyclopédie de l’islam (1981), « dans la foi chrétienne, le plus proche équivalent du rôle du Coran dans la foi musulmane n’est pas la Bible, mais le Christ [4] ». Si le Christ est la Parole de Dieu faite chair, le Coran est la Parole de Dieu faite texte, et la remise en question de son caractère sacré ou de son autorité est considérée comme une attaque directe contre l’islam – Salman Rushdie ne le sait que trop [5].

La perspective d’une réaction hostile de la part des musulmans n’a pas découragé l’étude critique et historique du Coran, comme le montre l’existence des essais contenus dans « Les origines du Coran [6] ». En 1996, le spécialiste Günter Lüling évoquait « l’ampleur de la dénaturation subie à la fois par le texte du Coran et le récit savant des origines de l’islam, déformation acceptée jusqu’à présent sans méfiance par les spécialistes occidentaux [7] ». En 1994, une revue savante publiait une étude posthume d’un archéologue de l’université hébraïque de Jérusalem, Yehuda D. Nevo. Il y répertoriait des inscriptions religieuses des VIIe et VIIIe siècles figurant sur des pierres dans le désert du Néguev qui, selon lui, posent des « problèmes considérables pour le récit musulman traditionnel de l’histoire de l’islam [8] ». La même année et dans la même revue, Patricia Crone, historienne des débuts de l’islam à l’Institute for Advanced Study, à Princeton, soutenait que l’élucidation des passages problématiques du texte coranique ne serait rendue possible qu’en « abandonnant le récit classique de la naissance du Coran ».

Patricia Crone est l’une des plus iconoclastes de ces universitaires critiques. Elle a écrit ou collaboré à plusieurs ouvrages défendant une position radicale sur les origines de l’islam et l’écriture de l’histoire islamique. Le plus connu de ces livres date de 1977 : « Le hagarisme, ou la naissance du monde islamique [9] ». Écrit avec l’historien britannique Michael Cook, il y était notamment avancé que le texte du Coran était apparu plus tard qu’on le pensait (« Il n’y a pas de preuve tangible de l’existence du Coran sous quelque forme que ce soit avant la dernière décennie du VIIe siècle »), que La Mecque n’était pas le premier sanctuaire islamique (« [les faits] indiquent sans ambiguïté un sanctuaire au nord-ouest de l’Arabie […], La Mecque était secondaire »), que les conquêtes arabes avaient précédé l’institutionnalisation de l’islam (« Le rêve messianique juif s’est concrétisé sous la forme d’une conquête arabe de la Terre sainte »), que l’idée de l’hégire, c’est-à-dire la migration de Mahomet et de ses disciples de La Mecque vers Médine en 622, a pu être élaborée bien après la mort de Mahomet (« Aucune source du VIIe siècle n’identifie la période arabe comme étant celle de l’hégire »), et enfin que le terme « musulman » n’était pas employé couramment aux débuts de l’islam (« Il n’y a aucune raison valable de supposer que les détenteurs de cette identité primitive s’appelaient “musulmans” [mais] certaines sources […] révèlent une désignation antérieure de la communauté [qui] apparaît en grec sous le nom de “magaritai” dans un papyrus de 642, et en syriaque comme “mahgre” ou “mahgraye” dès les années 640 »). [Sur le syriaque, lire ci-dessous.]

Sources infidèles

Le livre fut aussitôt attaqué par des spécialistes musulmans et non musulmans pour son recours massif à des sources hostiles (« Considéré dans une perspective musulmane, ce livre est fondé sur un usage immodéré de sources infidèles », écrivaient les auteurs eux-mêmes). Crone et Cook sont revenus depuis sur certaines des thèses les plus extrêmes de leur livre – ainsi sur l’historicité de la migration à Médine. Mais Crone a continué à défier les historiens orthodoxes, qu’ils soient musulmans ou non [10].

Gerd-R. Puin participe de ce révisionnisme. « Je pense que le Coran est une sorte de mélange de textes que l’on ne comprenait pas tous, même du temps de Mahomet, dit-il. Nombre d’entre eux ont peut-être cent ans de plus que l’islam lui-même. Même au sein des traditions islamiques, on trouve une masse énorme d’informations contradictoires, y compris un substrat chrétien significatif ; on peut, si l’on en a envie, en tirer toute une anti-histoire islamique. »

Patricia Crone défend sa démarche : « Le Coran est un texte sacré doté d’une histoire, comme tout autre – sauf que nous ne connaissons pas cette histoire et déclenchons des hurlements de protestation quand nous l’étudions. Personne ne s’en soucierait si les hurlements émanaient d’Occidentaux. Mais les Occidentaux se sentent pleins de déférence quand les hurlements viennent d’autres peuples : “De quel droit osez-vous toucher à leur héritage ?” Pourtant, les spécialistes de l’islam que nous sommes ne cherchent à détruire aucune religion. »

Tout le monde ne partage pas ce jugement, d’autant que les études coraniques occidentales se sont traditionnellement situées dans un contexte d’hostilité déclarée entre la chrétienté et l’islam. Aux yeux surtout des spécialistes chrétiens et juifs, le Coran était entouré d’une aura d’hérésie. William Muir, un orientaliste du XIXe siècle, prétendait que le Coran était l’un des « ennemis les plus obstinés de la Civilisation, de la Liberté et de la Vérité que le monde ait connus jusqu’ici ». Des chercheurs soviétiques avaient aussi entrepris, pour des motifs idéologiques, une étude des origines de l’islam, avec un zèle quasi missionnaire : dans les années 1920 et en 1930, une revue soviétique intitulée Ateist a publié une série d’articles expliquant la montée de l’islam du point de vue marxiste-léniniste. Dans Islam and Russia (1956), Ann K. S. Lambton a résumé une grande partie de ces articles. Plusieurs érudits soviétiques, écrit-elle, ont soutenu que « la force motrice de la religion naissante avait été fournie par la bourgeoisie mercantile de La Mecque et de Médine ». Un certain S. P. Tolstov a affirmé que l’« islam est un mouvement socioreligieux qui a pris sa source dans la forme esclavagiste, et non féodale, de la société arabe ». N. A. Morozov a soutenu que, « jusqu’aux croisades, l’islam ne se distinguait pas du judaïsme et […] ce n’est qu’à partir de là qu’il est devenu indépendant, Mahomet et les premiers califes étant des figures mythiques ».

Étant donné les partis pris de nombreuses études critiques non islamiques du Coran, il n’est pas surprenant que les musulmans soient enclins à les rejeter d’emblée. Une protestation particulièrement révélatrice s’est élevée en 1987, sous la plume du penseur musulman S. Parvez Manzoor, dans une revue savante [11]. Situant les origines de l’érudition coranique occidentale dans « les marécages polémiques de la chrétienté médiévale » et décrivant son état contemporain comme une « impasse dont elle est responsable », Manzoor a orchestré une attaque complexe et à plusieurs niveaux de toute la conception occidentale de l’islam. Son essai commençait rageusement : « L’entreprise orientaliste des études coraniques, quels que fussent ses autres qualités et services, fut un projet né de la malveillance, grandi dans la frustration et nourri par la vengeance. »

Un texte littéraire

Malgré une telle résistance, des chercheurs occidentaux aux intérêts universitaires ou théologiques variés persévèrent, appliquant les techniques modernes de la critique textuelle et historique à l’étude du Coran. Témoin « L’encyclopédie du Coran », présentée par sa directrice éditoriale, Jane McAuliffe, professeur à l’université de Toronto, comme un « inventaire de l’état du savoir coranique au tournant du millénaire [12] ». Y ont contribué des musulmans et des non-musulmans. Le sort de l’Égyptien Nasr Abou Zeid, modeste professeur d’arabe membre du comité éditorial de l’encyclopédie, illustre les difficultés rencontrées par les intellectuels musulmans qui tentent de réinterpréter leur tradition.

« Le Coran est un texte, un texte littéraire, et la seule façon de le comprendre, de l’expliquer et de l’analyser est l’approche littéraire, dit Abou Zeid. C’est une question théologique essentielle. » Pour avoir exprimé des opinions comme celles-ci par écrit – en substance, pour avoir contesté l’idée selon laquelle le Coran doit être lu littéralement comme la Parole de Dieu absolue et immuable –, Abou Zeid fut officiellement déclaré apostat en 1995, décision confirmée en 1996 par la plus haute cour d’Égypte. En vertu d’une loi islamique interdisant le mariage entre un apostat et une personne de confession musulmane, la cour a ensuite ordonné la dissolution de son mariage. Son épouse décrivit la décision comme « un coup de brique sur la tête ».

Abou Zeid se dit pieux musulman, mais affirme que le contenu manifeste du Coran – telles les lois souvent archaïques relatives à la condition des femmes, pour lesquelles l’islam est tristement célèbre – est beaucoup moins important que son contenu latent, qui est complexe, régénérateur et enrichissant du point de vue spirituel. La vision islamique orthodoxe, fait valoir Abou Zeid, est abrutissante ; elle réduit un texte divin, éternel et dynamique à une interprétation humaine figée, sans plus de vie ni de sens « qu’un colifichet, un talisman ou un ornement ».

Abou Zeid est d’abord resté un temps en Égypte et a cherché à réfuter les accusations d’apostasie à son encontre, mais, confronté à des menaces de mort et à un harcèlement incessant, il s’est enfui du Caire avec sa femme pour se réfugier aux Pays-Bas, qualifiant toute l’affaire de « farce macabre ». Le cheikh Youssef al-Badri, le religieux dont les prêches ont nourri une grande partie de l’opposition à Abou Zeid, jubilait : « Nous ne sommes pas des terroristes ; nous n’avons employé ni balles ni mitrailleuses, mais nous avons empêché un ennemi de l’islam de se moquer de notre religion. […] Personne n’osera seulement songer de nouveau à nuire à l’islam. »

S’écarter de l’interprétation orthodoxe du Coran, dit l’Algérien Mohammed Arkoun, professeur émérite d’histoire de la pensée islamique à la Sorbonne, est une « entreprise très délicate » aux implications considérables. « Des millions et des millions de personnes se réfèrent quotidiennement au Coran pour expliquer leurs actes et justifier leurs aspirations, explique Arkoun. Et ce plus que jamais. »

La Mecque est située dans une vallée aride entre deux rangées de collines abruptes, dans l’ouest de l’actuelle Arabie Saoudite. Immédiatement à l’ouest se trouve le rivage plat et étouffant de la mer Rouge ; à l’est s’étend le Rub’ al-Khali, ou « quartier vide », la plus vaste étendue de sable de la planète. Le site est peu attrayant : la terre sèche et poussiéreuse se consume sous un soleil implacable ; toute la région est battue par des vents du désert chauds et entêtants. Même s’il ne pleut pas parfois pendant des années, les précipitations, quand elles arrivent, peuvent être fortes, formant des torrents d’eau qui dégringolent des collines et inondent le bassin où s’étend la ville. La région offre une toile de fond tout aussi favorable à une révélation divine que les montagnes du Sinaï ou le désert de Judée.

La seule véritable source d’information historique sur La Mecque préislamique et les circonstances de la révélation du Coran est le récit islamique classique sur la fondation de la religion, dont voici un condensé.

Au cours des siècles qui ont précédé l’islam, La Mecque était un très ancien sanctuaire païen régional. Des rites religieux se déroulaient autour de la Kaaba, lieu saint dont l’importance reste primordiale dans l’islam actuel et qui, selon la tradition musulmane, fut construit par Ibrahim (Abraham pour les chrétiens et les juifs) et son fils Isma’il (Ismaël). À mesure que La Mecque prospérait, au VIe siècle de notre ère, les idoles païennes se sont multipliées. Selon les récits traditionnels, dès le début du VIIe siècle, un panthéon de quelque trois cent soixante statues et icônes entourait la Kaaba (à l’intérieur de laquelle on a retrouvé, entre autres, des représentations de Jésus et de la Vierge).

Mahomet s’isole des païens

C’est dans ce contexte que les premiers éléments du Coran auraient été révélés, en 610, à un marchand riche mais rebelle du nom de Muhammad ibn Abdullah (Mahomet). Mahomet avait pris l’habitude de s’éloigner régulièrement du paganisme sordide de La Mecque en se retirant dans une grotte creusée dans une montagne voisine pour méditer dans la solitude. Lors d’une de ces retraites, il fut visité par l’archange Gabriel – celui-là même qui avait annoncé l’arrivée de Jésus à la Vierge Marie, à Nazareth, quelque six cents ans auparavant. En commençant par l’ordre « Récite ! », Gabriel fit savoir à Mahomet qu’il serait le messager de Dieu. Par la suite et jusqu’à sa mort, Mahomet, en principe illettré, reçut par l’intermédiaire de Gabriel des révélations divines en arabe appelées qur’an (« récitation ») et qui annonçaient, d’abord dans un style extrêmement poétique et rhétorique, une nouvelle forme de monothéisme intransigeant appelé islam ou « soumission » (à la volonté de Dieu). Mahomet rapportait ces révélations mot pour mot à des membres de sa famille et à des amis bienveillants qui les mémorisaient ou les consignaient par écrit.

Des Mecquois puissants se mirent bientôt à persécuter Mahomet et son petit groupe de disciples dévoués, dont la nouvelle religion rejetait le fondement païen de la vie culturelle et économique de la ville. Si bien qu’en 622 le groupe émigra à environ trois cents kilomètres plus au nord, dans la ville de Yathrib, qui prendra plus tard le nom de Médine (abréviation de Medinat al-Nabi, ou cité du Prophète). Cette migration, que les musulmans appellent hijra (hégire) est censée marquer la naissance d’une communauté islamique indépendante, ce qui explique pourquoi 622 est la première année du calendrier musulman. À Médine, Mahomet continua de recevoir des révélations divines, de plus en plus pragmatiques et prosaïques. En 630, fort du soutien de la communauté de Médine, il attaqua et prit La Mecque. Il consacra les deux dernières années de sa vie à faire du prosélytisme, à consolider son pouvoir et à continuer de recevoir des révélations.

Selon la tradition islamique, à la mort de Mahomet, en 632, les révélations coraniques n’avaient pas été rassemblées en un livre unique ; elles n’étaient inscrites que « sur des feuilles de palmier, des pierres plates et dans le cœur des hommes ». Cela n’a rien d’étonnant : la tradition orale était forte et bien implantée, et la transcription en arabe, qui n’indiquait pas les voyelles ni les points consonantiques utilisés de nos jours, avait surtout pour but de favoriser la mémorisation. L’établissement d’un tel texte n’était pas non plus une préoccupation majeure : les Arabes de Médine – une alliance improbable d’anciens marchands, de nomades du désert et de paysans unis par une nouvelle et forte foi, et inspirés par la vie et les paroles du prophète Mahomet – menaient à cette époque une série de conquêtes au nom de l’islam couronnées de victoires extraordinaires. Dès les années 640, les Arabes dominaient la plus grande partie de la Syrie, de l’Irak, de la Perse et de l’Égypte. Trente ans plus tard, ils s’emparaient de régions d’Europe, d’Afrique du Nord et d’Asie centrale.

Dans les premières décennies des conquêtes arabes, de nombreux membres de l’entourage de Mahomet furent tués, et avec eux disparurent de précieuses connaissances sur les révélations coraniques. Les musulmans qui vivaient aux marges de l’empire commencèrent à débattre de ce qui faisait partie du texte coranique ou non. Vers 650, un général revenant d’Azerbaïdjan fit part au calife Uthman ibn Affan, troisième souverain islamique à succéder à Mahomet, de ses craintes de voir se développer une controverse sectaire. Il l’aurait engagé à « prendre les devants, avant que ces gens s’opposent à propos du Coran, de la façon dont les juifs et les chrétiens s’opposent à propos de leurs Saintes Écritures ». Uthman convoqua une sorte de comité éditorial qui rassembla soigneusement les divers fragments du texte sacré qui avaient été appris par cœur ou couchés par écrit par les compagnons de Mahomet. Il en ressortit la version écrite de référence du Coran. Uthman ordonna que tous les recueils incomplets et « imparfaits » de l’Écriture coranique soient détruits, et la nouvelle version fut rapidement distribuée dans les grands centres de l’empire en plein essor.

Pendant les quelques siècles qui suivirent, alors que l’islam se consolidait en tant qu’entité religieuse et politique, un vaste corpus de littérature exégétique et historique se développa pour expliquer le Coran et la montée de l’islam. Les éléments les plus importants en sont les hadith, soit l’ensemble des paroles et des actes du prophète Mahomet ; la sunna, ou l’ensemble des coutumes sociales et légales de l’islam ; la sîra, ou biographie du Prophète ; et enfin le tafsîr, le commentaire et l’explication du Coran. C’est de ces sources traditionnelles – recueillies sous forme écrite essentiellement entre le milieu du VIIIe siècle et la première moitié du Xe siècle – que sont tirés tous les récits de la révélation du Coran et des premiers temps de l’islam.

Une inspiration biblique

D’un volume à peu près équivalent à celui du Nouveau Testament, le Coran est divisé en cent quatorze parties, les sourates, de longueur et de forme variées. Leur organisation n’est ni chronologique ni thématique : la plupart des sourates sont présentées par ordre de longueur décroissante. Malgré la structure inhabituelle du Coran, ce qui surprend généralement le plus ceux qui le découvrent est à quel point il s’inspire des mêmes croyances et histoires que la Bible. Dieu (Allah en arabe) est le souverain suprême : c’est l’Être tout-puissant, omniscient et miséricordieux qui a créé le monde et ses créatures ; il transmet des messages et des lois à des prophètes pour guider l’existence des hommes ; dans l’avenir, à un moment connu de lui seul, il provoquera la fin du monde et le jour du Jugement dernier. Adam, le premier homme, est chassé du Paradis pour avoir mangé le fruit de l’arbre défendu. Noé construit une arche pour sauver quelques privilégiés d’un déluge causé par le courroux divin. Abraham se prépare à sacrifier son fils sur l’ordre de Dieu. Moïse conduit les Israélites hors d’Égypte et reçoit une révélation sur le mont Sinaï. Jésus, né de la Vierge Marie et appelé le Messie, fait des miracles, a des disciples et monte au ciel.

Le Coran prend bien soin de souligner cet héritage monothéiste commun, mais il s’applique tout autant à distinguer l’islam du judaïsme et de la chrétienté. Il cite ainsi des prophètes – Houd, Salih, Chouaib, Luqman, entre autres – dont l’origine semble exclusivement arabe et rappelle aux lecteurs que c’est « Un Coran arabe / Pour des gens qui savent ». Bien qu’il affirme le contraire à maintes reprises, le Coran est souvent très difficile à comprendre pour les lecteurs contemporains, y compris les arabophones ayant fait des études supérieures. Il opère parfois des ruptures radicales de style, de ton et de thème d’un verset à l’autre, et présume que le lecteur connaît une langue, des histoires et des événements que même les premiers exégètes musulmans ne semblaient pas comprendre – choses typiques d’un texte né sous forme orale. Ses incohérences apparentes sont faciles à repérer : Dieu peut être évoqué à la première et à la troisième personne dans la même phrase ; il existe différentes versions d’une même histoire ; les jugements divins se contredisent parfois. Dans ce dernier cas, le Coran anticipe les critiques et se défend en revendiquant le droit d’abroger son propre message (« Allah efface / Ou confirme ce qu’Il veut »).

De fait, les critiques ne manquèrent pas. Les musulmans entrèrent de plus en plus en contact avec les chrétiens au cours du VIIIe siècle et les guerres de conquête s’accompagnèrent de polémiques d’ordre théologique. Les chrétiens et d’autres virent dans l’obscurité littéraire du texte coranique une preuve de son origine humaine. Les érudits musulmans eux-mêmes dressaient méticuleusement la liste des aspects problématiques du Coran : vocabulaire peu courant, apparentes omissions de texte, incongruités grammaticales, variantes, etc. Un débat théologique important a d’ailleurs surgi au sein de l’islam à la fin du VIIIe siècle, dressant ceux qui croyaient dans le Coran en tant que Parole « incréée » et éternelle de Dieu contre ceux pour qui il avait été créé au fil du temps, comme tout ce qui n’est pas Dieu lui-même. Sous le règne du calife al-Ma’moun, au début du IXe siècle, cette dernière thèse est brièvement devenue la doctrine orthodoxe. Elle était défendue par plusieurs écoles de pensée, dont l’influent mutazilisme qui avait élaboré une théologie complexe fondée en partie sur une lecture métaphorique plutôt que littérale du Coran.

Dès la fin du Xe siècle, l’influence de l’école mutazilite avait décliné et la doctrine officielle devint celle de l’I’jaz, l’« inimitabilité » du Coran [13]. (C’est pourquoi le Coran est lu et récité dans le monde entier dans le texte original, alors que la majorité des musulmans ne parlent pas arabe. Les traductions existantes sont considérées comme de simples aides et paraphrases.) L’adoption de la doctrine de l’inimitabilité marqua un tournant majeur dans l’histoire islamique et, depuis le Xe siècle, le courant dominant interprète le Coran comme la Parole de Dieu littérale et incréée.

Un texte obscur

Gerd-R. Puin évoque avec mépris l’empressement habituel, de la part des musulmans et des théoriciens occidentaux, à accepter l’interprétation classique du Coran. « Le Coran se prétend mubeen ou “clair”, dit-il. Mais en le lisant, on remarque qu’environ une phrase sur cinq ne veut rien dire. Nombre de musulmans – et d’orientalistes – soutiennent naturellement le contraire, mais il n’en reste pas moins qu’un cinquième du texte coranique est tout simplement incompréhensible. D’où l’anxiété traditionnelle quant à sa traduction. Si le Coran n’est pas compréhensible – s’il ne peut pas même être compris en arabe –, il est par conséquent intraduisible. C’est un sujet d’inquiétude. Étant donné que le Coran prétend à maintes reprises être clair, mais de toute évidence ne l’est pas – les arabophones eux-mêmes le disent –, il y a une contradiction. Il doit y avoir autre chose. »

Ce n’est qu’au XXe siècle que l’on a vraiment commencé à essayer de comprendre cette « autre chose ». « Jusqu’à tout récemment, explique Patricia Crone, chacun tenait pour acquise l’exactitude de tout ce dont les musulmans disent se souvenir concernant l’origine et la signification du Coran. Si l’on renonce à ce postulat, il faut tout recommencer. » Ce n’est évidemment pas une mince affaire ; le Coran nous est parvenu emmailloté dans une tradition historique extrêmement résistante à la critique et à l’analyse. Comme l’écrit Patricia Crone, « les rédacteurs de la Bible nous présentent des éléments de la tradition israélite à différents stades de cristallisation, et leurs témoignages peuvent par conséquent être utilement comparés et mis en balance. Mais la tradition musulmane est issue, non d’une lente cristallisation, mais d’une explosion ; les premiers compilateurs n’étaient pas des rédacteurs, mais des collecteurs de débris dont les travaux sont singulièrement dépourvus d’unité générale ; les comparer n’apporte guère d’éclaircissements [14] ».

Étant donné l’expansion explosive de l’islam à ses débuts et le temps qui s’est écoulé entre la naissance de la religion et la première description systématique de son histoire, il n’est pas étonnant que le monde dans lequel vivait Mahomet ait été très différent de celui des historiens qui écrivirent plus tard sur lui. Il a suffi du seul premier siècle de l’islam pour faire des membres d’une tribu païenne du désert les gardiens d’un vaste empire international fondé sur un monothéisme institutionnel riche d’une activité littéraire et scientifique sans précédent. Pour bon nombre d’historiens contemporains, on ne peut escompter que les récits de l’islam sur ses propres origines – étant donné, en particulier, la tradition orale des premiers siècles – aient survécu inchangés à cette considérable transformation sociale. On ne peut non plus attendre d’un historien musulman écrivant dans l’Irak du ixe ou du Xe siècle qu’il fasse abstraction de son milieu social et intellectuel (ainsi que de ses convictions théologiques) pour pouvoir décrire avec précision un contexte arabique du VIIe siècle qui lui était tout à fait étranger.

L’historien R. Stephen Humphreys résume ainsi la question à laquelle les historiens sont confrontés lorsqu’ils étudient les débuts de l’islam : « Si notre objectif est d’appréhender la façon dont les musulmans de la fin du IIe siècle du calendrier islamique (VIIIe siècle du calendrier chrétien) et du IIIe (ixe) siècle comprenaient les origines de leur société, alors nous sommes nantis. Mais si notre but est de découvrir “ce qui s’est réellement passé”, en termes de réponses documentées de manière fiable à des questions modernes portant sur les premières décennies de la société islamique, alors nous avons un problème [15]. »

La personne qui a le plus bousculé les études coraniques ces dernières décennies est John Wansbrough, ancien professeur à l’École d’études orientales de l’université de Londres. Patricia Crone déclare qu’elle et Michael Cook « n’ont pas dit grand-chose sur le Coran qui ne soit

pas fondé sur Wansbrough ». D’autres universitaires qualifient l’œuvre de Wansbrough de « totalement aberrante », « terriblement opaque » et d’un « aveuglement colossal ». Mais, qu’on le veuille ou non, quiconque entreprend aujourd’hui une étude critique du Coran se retrouve aux prises avec les ouvrages de Wansbrough [16].

Celui-ci a appliqué au texte coranique tout l’arsenal de ce qu’il appelait les « instruments et techniques » de la critique biblique : la critique de la forme, la critique de la source, la critique de la rédaction, etc. Il en a conclu que le Coran n’a évolué que progressivement aux VIIe et VIIIe siècles, pendant une longue période de transmission orale, au moment où les sectes juives et chrétiennes se disputaient volubilement bien au nord de La Mecque et de Médine, dans des régions qui appartiennent désormais à la Syrie, la Jordanie, Israël et l’Irak. La raison pour laquelle aucune source datant du premier siècle de l’islam ne nous est parvenue, juge Wansbrough, est qu’il n’y en a pas.

« Trafic de miracles »

Pour lui, la tradition islamique est un exemple de ce que les spécialistes de la Bible appellent une « histoire du Salut » : une histoire des origines d’une religion inventée tardivement et replacée dans le passé pour des raisons théologiques et évangéliques. Réservées aux initiés, les théories de Wansbrough ont gagné certains cercles universitaires, mais nombre de musulmans les ont trouvées naturellement très choquantes. S. Parvez Manzoor décrit par exemple les études coraniques de Wansbrough et de ses proches comme un « pur discours de pouvoir » et un « accès de vandalisme psychopathe ». Mais même lui ne plaide pas pour l’abandon de l’entreprise critique des études coraniques. Il préfère exhorter les musulmans à vaincre les révisionnistes occidentaux sur le « champ de bataille épistémologique », admettant que « tôt ou tard [nous, les musulmans] devrons aborder le Coran à partir d’hypothèses et de paramètres méthodologiques qui contredissent radicalement ceux qui sont consacrés par nos traditions ».

Depuis plus d’un siècle, en effet, des personnalités du monde islamique se sont engagées dans l’étude révisionniste du Coran et de l’histoire islamique. Nasr Abou Zeid, le professeur égyptien en exil, n’est pas le seul. Son prédécesseur le

plus illustre fut peut-être Taha Hussein, ministre, professeur d’université et écrivain égyptien de renom. Moderniste convaincu, Hussein se consacra au début des années 1920 à l’étude de la poésie arabe préislamique et finit par en conclure que beaucoup de ces œuvres avaient été fabriquées bien après la fondation de l’islam pour apporter un soutien extérieur à la mythologie coranique. Un cas plus récent fut celui du journaliste et diplomate iranien Ali Dashti. Dans un de ses livres, il reproche avec insistance à ses coreligionnaires de ne pas remettre en question les récits traditionnels de la vie de Mahomet, dont une grande partie relève, selon lui, « de la fabrication de mythes et du trafic de miracles [17] ».

Abou Zeid cite également comme précurseur Muhammad ‘Abduh, qui eut une influence considérable au XIXe siècle. Père du modernisme égyptien, ‘Abduh a entrevu la possibilité d’une nouvelle théologie islamique dans les théories des mutazilites du ixe siècle. Les idées mutazilites ont en effet retrouvé une popularité dans certains cercles musulmans au début du xxe siècle. Ahmad Amin, important écrivain et intellectuel égyptien, écrivit en 1936 que « la fin du mutazilisme fut le plus grand malheur que les musulmans aient connu ; ils ont commis un crime contre eux-mêmes ». Des années 1960 jusqu’à sa mort, en 1988, l’universitaire pakistanais Fazlur Rahman, contraint d’émigrer aux États-Unis, initia de nombreux islamologues musulmans et non musulmans à la tradition mutazilite.

Tous ces efforts ont toutefois eu un coût : comme Nasr Abou Zeid, Taha Hussein a été déclaré apostat en Égypte ; Ali Dashti est décédé dans des circonstances mystérieuses juste après la révolution iranienne de 1979. Les musulmans qui veulent contester la doctrine orthodoxe doivent avancer avec précaution. « Je voudrais délivrer le Coran de cette prison », a dit Abou Zeid à propos de l’hostilité courante de l’islam à l’égard d’une réinterprétation du texte pour les temps modernes, « afin qu’il redevienne fécond pour l’essence de notre culture et des arts, étranglés dans notre société ». Malgré ses nombreux ennemis en Égypte, Abou Zeid se rapproche peut-être du but : son œuvre semble bénéficier d’un large – quoique discret – lectorat dans le monde arabe. Selon lui, le livre en grande partie responsable de son exil a fait l’objet d’au moins huit impressions clandestines au Caire et à Beyrouth [18].

Mohammed Arkoun attire lui aussi de nombreux lecteurs qui se consacrent au réexamen du Coran. Dans Lectures du Coran (1982), par exemple, il écrivait : « Il est temps [que l’islam] assume, comme toutes les grandes traditions culturelles, les risques modernes de la connaissance scientifique », ajoutant que « le problème de l’authenticité divine du Coran peut servir à réactiver la pensée islamique et la faire participer aux débats majeurs de notre époque ». Arkoun regrette que la plupart des musulmans ignorent qu’il existe une conception différente du Coran au sein de leur propre tradition historique. Ce qu’un réexamen de l’histoire islamique offre aux musulmans, avance Arkoun, c’est l’occasion de mettre en cause l’orthodoxie musulmane de l’intérieur, plutôt que de devoir s’appuyer sur des sources extérieures « hostiles ». Arkoun et Abou Zeid, parmi d’autres, espèrent que cette remise en question aboutira en définitive à rien moins qu’une renaissance islamique.

Ce texte est paru dans The Atlantic en janvier 1999. Il a été repris dans Ibn Warraq (éd.), What the Koran Really Says (« Ce que dit vraiment le Coran »), Prometheus, 2002.

Notes

1| D’après la tradition, Mahomet est mort en 632.

2| L’écriture hijazi ne comprenait ni points ni accents ni voyelles.

3| L’« inspiration verbale » signifie que Dieu n’a pas seulement communiqué les idées à transmettre mais les termes mêmes à employer.

4| L’Encyclopédie de l’islam est un ouvrage de référence, en douze volumes, publié à la fois en anglais et en français (Brill éd.). Le dernier tome est paru en 2005.

5| En février 1989, l’ayatollah Khomeyni lança une fatwa réclamant la mort de l’écrivain Salman Rushdie, qui avait publié l’année précédente son roman Les Versets sataniques.

6| The Origins of the Coran (Prometheus, 1998) est un ouvrage collectif édité par un auteur qui se cache sous le pseudonyme d’Ibn Warraq (lire p. 29). Il n’est pas traduit en français.

7| Sur Günter Lüling, voir p. 20. Le texte cité a été publié dans The Journal of Higher Criticism, revue polémique spécialisée dans la critique de l’histoire religieuse, créée en 1994 et arrêtée en 2003.

8| Le texte de Yehuda Nevo a été publié dans Jerusalem Studies in Arabic and Islam.

9| Du nom de Hagar (Agar), concubine d’Abraham et mère d’Ismaël, dont les descendants sont parfois présentés comme les ancêtres des Arabes. Hagarism. The Making of the Islamic World, Cambridge University Press, 1980.

10| Son dernier livre, publié en 2005, porte sur la pensée politique dans l’islam médiéval.

11| S. Parvez Manzoor est un essayiste musulman installé en Suède. Le texte cité a été publié dans la Muslim World Book Review.

12| The Encyclopaedia of Qur’an a été publiée en 2006 par le même éditeur que l’Encyclopédie de l’islam.

13| L’« inimitabilité » du Coran désigne le fait que la langue du Coran est d’une qualité inaccessible aux humains.

14| Dans Slaves on Horses. The Evolution of the Islamic Polity (« Esclaves à cheval. L’évolution de l’organisation politique de l’islam »), Cambridge University Press, 1980.

15| Dans Islamic History. A Framework for Inquiry (« L’histoire islamique. Cadre pour une enquête »), 1988, édition révisée I.B. Tauris, 1995.

16| John E. Wansbrough, Quranic Studies. Sources and Methods of Scriptural Interpretation, (« Études coraniques, sources et méthodes d’interprétation scipturale »), Oxford University Press, 1977.

17| Twenty-Three Years. A Study of the Prophetic Career of Mohammad (« Vingt-trois ans. Étude de la carrière prophétique de Mahomet »), Routledge, 1985.

18| « Le concept du texte » (en arabe), 1990.