Un homme renaît à Marjayoun

Publié en mars 2016. Par Sandrine Tolotti – Dans la chair des livres.

Je dédie ce post aux cinq millions de Syriens qui ont perdu leur maison depuis le début du conflit.

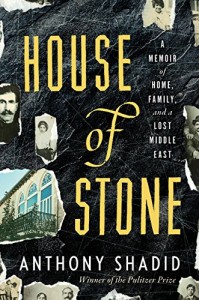

J’ai dans la tête un texte de Barbara qui fredonne, depuis que j’ai lu le livre de mémoires d’Anthony Shadid. Vous connaissez peut-être. Le premier couplet dit comme ça : « Je m'invente un pays où vivent des soleils Qui incendient les mers et consument les nuits, Les grands soleils de feu, de bronze ou de vermeil, Les grandes fleurs soleils, les grands soleils soucis, Ce pays est un rêve où rêvent mes saisons Et dans ce pays-là, j'ai bâti ma maison. » Cette chanson m’a accompagnée en sourdine pendant qu’Anthony Shadid me racontait ce qu’il appelle sa « petite Odyssée » : la renaissance de sa maison de famille et, d’une certaine manière, la sienne. Au moment où cette histoire commence, il a l’âme en vrac. Reporter pour un grand quotidien américain, il vient de couvrir une guerre, une de plus, au Moyen-Orient. Sa femme, fatiguée de ses absences, qui ne supportait plus d’avoir peur pour lui à chaque départ vers un nouveau front, vient de prendre ses cliques et ses claques. Anthony Shadid a le mal de Leïla, sa fille, qu’il voit quelques jours tous les deux mois ; il a le sentiment d’être « une valise et un ordinateur portable emportés par un tapis roulant ». 38 ans, une existence qui part en vrille, histoire banale. C’est pour ça qu’elle est universelle et nous touche. Un jour de 2006, donc, cet homme bringuebalant à tous vents décide de s’enraciner. Il plante un olivier maigrichon (« le tronc pas plus épais qu’un crayon ») acheté pour 4 dollars (« sans doute trop ») dans le jardin de la maison de son arrière-grand-père maternel à Marjayoun, dans le sud du Liban, presque à portée de voix d’Israël. Une maison de pierre, la House of Stone qui donne son titre au livre écrit sur ce projet, naufragée par des années de guerre, une roquette fichée comme une verrue dans le premier étage. Sa carcasse en vrac, elle aussi, et on ne peut s’empêcher de penser que c’est pour ça qu’Anthony Shadid s’est entiché d’elle à ce point. En voulant ne voir que la beauté des pierres calcaires de ce beige suave typique du pays, l’élégance du fer chantourné des balustrades des balcons, la majesté des trois arches ouvertes sur l’extérieur qui signent une maison libanaise. Et il en faut, de l’amour, quand on est l’un des nombreux héritiers (toute propriété au Liban se compose de 2 400 parts ; Anthony Shadid en possède en l’occurrence 35) d’une maison en ruine au Liban-sud, pour s’imaginer pouvoir la ressusciter en un an ; le temps d’un congé sabbatique, d’un répit hors la guerre. Mais ce descendant d’une lignée de chrétiens libanais partis vivre aux Etats-Unis pour échapper au chaos provoqué par la chute de l’empire Ottoman (il raconte leur épopée dans des passages en italique enchâssés dans le récit principal), en est convaincu : s’il y a un endroit au monde où il pourra recoller les morceaux éparpillés de lui-même, c’est là.Anthony Shadid écoute donc sagement la Terre entière lui déconseiller l’aventure, n’en tient aucun compte (« Imagine, répond-il à un ami, je peux faire revivre quelque chose qui a été perdu »), et se met en quête de l’équipe et des matériaux dont il a besoin avec la détermination propre aux hommes de sa famille de cabochards. Cela nous vaut des pages hilarantes – pas bien loin du « roman » de Jean-Paul Dubois, Vous plaisantez Monsieur Tanner – où la procrastination du maître d’œuvre, Abu Jean (« pourquoi es-tu toujours si pressé ? »), le dispute à la filouterie du trafiquant de carrelage, Abu Ali, et à l’incompétence objective d’un peintre dont on découvre sur le tard le daltonisme (il a eu le temps de repeindre les murs d’une pièce de trois couleurs différentes). Cela nous vaut surtout les pages émouvantes qu’Anthony Shadid consacre à sa quête obsessionnelle de tous les carreaux de ciment polychromes à l’ancienne qu’il pourra trouver (parfois récupérés par des pilleurs de vestiges) pour reconstituer la tapisserie traditionnelle des sols. « Ces carreaux nous transportent dans un monde où l’imagination, le talent, et l’art de faire avaient libre cours, où les objets admirés étaient le produit de cœurs paisibles, de mains expertes. Je crois que l’artisan, l’artiste, le cuisinier et l’orfèvre sont des pacificateurs. Ils instillent la grâce ; ils apaisent le monde. » Le respect d’Anthony Shadid pour la patience de ces hommes imbibe son livre. Voyez-le qui exulte en écoutant Monsieur Chaya, l’ancien changeur de devises enrichi qui a préféré, à la retraite, apprendre l’art du carrelage que s’ennuyer sur son voilier en Méditerranée : « Il m’a fallu trois ans pour faire mon premier carreau ! Parfois, quand j’en vois un qui présente un défaut, je ris. Cela me rend heureux. Parce que je sais à quel moment le créateur a loupé son coup et pourquoi. Il était épuisé, il était en sueur. Et c’est toute la beauté de ce métier. Il est humain. » Comment s’étonner, alors, qu’Anthony Shadid devienne ami avec le Dr Khairalla - « le genre d’homme que je voulais être » ? A la tête de l’hôpital de Marjayoun pendant seize ans, ce prototype d’humaniste a soigné de la même manière riches et pauvres, chrétiens et musulmans, pendant la guerre civile. Aujourd’hui, il fabrique avec un raffinement exquis ces luths traditionnels en forme de poire qu’on appelle ouds, sur lesquels il passe parfois un mois, parfois deux, parfois un an même ; cet homme qui meurt d’un cancer explique avec sa classe habituelle qu’il ne mesure par le temps. On finira par découvrir qu’il a aussi la passion des bonsaïs : « Il faut au moins dix ans à un vrai bonsaï pour être parfait. C’est une sorte de méditation ». Comment s’étonner de l’élégance d’orfèvre avec laquelle ce livre est écrit, dont certains passages possèdent le phrasé mélodique d’un air de oud, justement ? « La beauté du travail est dans sa perfection », avait dit un jour à Anthony Shadid l’un de ses meilleurs artisans, Abu Salim. A ce stade, vous l’aurez deviné : ce livre est écrit en « mélancolie majeur » (j’emprunte l’expression à Kathryn Schulz, du magazine New York). Et il apparaît vite que cette maison où est venu se poser un journaliste lassé d’être sur la brèche débouche par une porte dérobée sur le passé qui console. Sur ce Moyen-Orient rêvé qui l’a charmé et qui sombre : « J’ai toujours été particulièrement fasciné par quelque chose de difficile à exprimer, mais qui est à la base de tout, une approche de la vie – une aisance, une élégance, une absence de superflu. Une lenteur essentielle permettait d’étudier chaque option. L’état de l’esprit, croit-on, se révèle dans les petites tâches, les rituels – toutes ces choses que la guerre interrompt. Les vieilles habitudes du Levant se sont étiolées, à mesure que la guerre devenait un mode de vie. » La beauté de House of Stone tient en partie au voile de nostalgie qui l’enveloppe. Elle se trimballe pourtant une mauvaise réputation, par les temps qui courent, la nostalgie. A l’ère du « présentisme » dont parle l’historien François Hartog, voilà un sentiment disqualifié, estampillé lubie de vieux réac dépassé par les événements. Et si la nostalgie était une condition préalable à la réinvention de l’avenir ? Matthew Crawford, intellectuel américain singulier, nous le suggère dans son dernier livre, Contact (paru début mars à La Découverte), qui vante les « potentialités progressistes de la tradition ». Dans le plus beau passage, consacré à un hallucinant atelier de facteurs d’orgues, Matthew Crawford y insiste : « Il est à la mode de railler l’idée d’un moment “privilégié” de la culture qui serait supérieur à tout autre. Parler de décadence a un parfum de nostalgie, ce crime de la pensée que les écrivains populaires se plaisent à détecter chez quiconque regarde en arrière. Pourtant, notre regard dédaigneux pour la nostalgie paraît souvent moins reposer sur une véritable norme d’excellence, au vu de laquelle une préférence pour le passé serait jugée hors de propos, que traduire une idolâtrie pour le présent. » A l’unisson sans le savoir, Anthony Shadid martèle que l’héritage est parfois une source d’énergie plus qu’un poids. La vénération des manières de faire d’hier résonne chez lui comme un appel à l’utopie. Au-delà de la reconstruction de la maison de son arrière-grand-père, au-delà de la reconstruction de lui-même, il cherche dans le passé de la région les clés de sa renaissance. « Pourquoi nous avons perdu le Moyen-Orient et comment le retrouver », pourrait-il écrire en paraphrasant le sous-titre du livre de Matthew Crawford. [caption id="attachment_35706" align="alignnone" width="850"]« Je crois que l’artisan, l’artiste, le cuisinier et l’orfèvre sont des pacificateurs. Ils instillent la grâce ; ils apaisent le monde. »

This is Beirut Thomas Leuthard[/caption]

Pour bâtir sa maison, comme Barbara, il s’invente donc un pays, le Levant, cette région de l’empire Ottoman qui paraît insinuer qu’un autre Moyen-Orient est possible. « Le Levant n’est plus, écrit-il, mais il m’avait été rappelé – par la grâce des trois arches, la dignité et la fierté des maîtres-artisans, la musique du Dr Khairalla – que derrière la politique, des prières étaient encore dites avec espoir pour ce qui nous rapproche. »

Oui, les frontières érigées par la France et la Grande-Bretagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ont plongé la région dans le chaos, figé les identités et préparé les guerres à venir : « Artificielles et forcées, elles ont balayé ce que le monde arabe avait de meilleur. Les lignes sont trop droites, trop précises pour embrasser les ambiguïtés de la géographie et de l’histoire. Marjayoun a souffert de la perte de son arrière-pays en Palestine et en Syrie. » Oui, les conversations d’Anthony Shadid avec les gens du coin révèlent des êtres à l’esprit corseté par l’amertume et les humiliations répétées. Pourtant, en les écoutant parler au détour d’une balade, d’un verre (il y a beaucoup de whisky, de cigarettes et de café dans ce livre) agrémenté de quelques feuilles de vigne farcies, ou d’une rencontre au marché, on s’aperçoit qu’il en faudrait peu pour que les gens de Marjayoun troquent la colère pour l’enchantement.

Voyez Hikmat, tout juste père d’une petite Meina, dont la femme avoue qu’il a peur de tenir la fillette de crainte de la casser : « Je me suis souvenu d’avoir eu ce sentiment avec ma petite fille », confie en écho Anthony Shadid. Nous sommes avec un jeune père de Marjayoun. Nous sommes avec n’importe quel jeune père. Ecoutez aussi Camille le charpentier, « un homme qui manquait tant de ponctualité qu’il mesurait le temps en saisons », lâcher un jour en regardant la ville israélienne de Metulla juste en face : « Regarde comme Israël est beau. Je m’installerais là-bas immédiatement si je pouvais. D’accord, le Liban, c’est beau. Mais on ne peut pas vivre ici. Tu sais comment ils vivent là-bas ? Ils ont des emplois, la sécurité sociale. Les handicapés ont des droits là-bas. Ils sont heureux. On veut juste vivre et, là-bas, on peut. »

This is Beirut Thomas Leuthard[/caption]

Pour bâtir sa maison, comme Barbara, il s’invente donc un pays, le Levant, cette région de l’empire Ottoman qui paraît insinuer qu’un autre Moyen-Orient est possible. « Le Levant n’est plus, écrit-il, mais il m’avait été rappelé – par la grâce des trois arches, la dignité et la fierté des maîtres-artisans, la musique du Dr Khairalla – que derrière la politique, des prières étaient encore dites avec espoir pour ce qui nous rapproche. »

Oui, les frontières érigées par la France et la Grande-Bretagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ont plongé la région dans le chaos, figé les identités et préparé les guerres à venir : « Artificielles et forcées, elles ont balayé ce que le monde arabe avait de meilleur. Les lignes sont trop droites, trop précises pour embrasser les ambiguïtés de la géographie et de l’histoire. Marjayoun a souffert de la perte de son arrière-pays en Palestine et en Syrie. » Oui, les conversations d’Anthony Shadid avec les gens du coin révèlent des êtres à l’esprit corseté par l’amertume et les humiliations répétées. Pourtant, en les écoutant parler au détour d’une balade, d’un verre (il y a beaucoup de whisky, de cigarettes et de café dans ce livre) agrémenté de quelques feuilles de vigne farcies, ou d’une rencontre au marché, on s’aperçoit qu’il en faudrait peu pour que les gens de Marjayoun troquent la colère pour l’enchantement.

Voyez Hikmat, tout juste père d’une petite Meina, dont la femme avoue qu’il a peur de tenir la fillette de crainte de la casser : « Je me suis souvenu d’avoir eu ce sentiment avec ma petite fille », confie en écho Anthony Shadid. Nous sommes avec un jeune père de Marjayoun. Nous sommes avec n’importe quel jeune père. Ecoutez aussi Camille le charpentier, « un homme qui manquait tant de ponctualité qu’il mesurait le temps en saisons », lâcher un jour en regardant la ville israélienne de Metulla juste en face : « Regarde comme Israël est beau. Je m’installerais là-bas immédiatement si je pouvais. D’accord, le Liban, c’est beau. Mais on ne peut pas vivre ici. Tu sais comment ils vivent là-bas ? Ils ont des emplois, la sécurité sociale. Les handicapés ont des droits là-bas. Ils sont heureux. On veut juste vivre et, là-bas, on peut. »

Les personnages d’Anthony Shadid ont cette fragilité touchante propre aux hommes de la Méditerranée, qu’ils tiennent sans doute de leur satanée fierté ; avec leur forfanterie de petits garçons perdus. Mais sous le vernis, derrière l’aigreur, ils ne font que rêver d’une vie plus douce. Celle dont rêvait aussi l’auteur, ce rêve qui lui a donné la force de tenir son pari. Car un jour, ça y est, il peut s’installer dans la maison, il a trouvé sa place dans le monde : « Pendant une semaine à peu près, j’ai passé chaque soirée dehors, à manger des amandes fraîches, à siroter du scotch, et à goûter une paix que je n’avais pas ressentie depuis longtemps. L’odeur du jasmin m’enveloppait. J’étais assis là, et les lumières du porche soulignaient le vert viril du prunier et le vert argenté des deux oliviers. La brise était chaude. J’avais enfin échappé à la guerre. » Est-ce une forme de grâce que d’avoir eu le temps de nous le raconter avec tant de majesté avant sa mort ? En février 2012, alors qu’il essayait de repasser la frontière de la Syrie en guerre à cheval, le chef du bureau du New York Times à Beyrouth a été terrassé par une crise d’asthme. Si un éditeur lit ceci, je le supplie de traduire en français son livre-bijou.« L’odeur du jasmin m’enveloppait. J’étais assis là, et les lumières du porche soulignaient le vert viril du prunier et le vert argenté des deux oliviers. La brise était chaude. J’avais enfin échappé à la guerre. »