Hugo, héros des rouleuses de havanes

Publié le 10 avril 2015. Par la rédaction de Books.

Raul Castro et Barack Obama se croiseront au Sommet des Amériques. Peut-être même se serreront-ils la main. Une étape clé de la normalisation des relations entre les Etats-Unis et Cuba, symbolique du retour de La Havane au sein du concert des nations. Dans les fabriques de cigares, l’ouverture sur le monde est pourtant une réalité de longue date. Qui passe par la littérature. Depuis le XIXe siècle, les ouvriers écoutent des romans en travaillant. Une tradition unique au monde, véritable caisse de résonance des évolutions politiques de l’île, décrite dans cet article de la Primera Revista Latinoamericana de Libros, traduit par Books.

Il n’existait, jusqu’à présent, aucun ouvrage digne de ce nom sur la lecture à haute voix dans les manufactures de tabac cubaines. Paru en 1994, le livre de l’essayiste Ambrosio Fornet, El libro en Cuba (« Le Livre à Cuba »), aurait dû fournir une analyse sérieuse du phénomène, mais nous fûmes loin du compte. Pour une simple et bonne raison : l’indigence imaginative de la critique littéraire cubaine.

Pour comprendre la lecture à voix haute dans les fabriques, il faut en effet en goûter le romanesque, savoir s’émerveiller devant le lecteur de manufacture de tabac comme saint Augustin devant saint Ambroise lisant sans prononcer un seul mot. Car s’il est étrange de se confronter au livre pour soi seul, sans laisser échapper la moindre syllabe, il n’est pas moins bizarre de s’y attaquer à tue-tête pour se faire entendre de tous les membres d’un atelier. L’étonnant, au final, c’est le fait même de lire.

Le lecteur de manufacture de cigares est l’un des êtres lisant les plus énigmatiques qui soient. Il s’apparente au moine chargé de la lecture au réfectoire, à celui qui lit les textes sacrés du haut de sa chaire, au maître dans sa classe, à la famille réunie autour de l’âtre pour écouter une histoire… Il ressemble à une créature de Dickens, et son personnage invite à replonger dans l’imaginaire littéraire du XIXe siècle.

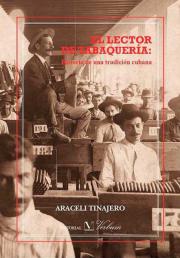

Avec El lector de tabaquería, Araceli Tinajero traite enfin convenablement le sujet. Aucun livre antérieur n’est aussi complet ni aussi surprenant. L’auteure a réussi non seulement à écrire un opus sur la lecture dans les fabriques, mais aussi une étude sur la naissance de la presse hispanique aux États-Unis et les débuts du journalisme ouvrier cubain.

Un outil pédagogique

La première lecture se déroula le 21 décembre 1865 dans l’atelier Le Figaro, à La Havane. Elle fut donnée par Saturnino Martínez, cigarier, rédacteur d’un hebdomadaire ouvrier et employé à la bibliothèque publique de la Société économique des amis du pays. L’idée serait venue du poète et diplomate espagnol Jacinto de Salas y Quiroga et aurait été reprise par l’écrivain cubain Nicolás de Azcárate. Mais Araceli Tinajero évoque une autre origine possible : dans les années 1860, il était d’usage de lire des textes de morale à la prison de La Havane. Le travail des prisonniers, qui consistait principalement à rouler des cigares, permettait de payer le lecteur et les livres.

Dès lors, dans les usines du monde entier où ne dominait pas le fracas des machines, il est devenu envisageable de lire à voix haute. Nous avons conservé des traces de cette pratique, par exemple, dans des ateliers de tailleurs britanniques. Mais l’étonnante particularité cubaine (en tout cas, l’auteure ne mentionne pas d’épisodes antérieurs à cette première lecture havanaise), c’est de n’avoir pas cantonné le phénomène à la lecture des journaux, et de l’avoir étendu à des textes littéraires, des romans, des poèmes, des essais philosophiques.

En 1865, La Havane comptait plus de cinq cents manufactures de tabac, où s’affairaient environ quinze mille artisans. L’activité inaugurée au Figaro ne tarderait pas à se répandre. L’un des plus grands ateliers, Partagas, ouvrit ses séances de lecture par une cérémonie qui reçut les honneurs de la presse. Jaime Partagas, le propriétaire, jugea bon d’examiner ce qu’on allait écouter dans son entreprise : un ouvrage intitulé Las luchas del siglo (« Les Luttes du siècle »), décrit dans l’hebdomadaire La Aurora, comme « une œuvre dont la doctrine tendait à diriger les peuples vers un objectif digne des nobles aspirations des classes ouvrières de tout pays civilisé ».

Un mois plus tard, Partagas faisait don d’une tribune pour le lecteur, qui fut dressée au milieu de l’atelier. Une tradition était née, une nouvelle figure prenait place dans les manufactures de tabac cubaines. Les propriétaires autorisaient cette nouveauté, il leur arrivait même de présider telle ou telle cérémonie d’inauguration. Mais ils ne rémunéraient pas le lecteur : les travailleurs s’en chargeaient. Et ceux qui déboursaient comptaient bien imposer leurs goûts et leurs centres d’intérêt.

Une pratique subversive

La lecture devint un outil pédagogique. Non seulement à travers ce que les textes permettaient d’apprendre, mais aussi par l’esprit corporatiste qu’une telle pratique développait chez les ouvriers. Les titres, sélectionnés par une assemblée, pouvaient s’attirer l’éventuel veto du patron. L’affaire exigeait donc négociation ; c’était un contrat dont il fallait discuter, et une bonne occasion de revendiquer des droits.

Du point de vue des propriétaires, le problème s’est sans doute posé en ces termes : les ouvriers pouvaient-ils légitimement s’ériger en patrons, en payant un employé ? Au-delà du caractère subversif de tel ou tel ouvrage, cela soulevait une question de principe. Mais ils craignaient par-dessus tout l’improductivité : la lecture vidait les cerveaux et engourdissait les doigts des travailleurs, prétendaient-ils. La presse conservatrice mettait en garde contre le risque de la lecture en milieu ouvrier. Le caricaturiste cubain le plus brillant du XIXe siècle, Víctor Patricio Landaluze, fustigea ainsi cigariers et lecteurs, les accusant d’être de dangereux socialistes.

L’histoire de la lecture dans les manufactures de tabac est donc aussi celle de la censure. Moins d’un an après la naissance du phénomène, une circulaire gouvernementale interdisait toute réunion en lien avec ces lectures publiques. En leur faveur, l’hebdomadaire La Aurora soulignait leurs effets bénéfiques sur la discipline : « L’ordre et la moralité dont font montre nos artisans dans leurs ateliers, leur enthousiasme pour l’étude ne prouvent-ils pas que nous progressons ? […] Entrez dans un atelier de deux cents ouvriers et vous serez stupéfaits d’y remarquer l’ordre le plus parfait, vous verrez qu’un même désir les anime tous, celui de remplir leur devoir […]. L’étude est devenue une habitude chez eux. Aujourd’hui, ils délaissent les combats de coqs pour la lecture d’un journal ou d’un livre, ils dédaignent les courses de taureaux ; c’est le théâtre, la bibliothèque publique et les bons centres sociaux qu’ils fréquentent assidûment. » Les lectures purent reprendre début 1868, mais l’embellie fut de courte durée : la pratique fut à nouveau suspendue en raison de la première guerre d’Indépendance (1868-1878), de crainte de voir les lecteurs diffuser un discours révolutionnaire. Il fallut attendre la fin des hostilités pour que la toute nouvelle Corporation des ouvriers du secteur des tabacs ne la rétablisse, en 1880. Le poste de lecteur cessa alors d’être occupé par des artisans qui lisaient à tour de rôle, pour devenir un métier à part entière. Un comité d’ouvriers fut chargé de sélectionner les titres. On instaura des examens pour les candidats au poste, avec vote secret de tous les auditeurs.

Quand la deuxième guerre d’Indépendance éclata (en 1895) et que les lectures furent de nouveau bannies, l’interdiction fut accueillie par une menace de grève. Les patrons, qui ne craignaient rien tant que de voir un conflit social compromettre la production, intervinrent auprès des autorités en faveur de la poursuite des lectures. On tint compte de leur requête, mais en exigeant d’eux une surveillance étroite de chaque lecteur.

Les deux guerres d’Indépendance provoquèrent une vague d’émigration vers les États-Unis. En 1868, les premiers cigariers cubains débarquaient à Key West. Il y régnait une humidité et une température idéales pour la feuille de tabac, de sorte que plusieurs propriétaires havanais y transféraient leurs ateliers pour traiter la matière première importée de Cuba. Le cigare roulé à Key West ne tarda pas à devenir célèbre. Et ce port à peine connu en 1868 devenait en quelques années l’un des quinze principaux ports des États-Unis. Aux fabricants de cigares cubains et espagnols se joignirent bientôt des habitants d’autres nations américaines et des Juifs venus des Bahamas. La vie de tous ces gens, de même que celle des natifs, s’organisa autour du tabac. On fit librement en exil ce qu’on ne pouvait plus faire à Cuba : suivre des lectures. Les non-hispanophones apprirent la langue, pour ne rien en perdre. Et, de même que le nom du premier lecteur havanais est parvenu jusqu’à nous, nous connaissons celui du premier lecteur d’une fabrique américaine : le journaliste José Dolores Poyo avait fui Cuba en raison de ses sympathies indépendantistes ; il a fini lecteur à la fabrique Prince de Galles.

Selon Araceli Tinajero, c’est à Key West que le lecteur devint un travailleur qualifié (le plus souvent instituteur ou journaliste de métier). Les quotidiens arrivaient de Cuba avec retard. De New York parvenaient aussi quelques quotidiens en espagnol. Des revues et des journaux locaux en anglais circulaient, qui publiaient les dernières nouvelles. Bien souvent, le lecteur traduisait tout en lisant. L’un d’eux, Juan María Reyes, fonda d’ailleurs en 1870 le premier quotidien en espagnol de Key West : El Republicano. José Dolores Poyo fut, pour sa part, à l’origine de deux autres journaux. Et le premier quotidien bilingue parut en 1887 : The Equator/El Ecuador.

Les débuts du journalisme hispanique aux États-Unis

Tinajero retrace les origines du journalisme de langue espagnole en Floride, mentionne la création d’associations artistiques, littéraires et de bienfaisance, de même que des centres d’enseignement où le lecteur des manufactures de tabac jouait un rôle important. Hors de Cuba, il devint un personnage public de premier plan, organisant des activités de loisir, recrutant des musiciens et des artistes, jouant le rôle de maître de cérémonie, collectant des fonds pour la lutte indépendantiste.

Le romanesque surgit au détour de nombreuses pages du livre. Ayant appris que l’on écoutait ses romans dans la fabrique Partagas, Victor Hugo adressa une lettre de remerciement aux ouvriers de La Havane. Lue par celui-là même qui avait donné sa voix aux personnages de l’écrivain français, elle dut créer une communication mystérieuse entre le romancier et son public. C’est la raison pour laquelle, sans doute, un groupe de trois cents femmes cubaines exilées aux États-Unis écrivit à Hugo une lettre pour dénoncer la cruauté espagnole. Parmi les signataires, nombreuses étaient les cigarières et les épouses d’ouvriers du tabac. Hugo leur répondit de Guernesey : « Ô désespérées, vous vous adressez à moi. Fugitives, martyres, veuves, orphelines, vous demandez secours à un vaincu. Proscrites, vous vous tournez vers un proscrit ; celles qui n’ont plus de foyer appellent à leur aide celui qui n’a plus de patrie. Certes, nous sommes bien accablés ; vous n’avez plus que votre voix, et je n’ai plus que la mienne. » Hugo s’engagea à dénoncer les abus espagnols commis à Cuba, comme il le faisait pour les excès britanniques en Crète.

El lector de tabaquería raconte aussi l’histoire de l’Espagnol Gonzalo Castañón, directeur d’un quotidien de La Havane, qui débarqua à Key West en janvier 1870, résolu à provoquer en duel Juan María Reyes, le directeur du journal El Republicano, auteur d’un article qui l’insultait. Avant de s’embarquer pour la Floride, Castañón avait rendu publique son intention de se battre en duel. L’annonce fut lue dans toutes les fabriques de Key West, peut-être même par celui qui était menacé.

Les deux directeurs de journaux se croisèrent quelque part sur l’îlot. L’Espagnol sortit de sa redingote l’exemplaire plié d’El Republicano, chercha le fameux article et demanda s’il se trouvait bien en présence de celui qui avait proféré pareilles insultes. Reyes répondit par l’affirmative. Castañón lui chiffonna le papier au visage et le gifla. Le défi était officiellement lancé. Fabriques et magasins fermèrent immédiatement leurs portes. Un boulanger, Mateo Orozco, promit de liquider Gonzalo Castañón. Le lendemain, alors que le journaliste espagnol tentait de prendre la fuite pour La Havane, il le criblait de balles. Le romanesque entrait ainsi dans la vie des cigariers non seulement par la missive d’un écrivain célèbre, mais aussi sous la forme d’une provocation en duel.

Une machine de propagande indépendantiste

Les plus grands héros de la guerre d’Indépendance, le général en chef de l’armée de libération Máximo Gómez et le général Antonio Maceo, surnommé le Titan de bronze, visitèrent eux aussi les manufactures de Tampa et de Key West pour y collecter des fonds destinés aux armes. Leur mission aurait eu peu d’effets sans le secours de certains lecteurs. Mais nulle visite ne se révélerait plus féconde pour la lutte nationale que celle d’un petit homme malingre sans aucun exploit guerrier à son actif.

Peu connu des cigariers de Floride, le poète et écrivain José Martí, infatigable chantre de l’indépendance, réussira à se faire lire avec passion dans les ateliers de Tampa et de Key West. Mais c’est à la force du poignet, patiemment, qu’il s’attira les faveurs des exilés, fait attesté par tant de biographies. Araceli Tinajero raconte notamment le moment où Martí découvre la lecture dans les manufactures de tabac : la scène se passe le 26 novembre 1891, à Tampa, dans la fabrique Prince de Galles. Cette découverte, insuffisamment prise en compte par les historiens, fut vraisemblablement cruciale. Bien avant la radio, la télévision ou le cinéma, Martí avait trouvé là un média idéal pour diffuser sa pensée.

Si elle n’avait pas trouvé un public aussi imprégné de littérature, la campagne rhétorique de Martí n’aurait sans doute pas produit le même effet. Dans certaines de ses lettres, il demande explicitement l’aide de lecteurs de manufactures. Plusieurs de ses discours eurent pour premiers destinataires ces exilés et l’on peut y déceler des références à la profession de son auditoire et à la lecture dans les ateliers.

Un discours pouvait être publié dès le lendemain (souvent en version intégrale) dans les journaux cubains de Key West et de Tampa. Il était alors repris à voix haute dans les manufactures. Les travailleurs le commentaient en famille. José Martí bénéficia ainsi d’une machine de propagande particulièrement efficace. Si l’on veut dater l’origine de l’adoration des Cubains pour Martí, il faut remonter aux cigariers de Floride.

La censure du régime castriste

Araceli Tinajero étudie également la manière dont la lecture s’est répandue à Porto Rico, au Mexique et en Républicaine dominicaine (le seul pays, en dehors de Cuba, où elle subsiste encore). Dans son dernier chapitre, consacré à Cuba depuis la révolution castriste de 1959, l’auteure interroge plusieurs lecteurs encore en activité. Mais en dépit de l’importance de ces témoignages, ce sont les pages les moins satisfaisantes du livre. Car, après avoir fait état des changements imposés par le régime, elle évite d’en tirer les conclusions qui s’imposent.

Ainsi, dans certains ateliers, le poste de lecteur est désormais placé à bonne distance des travailleurs. Ailleurs, auditeurs et lecteur ne peuvent se voir. Enfin, dans la plupart des fabriques, la tribune a fini par être envahie de symboles révolutionnaires, au point de se transformer en une sorte de tribune politique… Ces changements auraient mérité une analyse approfondie. Il eût été pertinent de jeter un coup d’œil sur les journaux lus dans les fabriques, puisque l’auteure avait procédé ainsi pour les périodes antérieures. L’un des lecteurs qu’elle rencontre explique la façon dont il gère les rares journaux qui circulent à Cuba : « Je lis des extraits, deux ou trois colonnes qui n’excéderont pas dix minutes car, avec des sujets de ce genre, au-delà de dix minutes, l’auditoire est lassé, saturé. Résultat : le rejet. » Un tel témoignage eût exigé une analyse pertinente du journalisme cubain aujourd’hui. Une analyse qui démontrerait clairement que, jamais auparavant, le lecteur de manufacture n’avait dû ruser à ce point. Car jamais, même à l’époque coloniale, la presse cubaine ne fut aussi ennuyeuse et ne refléta aussi peu la vie réelle du pays.

Aujourd’hui, à Cuba, le lecteur n’est plus rémunéré par les artisans ; il a le statut d’employé de l’État, tout comme son auditoire. Toutes les fabriques appartiennent à un même propriétaire. Syndicats et administration se confondent. Toute velléité de protestation est donc exclue. Les journaux et les livres lus sortent d’imprimeries et de maisons d’édition publiques. Araceli Tinajero souligne que le nombre des membres des commissions chargées de sélectionner les textes a fortement augmenté. Elles se composent désormais d’un président, d’un vice-président, d’un représentant syndical, d’un représentant administratif, de deux travailleurs zélés et du lecteur. Est-ce là le fruit d’une volonté démocratique ou d’une volonté de censure ? Le livre n’en dit mot et il est dommage que l’essayiste, après avoir décortiqué toutes les formes d’autoritarisme en la matière, ne souligne pas le manque de liberté qui règne à Cuba depuis un demi-siècle. (Elle n’en signale pas moins les menaces qui pèsent désormais sur l’avenir de la lecture dans les ateliers, en raison du manque d’intérêt des jeunes travailleurs et de la domination de la radio.)

Mais cet essai a le grand mérite de reconstituer les bibliothèques lues à voix haute: Hugo, Dumas, Marx, Schopenhauer, Martí, Cervantès, Zola, Tolstoï, García Márquez, Bakounine, Dickens, Unamuno, Nietzsche… Des titres, des auteurs et des personnages qui ont donné leur nom à des marques de cigares : Montecristo, Romeo y Julieta, Dante, Don Quijote, Walter Scott, Sherlock Holmes, Byron… Deux romans ont depuis longtemps la préférence des auditeurs : Les Misérables et Le Comte de Monte-Cristo. Deux histoires d’emprisonnement arbitraire suivi d’actes de vengeance et de justice. Des « cigares » l’un et l’autre, comme on qualifie dans le langage populaire cubain les livres délicieusement étirés, longs comme des havanes.

El lector de tabaquería étudie l’une des plus grandes originalités de la culture cubaine, pour ne pas dire la plus grande. Au fil des pages, on comprend combien cette étonnante tradition peut déclencher les faits divers les plus extravagants. Comme le duel au pistolet entre deux cigariers de Tampa, à propos d’un roman d’Émile Zola ; ou, dans une autre fabrique de la même ville, une grève de cigarières après l’annonce qu’on allait y lire Le Cocu de Paul de Kock. Quand on fait entrer la littérature dans la vie, nul ne sait ce qui peut en sortir.