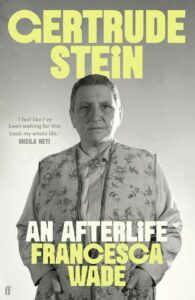

Singulière Gertrude Stein

Publié en mai 2025. Par Books.

Tout était singulier chez l’Américaine Gertrude Stein. Ses écrits bien sûr, ultra avant-gardistes (pour les années 1920), mais dont le « style expérimental » était jugé passablement hermétique (encore aujourd’hui). Ses goûts artistiques, eux aussi très en avance sur l’époque (elle a contribué à lancer Matisse, Picasso et bien d’autres – mais pas les surréalistes qu’elle vomissait et vice versa). Son amour de la France, où elle passa l’essentiel de ses jours, Occupation comprise. Son étrange petit hôtel particulier parisien de la rue de Fleurus, à la fois musée et QG du modernisme. Son physique hommasse et replet. Son ego aussi dilaté que son embonpoint (« comme esprit littéraire, j’aurais été le plus créatif de ce siècle »). Son caractère abominable qui la conduisit à se brouiller avec son frère et mécène puis avec ses admirateurs, d’abord intéressés par son entregent mais souvent ingrats une fois le succès venu : Hemingway, Scott Fitzgerald, Ezra Pound, James Joyce, Picasso et même le gentil Matisse – qu’elle trouvait « trop intellectuel ». Enfin sa longue coexistence lesbiano-popote avec la magnanime Alice B. Toklas.

Pourtant le plus incongru n’est pas la vie de Gertrude Stein mais son après-vie, telle que la relate Francesca Wade, lourde documentation à l’appui. Car « la gloire littéraire » (en français dans le texte) que Gertrude aura en vain pourchassée toute son existence (« grande fut toujours son amertume de voir que Eliot et Joyce jouissaient du respect esthétique alors qu’elle-même était surtout perçue comme une curiosité », écrit Sophie Oliver dans la Literary Review), c’est Alice Toklas qui, luttant comme une lionne, la lui procurera post mortem. L’œuvre elle-même n’était pourtant pas facile à promouvoir, fut-ce à titre posthume. Si Gertrude (qui avait étudié la psychologie avec William James) savait adroitement fouiller l’âme de ses héros, ses descriptions d’un « présent continu » décomposé en une multiplicité de points de vue n’ont pas fini de déconcerter. Le cubisme, sur la toile, ça va ; sur la page, en revanche...

Gertrude obtiendra in fine la gloire tant attendue, mais pas celle qu’elle escomptait. Car si elle survit, ce n’est pas grâce aux expériences linguistiques et répétitions euphoniques mais plutôt pour sa prescience artistique, le prestige de ses amitiés et la singularité de toute sa personne. Précisément ce que la dévouée Alice s’est employée à révéler, par oral mais surtout en se prêtant à son portrait-prétexte, L’Autobiographie d’Alice B. Toklas, où, sous couvert d’évoquer sa modeste thuriféraire, Gertrude se décrit complaisamment elle-même. Un livre qui connaîtra un énorme succès, confirmant, dit encore Sophie Oliver, que « même l’art le plus abstrait est inextricablement lié à la vie ».