Victime des pieds nickelés de la Stasi

Publié en septembre 2025. Par Books.

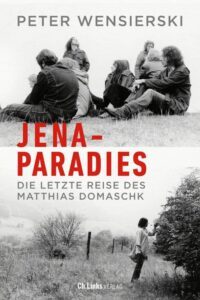

Matz (Matthias Domaschk), 23 ans, jeune dissident est-allemand, cheveux longs, poète subversif et gratteur de guitare, vie agitée, est l’incarnation de cette incompréhensible jeunesse « contre-révolutionnaire » qui fait trembler le régime socialiste de la RDA et que la Stasi, la redoutable police secrète (pas secrète du tout, en fait), persécute avec acharnement. Pour avoir signé une pétition en défense d’un poète contestataire, Matz se retrouve interdit d’études, condamné à vie au travail à l’usine et surveillé nuit et jour par des stasistes paranoïaques. À plusieurs reprises, il se fait appréhender et interroger sur ses liens présumés avec les gauchistes ouest-allemands ou les agitateurs polonais de Solidarność.

Le vendredi 10 avril 1981, Matz prend avec un ami le train depuis Iéna, où ils vivent, pour fêter un anniversaire à Berlin. L’antenne locale de la Stasi à Iéna est prise de panique : ce week-end-là se tient à Berlin le 10e congrès du Parti communiste, pas question que quiconque vienne mettre le bazar, il faut arrêter les deux suspects avant qu’ils n’atteignent la capitale. De fait, Matz n’arrivera jamais à Berlin – et même n’arrivera jamais plus nulle part. Après deux jours d’interrogatoire, et au moment d’être remis en liberté, il se suicide (c’est du moins la version officielle).

Le journaliste et cinéaste Peter Wensierski décortique les deux derniers jours de Matz, alternant entre le point de vue de la victime et celui de ses persécuteurs. C’est une fiction, mais une fiction formidablement étayée, car la Stasi accumulait avec acharnement tout ce qu’elle pouvait apprendre, par tous moyens, sur les personnes potentiellement « hostiles-négatives ». Résultat : des millions de dossiers, concernant un bon tiers de la population, remplis de transcriptions d’écoutes, de comptes rendus d’entretiens ou de filatures, et surtout de rapports d’informateurs « non officiels », les trop fameux IMs. Or non seulement la plupart de ces dossiers ont été sauvés, mais l’on a courageusement décidé de les ouvrir à la consultation. Si bien que dès la réunification allemande on a pu – première planétaire pour un service secret – autopsier la Stasi, son cadavre à peine froid, et dévoiler ses forfaits.

Peter Wensierski est le « dernier auteur en date à traiter de la police et des services secrets communistes pour montrer la réalité – souvent contestée – du totalitarisme dans les pays de l’Est », écrit le Financial Times.

S’appuyant donc sur les dossiers de Matz et des stasistes concernés, il nous fait suivre à la trace les pieds nickelés de la Stasi d’Iéna tandis qu’ils suivent à la trace les jeunes rebelles de leur circonscription. L’antenne d’Iéna n’était certes pas un modèle du genre : chef ivrogne, équipe où tout le monde couchait avec tout le monde et s’entre-dénonçait, agents mal notés… C’est pour se faire mieux voir que ceux-ci montent en épingle les contacts de Matz avec des gauchistes de RFA et bâtissent une accusation bancale aux conséquences potentiellement draconiennes. Avec un tel instrument de chantage, les interrogateurs soutirent facilement au jeune homme épuisé des informations sur ses amis et même l’engagement formel de servir de taupe à la Stasi. De retour dans sa cellule, accablé, Matz se pend.

Le livre de Peter Wensierski (récemment traduit en anglais) vient à point nommé rappeler aux habitants de démocraties ce que fut la dictature socialiste – et en filigrane légitimer l’amertume présente des ex-citoyens de la RDA. La réunification, souvent vécue dans les « Länder de l’Est » comme une colonisation, a en effet créé une cascade de désillusions économiques, sociales et même psychologiques, beaucoup d’Allemands originaires de l’Est rageant de voir leurs souffrances passées vite oubliées au profit de la reconstruction. L’ouverture des dossiers Stasi, très encadrée, n’a donné lieu qu’à quelques « outings » spectaculaires ; et la justice, plutôt indulgente envers les anciens stasistes dont beaucoup se sont reconvertis avec succès, s’est montrée tatillonne et radine avec leurs victimes. À côté de la vigoureuse dénazification d’après-guerre, la « déstasification » fait piètre figure. Or même si la Stasi n’était pas la Gestapo, en 40 ans elle aura pourtant causé bien des tragédies, dont celle de Iéna.