Quand Venise existait

Publié en mai 2025. Par Michel André.

Lieu de naissance du capitalisme marchand, république dotée d’un régime oligarchique lesté de traits démocratiques, Venise a étendu son empire commercial sur toute la Méditerranée orientale et en mer Noire. Après 1600 ans d’une histoire sans pareille, déstabilisée par le tourisme de masse, elle n’est plus que le fantôme d’elle-même.

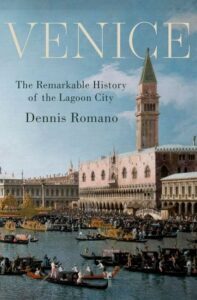

Venise est une ville unique, qui donne l’impression de flotter sur les eaux et d’avoir surgi de la mer comme une cité de légende ou de conte fantastique. Sa singularité ne se réduit toutefois pas à sa beauté éthérée et à son atmosphère onirique, qui n’ont cessé d’inspirer écrivains et cinéastes. Son histoire aussi est hors du commun. L’ouvrage que Dennis Romano vient de lui consacrer synthétise avec brio et une grande clarté tout ce que des décennies de recherches et de travaux d’érudition nous ont appris sur l’étonnant destin de cette ville sans pareille.

République dotée d’un régime oligarchique et électif complexe, original et remarquablement stable, lieu de naissance du capitalisme marchand, Venise fut durant plusieurs siècles à la tête d’un empire commercial qui s’étendait sur toute la Méditerranée orientale et en mer Noire, ainsi qu’un point de contact privilégié entre l’Occident et l’Orient. Contrairement à beaucoup de ses prédécesseurs, Romano ne se contente pas de raconter l’ascension, l’apogée puis la chute de cette république, en 1797, face à l’armée de Napoléon, à laquelle la cité s’est rendue sans combat. Son récit couvre les 1600 ans de l’histoire de la ville, depuis le lent et très progressif peuplement de la région durant l’Antiquité (l’idée que Venise a été fondée d’un seul coup en 421 apr. J.-C. relève du mythe) jusqu’à à son ensevelissement sous le tourisme de masse aujourd’hui.

Dans cette longue histoire, il identifie trois points d’inflexion décisifs : le IXe siècle, lorsque Venise, qui a résisté avec succès à une tentative de prise d’assaut par un fils de Charlemagne, amorce son développement autour de la zone du Rialto et se place sous le patronage de saint Marc, dont deux marchands ont ramené d’Égypte les reliques ou ce qui passe pour tel ; le XIIIe siècle, quand la république consolide ses institutions et, suite à la prise de Constantinople en 1204 au cours de la quatrième croisade, émerge comme la plus importante puissance commerciale régionale et un empire en Méditerranée orientale ; le XIXe siècle, enfin, qui voit le développement de l’industrie lourde (ultérieurement transférée sur la terre ferme), d’importants changements dans le paysage urbain, l’établissement d’une liaison ferroviaire et l’essor du tourisme. Cela ne l’empêche pas de consacrer de brillantes pages à la vie vénitienne à la Renaissance et à l’âge des Lumières, périodes particulièrement riches sur le plan artistique, culturel et de la vie sociale.

La ville s’est développée autour de quelque 120 petites îles dans la lagune située entre les estuaires du Pô et de la Piave. Toutes ses constructions reposent sur des dalles de pierre posées sur des planches, elles-mêmes déposées sur un réseau extrêmement dense de plusieurs millions de pieux en mélèze, chêne, aulne, pin, épicéa et orme enfoncés dans le limon formant le fond de la lagune. Cet environnement amphibie a fortement modelé la vie de la cité : « Une grande partie de la vie sociale prenait place sur les bateaux, et la plupart des fêtes comportaient une composante aquatique. » L’obligation, pour des personnes de toutes conditions, de se déplacer à pied et de se croiser dans un petit nombre de ruelles étroites renforçait de surcroît le sentiment de solidarité communautaire des habitants.

Conçu par ceux qui l’ont imaginé à l’imitation de ce qu’il y avait de meilleur à leur opinion dans les institutions de la Grèce et de la Rome antiques, le système politique très particulier de Venise était de nature fondamentalement oligarchique : jamais le pouvoir ne cessa de résider entre les mains d’un peu plus de 200 familles. Un certain nombre d’éléments démocratiques ont cependant été introduits dans le but d’éviter la concentration de trop de pouvoir entre les mains d’une personne ou d’un groupe. Le doge, par exemple, bien qu’incarnant la république à la manière d’un monarque, ne pouvait exercer ses prérogatives que sous contrôle. Et il était élu au terme d’un processus d’une extraordinaire complexité combinant une suite de tirages au sort et de votes, conçu pour diluer l’influence des différentes familles.

Toutes ces familles se considéraient comme nobles, bien que certaines d’entre elles seulement pussent prétendre à une réelle ancienneté. Ces dernières se distinguaient d’ailleurs de la noblesse du reste de d’Italie et d’autres pays européens par leur peu de goût pour les liens féodaux et les traditions médiévales, et leur manque d’attachement à un lieu particulier. Ce qui définissait l’élite vénitienne, observe Romano, ce n’était pas « la possession de terres, de châteaux fortifiés ». Contrairement à leurs homologues d’autres pays d’Europe, qui méprisaient le commerce, les nobles vénitiens s’y adonnaient activement. Et ils formaient une classe ouverte : « Les familles anciennes ne regardaient pas de haut les nouveaux venus en raison de l’origine de leur fortune. […] À long terme, les riches nobles de familles anciennes et les marchands récemment devenus riches se retrouvaient autour de leur intérêt commun pour le commerce. » La robustesse de ce système politique a aidé Venise à résister à la concurrence d’autres grandes cités commerçantes, à commencer par Gênes, à se mobiliser avec succès lorsqu’elle était attaquée par les troupes d’autres villes et à conserver son indépendance face à l’Empire byzantin jusqu’à ce que celui-ci s’effondre, en 1453.

Venise était donc une république de marchands. Le commerce maritime était au cœur de son existence : « Tu sais que toute ma fortune est sur mer », dit Antonio à Bassiano dans le premier acte du Marchand de Venise de Shakespeare. La première marchandise qui fit la fortune des négociants de la ville fut le sel, qu’ils exportaient. Parmi les marchandises qu’ils importaient du Proche-Orient figuraient les épices, la soie et le lin. Dennis Romano décrit en détail le système de partenariat temporaire, la colleganza, qui permettait de réunir les capitaux nécessaires pour les expéditions commerciales, ainsi que les différents types de navires utilisés pour ces entreprises, dont la république elle-même était souvent partie prenante : les « navires ronds » ventrus, propulsés uniquement à la voile, et les galères, plus petites et équipées, outre leurs voiles, de trente rangées de rames de chaque côté, utilisées pour le transport des marchandises de grande valeur.

Il évoque bien sûr la figure de Marco Polo et son fameux voyage en Chine, mais, dans un autre ordre d’idées, ne mentionne qu’en passant Giacomo Casanova, dont l’association avec Venise lui semble « radicalement hors de proportion avec son importance réelle ». Il aurait pu lui accorder un peu de place dans le chapitre consacré à Venise aux XVIIe et XVIIIe siècles, lorsque la république, perdant peu à peu de son influence en Méditerranée, s’efforçait de trouver des alliés face à l’Empire ottoman. Cette période coïncide avec l’apogée de la vie sociale intense et joyeuse qui fait partie de notre image de Venise (le jeu, les salons, les concerts de musique, l’opéra, les bals masqués, l’aventurisme sexuel et amoureux), ainsi qu’une nouvelle efflorescence artistique et culturelle après celle de la Renaissance : cette dernière avait vu s’épanouir le Titien, le Tintoret, Véronèse et Carpaccio, la Venise des décennies qui précédent la chute de la république sera celle de Tiepolo, Guardi et Canaletto, auteur des fameuses vedute (vues) de Venise : des images très belles mais idéalisées de la ville que les jeunes aristocrates anglais ramenaient précieusement de leur Grand Tour sur le continent. Quant aux gravures de Tiepolo, observe Romano, « à côté du sonnet mélancolique de Wordsworth Sur l’extinction de la république de Venise […], elles contribuèrent à fixer la vision de Venise comme une cité irréelle, perdue dans le temps et marquée par la mort et la décadence dans laquelle allait se complaire le romantisme ».

Un des mérites du livre est de faire place aux réalités de la vie des habitants ordinaires de la ville et de ses classes populaires. C’est le cas notamment dans la partie consacrée au XIXe siècle. Après avoir mentionné la querelle qui opposa Ruskin et Viollet-le-Duc au sujet du sort des bâtiments historiques endommagés (fallait-il les laisser en état, comme le recommandait le premier, ou les restaurer en faisant preuve d’imagination, ainsi que le suggérait le second ?), Romano évoque l’effort d’industrialisation de Venise qui suivit l’unification italienne. Il se traduisit notamment par le développement d’un prolétariat sous-payé, largement composé de femmes et d’enfants. Le même scénario s’observera dans le cas de l’industrie naissante du tourisme. Au bout de quelque temps, des voix commencèrent à s’élever pour mettre en garde contre les effets du développement industriel sur le patrimoine architectural de la cité. Au cours des années 1920, sous le régime fasciste, à l’initiative de Giuseppe Volpi, politicien et homme d’affaires qui a été décrit comme « le Vénitien le plus influent du XXe siècle » et « le dernier doge », la plupart des industries lourdes furent transférées sur le site de Marghera, sur la terre ferme. La Venise historique était sauvée, à la satisfaction de ceux qui voulaient la préserver (parfois pour mieux l’exploiter à des fins touristiques), mais tout l’écosystème de la lagune allait être bouleversé.

Le 23 mars 2021, on célébrait le 1600e anniversaire de la fondation de Venise selon la datation traditionnelle. Quel avenir peut-on prédire à la ville souvent décrite comme la plus belle du monde ? En novembre 1966, une combinaison de facteurs météorologiques défavorables (fortes pluies, vent violent) et d’effets de marée particulièrement prononcés engendrait une acqua alta plus importante que d’ordinaire. L’élévation de l’eau dans les canaux deux mètres au-dessus du niveau moyen de la mer provoquait des dégâts considérables. Depuis ce moment, le spectre de l’engloutissement de Venise dans les flots sous l’effet du pompage excessif dans les nappes phréatiques, du tassement du sol limoneux, de l’enfoncement progressif de la lagune et de la montée du niveau de la mer hante les esprits. Pour réduire les risques d’inondation, un projet de parois mobiles escamotables fixées sur le fond de la lagune a été imaginé. Grevé par la corruption et les surcoûts, il a mis du temps à aboutir et le système, critiqué pour ses effets sur l’environnement local, n’est devenu opérationnel qu’en 2020.

D’autres sources de préoccupation sont la pollution atmosphérique engendrée par les activités industrielles de Mestre et de Marghera, qui endommage les bâtiments, l’empoisonnement des eaux du lagon par des substances corrosives ou toxiques et l’effet sur les fondations de la cité des vibrations et du choc des vagues créées par les bateaux à moteur. Les conséquences sur ce plan, mais aussi sur la qualité de l’air, de la présence de gigantesques navires de croisière à proximité de la ville ont conduit les autorités locales à interdire le passage de ceux-ci à travers le canal de la Giudecca, qui, comme le Grand Canal, débouche dans le bassin de Saint-Marc. S’ils accostent à présent loin du centre historique, ces bateaux n’en continuent pas moins à déverser plusieurs dizaines de milliers de passagers par jour.

Chaque année, Venise reçoit quelque 23 millions de visiteurs et le choix qu’ont fait ses édiles de miser sur le tourisme comme source exclusive de revenus a des conséquences dévastatrices. La multiplication des hôtels, l’exploitation de logements de plus en plus nombreux à des fins de location, souvent pour de très courtes périodes, et l’achat d’appartements au titre de résidences secondaires par des étrangers ou des Italiens d’autres villes ont fait exploser les prix de l’immobilier et chassé de la ville les habitants, qui sont à présent moins de 50 000. Les petits commerces, les artisans et les services ont disparu, remplacés par des boutiques de souvenirs fabriqués en Chine, des galeries d’art privées et des bars. Ceci dans un environnement caractérisé par une politique locale chaotique, une situation sociale tendue, de la corruption, des conflits d’intérêt patents et un enchevêtrement inextricable d’institutions municipales, régionales, nationales et internationales aux responsabilités mal définies, qui souvent se recoupent. Le succès de Venise en politique, dans les affaires, l’art et la culture tout au long de son histoire, souligne Dennis Romano, est à mettre au crédit de l’ingéniosité dont firent preuve, non seulement ses grandes familles patriciennes (les Dandolo, Palladio, Titien, Sarpi, Manin, Volpi), mais aussi les milliers d’habitants qui « manœuvraient les navires, chargeaient et déchargeaient les cargaisons, enfonçaient les piliers soutenant les églises, curaient les canaux […], cousaient les voiles, moulaient les pigments pour les peintures des artistes ». Le talent des Vénitiens, élites et peuple confondus, leur permettra-t-il d’amortir les effets sur leur ville d’une mondialisation dont elle a été pionnière ?