L’esprit très créatif de Luis Alvarez

Publié en octobre 2025. Par Michel André.

Il est surtout connu pour avoir défendu à la fin de sa vie, avec son fils, l’idée que la fin des dinosaures est liée à la chute d’une météorite géante. Mais ce physicien hors normes, de caractère difficile, avait joué un rôle clé dans le développement du radar, de la bombe atomique et de la physique des particules. Et enquêté sur l’assassinat de Kennedy.

À la suite de l’historien des idées Isaiah Berlin, qui avait emprunté cette image au poète antique Archiloque, le mathématicien Freeman Dyson répartissait les esprits scientifiques en « hérissons », qui ne cessent d’explorer un seul problème fondamental, et « renards », qui s’intéressent à de nombreux sujets. Une distinction plus traditionnelle oppose les théoriciens, catégorie jugée la plus prestigieuse, et les expérimentateurs, qui conçoivent des instruments pour effectuer des observations, mettre en lumière de nouveaux faits ou vérifier une théorie. Luis Alvarez était l’exemple même du renard. Et il était un expérimentateur de génie.

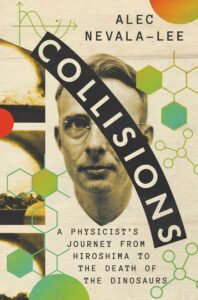

Son nom est surtout associé à une idée qui a transformé la paléontologie, qu’il a présentée et défendue à la fin de sa vie avec son fils : la disparition des dinosaures à la fin du Crétacé est indirectement due à la chute d’une météorite de très grande taille. Avant cela, grâce aux dispositifs qu’il avait imaginés, il avait pourtant joué un rôle clé dans plusieurs épisodes de l’histoire de la physique nucléaire et de la physique des particules. Il avait mis au point des techniques d’importance décisive pour le développement du radar et de la bombe atomique. Et son attrait pour le travail de détective scientifique l’avait fait s’intéresser à des sujets comme l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Sa vie très remplie est racontée en détail, avec beaucoup de brio et de rigueur, par Alec Nevala-Lee, dans une biographie qui donne un aperçu de sa personnalité brillante et controversée.

Grand, blond avec des yeux bleus, Luis Alvarez, né à San Francisco en 1911, n’avait d’hispanique que le nom. Son père, lui-même fils d’un médecin espagnol immigré aux États-Unis, était un médecin renommé devenu un chroniqueur médical populaire. Adolescent, le jeune Luis se distinguait par son intérêt pour les sciences, sa passion pour la technique, son goût des exploits physiques risqués et une propension à l’imprudence qui faillit lui coûter la vie à deux reprises. Lorsqu’il fut temps pour lui d’entrer à l’université, il suivit le conseil de ses professeurs et s’inscrivit à l’université de Chicago, qui s’enorgueillissait alors de la présence de trois prix Nobel en physique.

Il n’y resta pas. Une fois diplômé, peu après s’être marié, il rejoignit à Berkeley l’équipe d’expérimentateurs d’Ernest Lawrence. Elle fonctionnait en tandem avec une équipe de théoriciens dirigée par Robert Oppenheimer. Son principal outil de travail était le premier accélérateur de particules au monde, un cyclotron encore très primitif. Alec Nevala-Lee décrit son aspect rustique et les conditions héroïques dans lesquelles les chercheurs l’utilisaient, en prenant des risques qui seraient aujourd’hui inadmissibles. De 1936 à 1939, Alvarez se livra à une série d’expériences portant notamment sur la capture d’un certain type d’électrons par des noyaux radioactifs, la production de neutrons lents et les réactions de fusion des noyaux aujourd’hui exploitées dans les bombes thermonucléaires et au cœur des travaux de recherche sur la fusion nucléaire contrôlée. Pour les besoins de la cause, il fabriqua de nouveaux équipements, usant du cyclotron selon des manières inédites qui suscitaient l’admiration de Lawrence.

Durant les premières années de la Seconde Guerre mondiale, au Massachusetts Institute of Technology (MIT), Alvarez mit ses talents au service de la recherche sur les radars. On lui doit notamment l’invention d’un système de radar de précision embarqué à ondes ultracourtes qui facilite le bombardement à travers les nuages, un procédé de réduction du signal qui trompe les sous-marins ennemis en leur faisant croire que l’avion qui les a repérés s’éloigne et un système d’aide à l’atterrissage dans de mauvaises conditions qui était encore utilisé après la guerre, lors du pont aérien de Berlin.

À la demande de Robert Oppenheimer, qui avait été nommé à la tête du projet Manhattan de fabrication de la bombe atomique, il rejoignit ensuite la vaste équipe de recherche qui y travaillait au centre de recherche de Los Alamos. Ses contributions au projet furent ponctuelles, mais l’une d’entre elles fut décisive. Trois bombes furent construites à Los Alamos : une à l’uranium, utilisée à Hiroshima, et deux au plutonium, celle de l’essai Trinity et la bombe larguée sur Nagasaki. Dans la bombe à uranium, la masse critique provoquant la réaction en chaîne est obtenue en projetant simplement une masse de matière fissile sur une autre. Mais le mécanisme de la bombe à plutonium est plus sophistiqué. Il repose sur l’implosion d’une masse de ce métal, comprimée par l’explosion d’une trentaine de charges disposées autour d’elle. Pour que le système fonctionne, les explosions doivent être parfaitement simultanées. Alvarez eut l’idée d’utiliser à cette fin des fils explosifs, garantissant qu’elles détonnent dans un intervalle de quelques dizaines de microsecondes. C’est également lui qui conçut les appareils de détection employés au Nouveau-Mexique, à Hiroshima et Nagasaki pour calculer la puissance des explosions atomiques. Il les utilisa lui-même à bord d’un B-29 d’observation.

Luis Alvarez ne douta jamais que l’anéantissement des deux villes japonaises était justifié, parce que nécessaire pour arrêter la guerre. Contrairement à beaucoup de ses collègues, il n’éprouva aucun remords. Tel n’était pas le cas d’Oppenheimer, qui, lorsqu’il fut question de fabriquer une bombe plus puissante basée sur la fusion nucléaire, fit tout ce qu’il pouvait pour que les autorités américaines renoncent au projet. L’hostilité qu’il suscita lui valut de se faire retirer son habilitation de sécurité pour les matières classifiées. Devant la commission d’enquête qui prit cette décision, Alvarez, tout en louant les grandes qualités scientifiques d’Oppenheimer et le travail qu’il avait accompli à Los Alamos, à l’instar d’Edward Teller et d’Ernest Lawrence, après avoir hésité, témoigna contre son ami, sans doute par crainte de contrarier le principal ennemi d’Oppenheimer, le commissaire à l’énergie atomique Lewis Strauss, qui aurait pu lui reprocher certaines imprudences en matière de sécurité qu’il avait commises.

Les années qui suivirent furent initialement marquées pour lui par plusieurs déceptions. Au moment où la physique des particules prenait son essor, un accélérateur de particules linéaire qu’il passa de longs mois à développer s’avéra de peu d’intérêt face au synchrotron de son collègue Edwin McMillan. Celui-ci, ainsi que plusieurs autres physiciens de Berkeley, obtinrent comme Lawrence et à sa suite le prix Nobel, qu’il resta donc le seul d’entre eux à ne pas avoir reçu. Mais le vent finit par tourner. En 1954, le bévatron entra en service à Berkeley. Ce puissant synchrotron produisait de très nombreuses particules qu’il n’était cependant pas facile de détecter et d’analyser. Développant le concept de « chambre à bulles » proposé par un jeune chercheur nommé Donald Glaser pour l’étude des rayons cosmiques, l’adaptant en remplaçant l’éther, avec lequel l’instrument était censé fonctionner, par de l’hydrogène liquide, il construisit un détecteur extrêmement sensible. Les premiers ordinateurs faisaient à cette époque leur apparition dans les laboratoires. Il fut un des pionniers de leur utilisation. Avec l’aide de l’informatique naissante, l’énergie et la masse des nombreuses particules identifiées à partir des traces photographiques qu’elles laissaient purent être calculées. Pour avoir mis au point l’instrument ayant permis cet exploit, Alvarez obtint finalement en 1968 le prix Nobel qu’il convoitait ardemment depuis longtemps.

Toute sa vie, il continua à travailler pour le gouvernement des États-Unis, une activité qui lui plaisait et lui était utile à plusieurs égards. En 1953, il participa ainsi aux travaux d’un panel chargé d’étudier la question des « objets volants non identifiés » (OVNI). L’objectif des autorités était de calmer les esprits à ce propos, et il mit tout son talent à profit pour discréditer la thèse d’une origine extra-terrestre. Le plaisir qu’il avait à utiliser la science pour résoudre des énigmes, et ses dons en la matière, se manifestèrent à d’autres occasions. Bien que de sensibilité politique conservatrice, il avait de l’admiration pour Kennedy, qu’il avait rencontré à deux reprises. Dans les années qui suivirent son assassinat, il s’employa à disqualifier la thèse de la présence d’un second tireur en plus de Lee Harvey Oswald, qui impliquait l’existence d’un complot, en démontrant que le mouvement en arrière de la tête du président n’était pas causé par l’impact d’une balle venant de l’avant, et qu’aucun quatrième coup de feu n’avait jamais été tiré, comme certains le prétendaient. Ici aussi, sans falsifier les faits, il sut se montrer habilement sélectif dans le choix des données retenues, son objectif étant de valider les conclusions officielles de la commission Warren. Dans un domaine moins chargé politiquement, il consacra beaucoup d’énergie à étudier la pyramide de Khéphren à l’aide de l’analyse de la trajectoire des rayons cosmiques à travers la masse de pierre, dans l’espoir, qui fut déçu, d’y établir la présence de chambres secrètes.

Sa femme lui avait donné deux enfants, un garçon et une fille. Notamment parce qu’il travaillait sans cesse loin d’elle, en 1957, ils divorcèrent. Un an plus tard, il épousa une femme d’une vingtaine d’années plus jeune que lui avec laquelle il eut deux autres enfants et une union plus harmonieuse, parce qu’il l’impliqua énormément dans ses activités. Le fils issu de son premier mariage, nommé Walter comme son grand-père, choisit la carrière de géologue, une discipline que Luis Alvarez ne prenait initialement pas au sérieux. Il changea d’avis au point de publier en 1980 avec son fils et deux chimistes le fameux article qui propose l’hypothèse selon laquelle l’origine de la grande extinction de la fin du Crétacé fut causée par l’écrasement d’une météorite géante sur la Terre à ce moment de son histoire. Dix ans plus tard, on découvrit dans la péninsule du Yucatán, au Mexique, un cratère de très grande dimension qui semble la corroborer. Une hypothèse alternative pour expliquer l’obscurcissement de l’atmosphère et la disparition des dinosaures est un accroissement important du volcanisme en Asie. Mais elle est moins convaincante. Les deux phénomènes pourraient d’ailleurs être liés, le second étant la conséquence du premier.

Lorsqu’il approchait de la fin de sa septième décennie de vie, Alvarez éprouva le besoin de rédiger son autobiographie. Un millier de pages dictées à un ancien étudiant se révélèrent impubliables. Elles furent confiées à l’historien Richard Rhodes, qui en coupa une bonne partie et réorganisa le tout en ajoutant une section sur l’affaire Oppenheimer, qui n’était pas mentionnée dans le manuscrit. Dans cet ouvrage, Alvarez se présente comme un homme aimable. Pourtant les témoignages concordent : capable de se montrer généreux avec quelques collaborateurs à qui il inspirait une grande loyauté, il était aussi souvent très brutal avec d’autres et méprisant avec ses contradicteurs. Aux dires d’un de ses amis, ce trait de caractère faisait de lui le physicien le plus haï du laboratoire de Lawrence à Berkeley. Son formidable ego le poussait de plus à de constantes vantardises.

Luis Alvarez est mort en 1988 d’un cancer de l’œsophage à l’âge de 77 ans. Au cours de ses dernières années, il lui est arrivé de regretter l’époque où « un expérimentateur seul pouvait tout faire dans son propre laboratoire ». Tout en reconnaissant à quel point la physique expérimentale de cet âge révolu pouvait être parfois inefficace, il doutait que le travail de recherche accompli au sein de structures de collaboration gigantesques dans un environnement bureaucratique puisse engendrer autant de satisfactions que celles qu’on pouvait connaître dans de petites équipes. La spécialisation croissante du travail scientifique lui semblait néfaste, tout comme la réticence grandissante à concevoir des expériences un peu folles. Il attribuait ses succès à son courage de s’aventurer dans des territoires inconnus prometteurs. Conscient que beaucoup d’idées se révèlent rapidement fausses, il conseillait à ses collègues de s’arranger pour en avoir une bonne par semaine, dans l’espoir d’en trouver tous les quelques mois une qui vaille la peine d’être poursuivie.