Enseigner l’histoire à Oxford

Publié en novembre 2025. Par Michel André.

Surnommé The House, Christ Church, fondé au XVIe siècle, est l’un des plus vénérables colleges de l’université d’Oxford. Un historien britannique fait le portrait, pas toujours tendre, de huit des dons les plus réputés qui y ont enseigné l’histoire sur une période allant de la veille de la Première Guerre mondiale jusqu’aux lendemains de la Seconde. Food for thought.

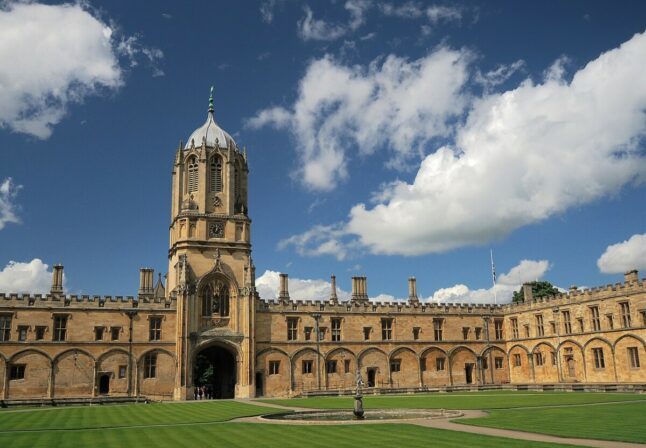

Avant de devenir la brillante université de recherche que l’on connaît, en tête des classements internationaux en compagnie de Cambridge et des grands établissements des côtes est et ouest des États-Unis, Oxford fut longtemps le lieu de formation des élites dirigeantes britanniques – elle le demeure largement. Parmi les plus anciens des 36 colleges autonomes qui la composent aujourd’hui, le plus fameux est Christ Church. Il peut s’enorgueillir d’avoir compté parmi ses étudiants treize futurs Premiers ministres, dont William Gladstone, Sir Robert Peel et Anthony Eden. Ce fut aussi le college du philosophe John Locke ou encore de Charles Dodgson, alias Lewis Carroll, dont Alice au pays des merveilles reflète certains aspects de la vie sur le campus.

Surnommé The House par ses résidents, Christ Church se distingue par son architecture grandiose. Il fut créé en 1524 par le cardinal Thomas Wolsey, conseiller d’Henri VIII. Fermé après la disgrâce de Wolsey, il fut ensuite refondé par le roi lui-même. Ses étudiants, parmi lesquels beaucoup d’enfants d’aristocrates, sont largement issus des prestigieuses public schools (collèges privés) d’Eton et Westminster. Les professeurs et chercheurs n’y sont pas appelés fellows, comme dans les autres colleges, mais students. Dans son dernier livre, Richard Davenport-Hines raconte l’histoire de Christ Church, en prenant pour fil conducteur la manière dont y fut pratiquée durant quelques décennies la discipline qui est la sienne : l’histoire moderne et contemporaine. Après avoir résumé l’histoire du college, il présente une galerie de portraits de huit historiens récents qui y ont exercé leurs talents. L’exercice rappelle le classique The Dons. Mentors, Eccentrics and Geniuses de Noel Annan (les dons sont les membres éminents du corps professoral).

« L’étude de l’histoire enrichit les esprits, fortifie l’imagination et élargit l’expérience indirecte des princes, des nobles et des hauts fonctionnaires », elle montre « par le précepte et l’exemple ce qu’est un bon gouvernement et un mauvais, les vertus et les vices des dirigeants, les raisons des succès et des échecs des États ». Telle était la conception qu’on se faisait du rôle de l’histoire dans l’Angleterre des Tudor à la naissance de Christ Church, observe Davenport-Hines. Les historiens de l’Antiquité grecque et romaine comme Thucydide et Tacite se sont surtout intéressés à des événements situés dans leur passé récent. Les dons étaient convaincus qu’ils devaient suivre leur exemple, sans hésiter à porter des jugements sur les faits qu’ils rapportaient et à faire appel à leur propre expérience pour les interpréter. Cette idée continua à s’imposer longtemps. « L’histoire n’est pas contenue dans les livres et les documents, écrit R. G. Collingwood en 1936. Elle vit seulement […] dans l’esprit de l’historien lorsqu’il les critique et les interprète. » Dans le même esprit, l’historien de Cambridge E. H. Carr déclare en 1951 : « Il n’y a pas d’histoire sans cadre d’interprétation […]. Et celui-ci est le produit de l’esprit de l’historien. »

Les huit profils présentés par Davenport-Hines sont assez divers. Arthur Hassall et Frederick York Powell, qui enseignèrent à Christ Church avant la Première Guerre mondiale, se voyaient avant tout comme des professeurs, chargés de former des gentlemen cultivés. Mais ils assuraient cette tâche de manière différente. Très classiquement, Hassall s’employait à « choisir des sujets et imaginer des thèmes d’essais, établir des listes de lecture », puis, après avoir écouté ses étudiants lui lire leurs travaux, à « noter les omissions, corriger les faiblesses de l’argumentation et les inférences erronées, élucider des points factuels douteux, poser des questions ». Powell, réputé pour sa capacité à assimiler une quantité impressionnante de livres en absorbant une page entière d’un seul coup d’œil, entretenait informellement chaque jeudi soir les étudiants qui venaient le visiter. À toute vitesse, d’une voix riche et profonde, il s’exprimait sur les sujets les plus variés : « Rabelais, l’escrime, Dante, le métier de soldat, les tragédies grecques, la poésie élisabéthaine, les techniques d’émaillage, le brigandage, le folklore, Thomas Cromwell, le génie des artistes de music-hall, les estampes japonaises, l’art de la guerre en Inde, la littérature persane ou le dernier roman de José Maria Eça de Queirós ».

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, deux figures pareillement contrastées étaient celles de Roy Harrod et Keith Feiling. Plus économiste qu’historien, le premier est l’auteur d’une biographie de Keynes qui fit autorité jusqu’à la publication de celle de Robert Skidelsky. Féru de philosophie, admirateur du logicien Frank Ramsey, de tempérament dépressif et tourmenté, il faisait de la poursuite de la vérité la tâche suprême. C’était à ses yeux une entreprise exigeant « zèle, patience, imagination, l’acceptation de déceptions répétées et de frustrations et une persévérance jamais relâchée ».

Mentor de plusieurs Premiers ministres et ministres des Affaires étrangères anglais et du Commonwealth, ainsi que de hauts fonctionnaires de différentes administrations, conservateur bon teint, Feiling est connu pour son History of the Tory Party, livre dans lequel il célèbre « la divinité de l’État, le caractère naturellement sacré de l’ordre, l’unité organique du souverain et du peuple et l’autorité incontestable attachée à l’œuvre du temps – sans laquelle une nation sombrerait dans une morne barbarie ».

La personnalité la plus riche, à laquelle Richard Davenport-Hines consacre le plus de pages, est Hugh Trevor-Roper (Lord Dacre), de loin le meilleur historien et l’écrivain le plus brillant. S’inscrivant dans le sillage des « aristocrates pessimistes » comme Tocqueville, Trevor-Roper était mal à l’aise avec les orthodoxies, qu’elles soient religieuses, politiques ou universitaires, et se méfiait du pouvoir sous toutes ses formes. Dans le sillage des grands historiens whigs (libéraux progressistes), il mettait l’accent sur les processus plutôt que les événements : « L’intérêt de l’histoire ne réside pas dans l’étude des périodes, mais des problèmes, et, avant tout […], celui de l’interaction entre les forces sociales ou les faits géographiques têtus et les forces qui luttent contre eux : celles de l’esprit, de la conscience et des passions aveugles de l’homme ».

Comme un certain nombre de students ou anciens students de Christ Church, Trevor-Roper, durant la Seconde Guerre mondiale, a travaillé pour le Secret Intelligence Service (SIS), dont il a même dirigé une section. À la demande des forces d’occupation en Allemagne, sur la base d’entretiens avec des survivants du bunker de Hitler, il rédigea l’ouvrage pour lequel il demeure le plus connu, Les Derniers Jours de Hitler. Ce livre, rappelle Davenport-Hines, « n’a cessé d’être réimprimé depuis sa publication au début de 1947. Il assura à Trevor-Roper une place parmi les intellectuels et commentateurs qui dominèrent le discours public dans le quart de siècle qui suivit la guerre ». Son œuvre couvre un champ impressionnant de périodes et de problèmes, dont il a souvent profondément renouvelé l’étude. Elle comprend des écrits polémiques dans lesquels la vivacité de sa plume sarcastique fait merveille. Il était un épistolier prolifique et de grand talent. L’extraordinaire récit qu’il fait de l’élection du Premier ministre Harold Macmillan à la chancellerie d’Oxford donne un aperçu édifiant des intrigues qui faisaient l’ordinaire de la vie universitaire et de ses propres qualités manœuvrières dans ce domaine.

Sous des dehors affables, Hugh Trevor-Roper demeurait le plus souvent « opaque, impersonnel, réticent ». Il affichait une attitude « sceptique, dépréciative, dédaigneuse ». Convaincu d’être plongé dans un monde hostile, doutant qu’on puisse l’aimer, il n’accordait que parcimonieusement sa confiance. Richard Davenport-Hines attribue ce trait au traumatisme d’une enfance sans affection auprès de parents au comportement distant et glacial.

Il semble que peu de dons aient eu une vie personnelle épanouie et heureuse. J. C. Masterman, un autre historien de Christ Church qui a également travaillé pour le SIS pendant la guerre, « considérait vraisemblablement les échanges de fluides corporels comme une menace pour le contrôle de soi-même » suggère Davenport-Hines. Dans l’univers strictement masculin des colleges, les relations homosexuelles restaient souvent platoniques.

Les différents colleges d’Oxford ne commencèrent pas tous en même temps à admettre des jeunes filles en premier cycle. À Christ Church, ce fut en 1980. La première femme chargée d’enseignement y avait été nommée en 1978, la première student un an plus tard. Durant des siècles, la culture étudiante d’Oxford est restée bâtie sur la conversation masculine : « La conversation était le moyen par lequel les amis masculins échangeaient et altéraient leurs opinions […], donnaient forme aux ambitions tactiques de leur carrière, stimulaient leur curiosité intellectuelle, satisfaisaient leurs besoins émotionnels. » Quant aux dons de Christ Church, « [ils] dînaient généralement ensemble dans le hall, puis se retiraient dans la salle commune faiblement éclairée, dont les murs lambrissés étaient ornés de tableaux de Cuyp, Frans Hals et Gainsborough. Là, s’ils n’étaient pas trop nombreux, ils s’asseyaient à une même table […] et se livraient à des démonstrations d’esprit, d’érudition cérémonieuse et de répliques badines. » La médisance n’était pas absente. « Les dons passent trop de temps à critiquer le travail des autres », déclarait J. C. Masterman. Dans une lettre à Trevor-Roper, Robert Blake, le huitième historien du livre, auteur d’une biographie de Disraeli, écrit sarcastiquement : « Qui allons-nous démolir à présent ? »

La vie dans les colleges comportait des aspects peu reluisants, dépeints dans les romans de l’époque comme Retour à Brideshead d’Evelyn Waugh : les rivalités féroces, la misère affective, la veulerie, l’arrogance et les manières brutales et cruelles de jeunes privilégiés. Cela n’a pas empêché beaucoup d’anciens étudiants d’Oxford d’exprimer une forte nostalgie pour les années qu’ils y ont passé, d’évoquer en termes émus la majesté des bâtiments, la beauté des cloîtres, le charme des pelouses et des bassins, la poésie du son des cloches, la joyeuse liberté des manières, l’excitation intellectuelle des longues soirées de discussion. Cette nostalgie émane du livre de Richard Davenport-Hines, d’autant plus puissante que son objet est un Oxford qui a en partie disparu.