Naissance, vie et mort de la vie privée

Publié en novembre 2025. Par Michel André.

On s’inquiète des atteintes à la vie privée, mais jamais celle-ci ne s’est autant affichée. Une historienne explore les métamorphoses d’une notion dont la valeur a considérablement varié selon les époques.

« Si le prince Harry veut qu’on respecte sa vie privée, qu’il se taise. » Ce propos d’un journaliste spécialisé dans l’information sur la famille royale britannique résume bien, en les simplifiant quelque peu, les paradoxes et les contradictions qui affectent la question de la vie privée dans les sociétés occidentales contemporaines. D’un côté, une inquiétude de plus en plus vive se manifeste au sujet de l’invasion de la vie privée par la presse, les médias et davantage encore par les géants du secteur de l’informatique, les banques, les assurances, les institutions publiques et les gouvernements, qui collectent et exploitent des données sur les individus à des fins commerciales ou de contrôle. Jamais d’autre part les membres des familles titrées, les vedettes artistiques ou sportives, les célébrités de toutes sortes, les responsables politiques, mais aussi de plus en plus de personnes ordinaires, n’ont livré aussi spontanément et à une échelle aussi vaste des informations aussi précises sur leur vie privée, qu’ils exposent avec candeur et enthousiasme.

C’est que, dans le monde d’aujourd’hui, souligne l’historienne britannique Tiffany Jenkins, « les frontières entre le public et le privé, le personnel et le professionnel, le personnel et le politique, la vie professionnelle et la vie familiale [...] sont de plus en plus floues ». La division, longtemps claire, entre ce qui relève de la sphère publique et ce qui appartient au domaine privé a perdu de sa pertinence. L’expression publique des sentiments intimes est socialement valorisée au nom de l’authenticité et du refus de l’hypocrisie. L’idée, sous-tendant le slogan des féministes des années 1960 et 1970 « le personnel est politique », que des enjeux politiques sont présents au cœur de la sphère privée a largement été intériorisée. L’obsession de la transparence et la conviction que tout ce que l’on cache est répréhensible conduisent à regarder la vie privée avec suspicion. « Si vous ne voulez pas que l’on sache quelque chose que vous faites, déclarait en une formule provocatrice l’ancien PDG de Google Eric Schmidt, commencez par ne pas le faire. »

En réalité, sous l’apparence de continuité créée par l’emploi d’un même terme, la perception de la vie privée qui prévaut aujourd’hui ne coïncide plus avec celle qui a longtemps réglé la vie sociale. Non, certes, depuis toujours, mais durant les derniers siècles : l’idée de vie privée n’a rien de naturel ou d’universel, elle s’est développée progressivement en Occident et a une histoire. C’est cette histoire que raconte Tiffany Jenkins, en suivant ses péripéties principalement dans le monde anglo-saxon.

Les Anciens ne méconnaissaient pas la distinction entre vie publique et vie privée. Mais dans l’Athènes et la Rome antiques, c’est la première qui était mise à l’honneur, avec la valorisation du rôle du citoyen, exercé par les adultes mâles, et la relégation des aspects matériels et biologiques de l’existence (l’alimentation, le travail, la procréation, la naissance et la mort) dans l’obscurité de l’espace domestique occupé par les femmes et les enfants. Cette distinction s’est considérablement estompée au Moyen Âge. Dans le monde médiéval, « les deux sphères s’étaient fondues en une seule : tout était public. Les vastes demeures des riches étaient des lieux de pouvoir […]. Des maisons de toute taille abritaient les activités professionnelles autant que le travail domestique. Presque toutes les pièces étaient employées à tous les usages. » Au sein d’une telle organisation sociale, qu’on continue à observer jusqu’au XVIIIe siècle, les tentatives de créer des espaces privés se heurtèrent longtemps à de fortes réticences. « Ce sont l’assassin et l’adultère qui réclament la protection de la vie privée » décrétait un prêcheur du XVIIe siècle. L’auteur d’un manuel de bonne conduite de la même époque mettait en garde ses lecteurs : « Ne faites rien en privé que vous ne feriez en public ».

Dans ce domaine comme dans d’autres, l’avènement du protestantisme en Europe est à l’origine d’un changement important. Indirectement et accidentellement, toutefois, plutôt que de manière directe et délibérée. Les protestants partageaient la méfiance générale envers la vie privée. « Fuyez la solitude par tous les moyens, écrivait Luther, parce que le diable vous observe et vous attend encore plus lorsque vous êtes seuls. » Mais en réclamant le droit, pour les individus, de lire les Écritures à leur guise, en créant les conditions d’une contestation de l’autorité du Pape et du Souverain, le protestantisme contribua au développement des idées de liberté de conscience et de conscience individuelle qui allaient fournir un socle au concept de vie privée. En forçant les croyants à dissimuler la nature de leur foi, les guerres de religion elles-mêmes et l’alternance, en Angleterre, de l’anglicanisme et du catholicisme comme religion officielle, aidèrent à fortifier l’idée d’espace privé, qui allait bientôt s’étendre aux aspects profanes de l’existence.

La vie privée s’est épanouie au XVIIIe siècle dans un contexte économique, politique et culturel nouveau. L’âge des Lumières est celui de l’essor de la bourgeoisie, qui s’est traduit par l’expansion simultanée de l’espace public et de l’espace privé. D’un côté, on assiste à la naissance de la presse, à la prolifération des cafés, des clubs, des associations, des lieux de débat politique et philosophique. Une culture de la vie publique se développe, avec l’apparition des règles de politesse et des codes de bonnes manières, conçus pour faciliter, dans un esprit de tolérance, les interactions sociales et les contacts avec les étrangers, de plus en plus fréquents à mesure que se multiplient et s’étendent les relations commerciales. La poignée de main se généralise. De l’autre côté, l’espace domestique se réorganise : « Les pièces deviennent plus petites et plus spécialisées […], la maison commence à incorporer un sens de la séparation et de l’intimité. Les domestiques, autrefois une présence constante aux pieds du lit de leurs maîtres, sont relégués dans des bâtiments annexes ou aux étages supérieurs. »

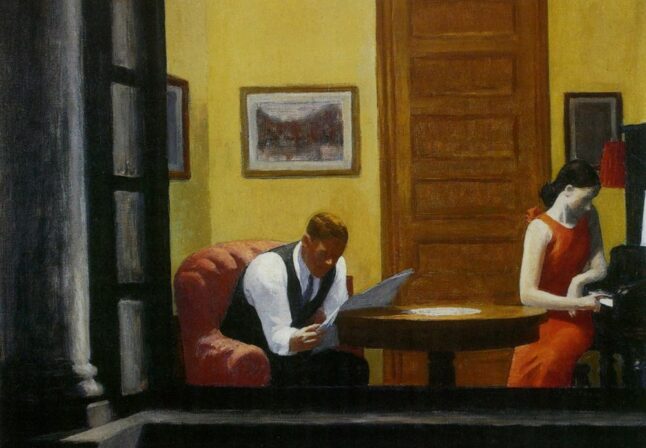

Cette évolution culmine au XIXe siècle, qui représente à bien des égards l’âge d’or de la vie privée : « À l’époque victorienne, la frontière entre domaine public et domaine privé est strictement définie. Cette division, combinée avec la haute estime dans laquelle est tenu à présent le monde privé, transforme le vague concept de respect de la vie privée en quelque chose qu’il convient de célébrer et de protéger. » C’est aux États-Unis que cette préoccupation s’est exprimée avec le plus de vigueur et de netteté. Dans un article de la Harvard Law Review paru en 1890 intitulé « Le droit à la vie privée », les juristes Samuel D. Warren et Louis D. Brandeis (futur juge à la Cour suprême) proposent d’étendre la protection des droits des personnes, au-delà de la propriété intellectuelle et artistique et de la pénalisation de la calomnie et de la diffamation, à la diffusion d’informations sur la vie privée même lorsqu’elles sont exactes. Présenté comme un cas particulier du « droit à être laissé tranquille » (right to be let alone), s’appliquant aux photos comme aux lettres ou autres écrits, ce droit n’était censé valoir que pour les personnes n’exerçant pas de fonctions publiques ou, pour celles qui en exercent, ne concerner que les informations sans liens avec ces fonctions. L’article est considéré comme la base du droit de la vie privée aux États-Unis. Brandeis lui-même reconsidéra son point de vue, au motif que la restriction de la circulation des informations risquait de mettre en danger la liberté d’expression, donc de priver la société de ses bénéfices.

La raison qui avait poussé les deux juristes à formuler cette proposition était l’explosion de la presse à sensation et à scandale. Au cours du XXe siècle, d’autres forces se combinèrent pour miner, de l’extérieur et de l’intérieur, le territoire de la vie privée et éroder la frontière qui séparait celle-ci de la vie publique. Dans le sillage des travaux d’Edward Bernays, théoricien précurseur de « la manipulation consciente et intelligente des habitudes et de l’opinion des masses », peu avant la Seconde Guerre mondiale, un élève du statisticien Paul Lazarsfeld, Ernest Dichter, jette les bases de la publicité et du marketing agressifs. Dès 1957, dans son ouvrage La Persuasion clandestine, Vance Packard met en garde contre la manière dont les grandes entreprises et les gouvernements utilisent des techniques invasives (écoutes téléphoniques, questionnaires indiscrets) pour pénétrer dans la vie privée des Américains.

Parallèlement, les éléments qui définissaient les domaines public et privé perdent leur pouvoir de structuration. Dans La Fin de l’homme public (1974), Richard Sennett dresse un constat de décès : le monde de l’action politique et du discours public ne possède plus les caractéristiques qui faisaient sa vitalité. Envahi par l’intime et le personnel, il est moins le lieu du débat et de l’engagement collectif qu’une plateforme pour l’expression des sentiments individuels. Dans le même esprit, Christopher Lasch diagnostique en 1979 l’émergence, sous l’effet de l’érosion des liens de solidarité et d’appartenance traditionnels, d’un individu « narcissique », doté d’un ego, non trop fort, mais au contraire fragile, affaibli par le manque d’assurance et un lancinant besoin de reconnaissance, qui le pousse à s’exposer en permanence sur la scène publique. Sous l’effet de ces évolutions et d’autres facteurs comme l’attention croissante accordée à la vie privée des politiciens, autrefois somptueusement ignorée, la vie publique s’est en quelque sorte progressivement privatisée. Réciproquement, la vie privée s’est politisée, avec la transformation de questions jadis privées, celles qui touchent aux relations entre hommes et femmes, par exemple, ou entre parents et enfants, en enjeux politiques.

Au cours des dernières années, le développement foudroyant des technologies de l’information a multiplié dans des proportions spectaculaires les possibilités pour les organisations de toute espèce de pénétrer dans la vie privée, et, pour les individus, celles d’ouvrir au monde entier une fenêtre sur les dimensions les plus personnelles de leur existence. Selon Tiffany Jenkins, la technologie ne joue ici qu’un rôle d’amplification. Les gouvernements n’obéissent à aucun déterminisme technologique en décidant de réglementer les rapports sexuels entre étudiants sur les campus ou en criminalisant la tenue de certains propos dans un environnement strictement privé. Pour ce qui concerne l’utilisation privée de ces technologies, rien n’oblige à l’évidence, par exemple, les couples qui publient des images de leurs ébats sur des sites spécialisés, ou les personnes qui viennent de perdre un proche dans un accident et font ostentation de leur deuil sur les réseaux sociaux, à livrer au regard public les aspects les plus intimes de leur vie. Il reste vrai que si la technologie n’engendre pas mécaniquement ces comportements, elle les favorise et peut même les induire.

On remarquera que, chemin faisant, l’idée de vie privée a changé de signification et de contenu. Tiffany Jenkins attire l’attention sur le rapport d’une commission parlementaire britannique de 1972 sur le sujet, connu sous le nom de « rapport Younger ». Dans ses premières lignes, ce texte distingue deux aspects de la protection de la vie privée : d’une part « la liberté à l’égard d’intrusions dans sa vie personnelle, domestique, familiale et sociale », d’autre part « le droit de déterminer soi-même comment et dans quelle mesure l’information à son propre sujet est communiquée à d’autres ». Le rapport traite cependant presque uniquement de ce second aspect. Il correspondait à la manière dont les jeunes générations considéraient le respect de la vie privée, les Britanniques plus âgés restant attachés à l’idée ancienne, plus générale, de pouvoir mener leur vie et leurs affaires sans interférences de l’État ou d’autres personnes. C’est cette conception nouvelle, limitée, qui triomphe à présent : aujourd’hui, la question du respect de la vie privée est essentiellement posée en termes de sécurité numérique et de contrôle des données. Mais les véritables enjeux, souligne Tiffany Jenkins, sont plus profonds. Ils tiennent à la confusion qui s’est installée entre la vie publique et la vie privée et à l’affaiblissement de l’une comme de l’autre. Elles sont en réalité toutes les deux également nécessaires. Leur distinction est indispensable et devrait être restaurée.