Êtes-vous steppique ?

Publié en novembre 2025. Par Books.

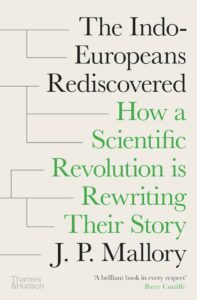

L’origine des langues indo-européennes reste controversée. Nous avons rendu compte en mai dernier du livre de Laura Spinney, Proto. Une belle démonstration de journalisme scientifique : elle expose clairement et dans un style accessible l’historique d’une question qui oppose les spécialistes depuis près de deux siècles. La théorie longtemps en vigueur fut celle d’une origine « steppique » : les premiers locuteurs d’un proto-indo-européen étaient des nomades vivant au nord de la mer Noire environ 4 000 ans avant notre ère. Leur avantage était d’avoir domestiqué le cheval. De là ils ont propagé au loin, tant vers l’est que vers l’ouest, une langue qui s’est subdivisée en une grande famille dont la moitié des humains actuels sont les locuteurs. La théorie a été mise à mal dans les années 1980 par l’anthropologue Colin Renfrew, qui lui a substitué l’idée d’une progression lente des agriculteurs du Croissant fertile, au sud du Caucase à partir du Néolithique, 8 000 ans avant notre ère. Et puis la théorie steppique a repris du poil de la bête, grâce aux avancées de la génétique : l’ADN des squelettes plaide à nouveau pour une forte contribution des nomades yamnayas des steppes du nord des mers Noire et Caspienne, dont nous savons qu’ils ont déclenché d’importantes migrations vers l’Europe et l’Asie centrale au début de l’âge du bronze, vers 3 000 avant notre ère. L’un des plus ardents défenseurs de la thèse est l’archéologue américain J. P. Mallory, dont le livre savant (non spécialistes s’abstenir) développe les arguments avec la prudence du savant : face aux multiples hypothèses concurrentes, c’est « la moins mauvaise solution », conclut-il. Une position « d’une honnêteté rafraîchissante », juge le philologue James Clackson dans le Times Literary Supplement.

Pas si rafraîchissante que ça, objecte le linguiste australien Robert Cerantonio sur le site Linguistics and Nonsense. Selon lui, Mallory évacue un peu rapidement l’héritage du Levant, autrement dit du Croissant fertile. Tout en rendant hommage à la rigueur de l’auteur, dont il reconnaît la science, il lui reproche un fort biais « steppique ». D’après lui les données mêmes que Mallory aligne pour défendre sa thèse pourraient servir à défendre la thèse contraire, à savoir que « la terre natale du proto-indo-européen est au sud du Caucase » et qu’il y avait en réalité « un lien direct entre le proto-indo-européen et la famille des langues afro-asiatiques », autrement dit des langues sémitiques. Allez savoir. Cerantonio n’est pas tendre non plus avec Laura Spinney. Il admire son travail de vulgarisation mais énumère plusieurs erreurs dans son livre, dont celle-ci, dont on appréciera la portée : elle dit que le « p » latin devient le « f » anglais, « alors que le proto-indo-européen *p est devenu p en latin et f dans les langues germaniques, dont l’anglais ».