Gauguin : « Je suis un sauvage »

Publié en mai 2025. Par Michel André.

Marqué par son enfance au Pérou, Paul Gauguin était un authentique rebelle, épris d’indépendance, mal à l’aise avec les conventions, en délicatesse avec la société et sans cesse en quête d’horizons nouveaux. Sa vie est la poursuite d’un rêve, celui d’être ailleurs, loin de la société bourgeoise.

Le qualificatif que Paul Gauguin employait le plus volontiers à son propre sujet était celui de « sauvage ». Le mot apparaît d’innombrables fois sous sa plume, tout au long de sa vie. Parce qu’il avait passé six ans de son enfance au Pérou dans la famille de sa grand-mère maternelle, la militante socialiste Flora Tristan, lorsque quelqu’un relevait ses manières rudes, il se présentait comme « un sauvage du Pérou ». Dans une des nombreuses lettres qu’il envoya à sa femme danoise Mette durant une des longues périodes où il vécut éloigné d’elle et de leurs cinq enfants (il finit par ne plus les revoir), il écrivit un jour : « Tu dois te rappeler que j’ai deux natures, la sauvage et la sensible. Je mets la sensible de côté pour permettre à la sauvage d’avancer sans entrave. » Quelques jours avant sa mort dans l’archipel des îles Marquises à l’âge de 54 ans, il faisait observer à son ami le poète et critique Charles Morice : « Tu t’es trompé un jour en disant que j’avais tort de dire que je suis un sauvage. Cela est cependant vrai : je suis un sauvage. Et les civilisés le pressentent : car dans mes œuvres il n’y a rien qui surprenne, déroute, si ce n’est ce “malgré-moi de sauvage” ». Gauguin avait tendance aux exagérations et aux rodomontades. Mais il était indiscutablement un authentique rebelle, épris d’indépendance, mal à l’aise avec les conventions, en délicatesse avec la société et sans cesse en quête d’horizons nouveaux.

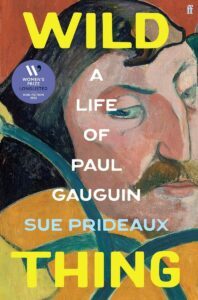

Parce que sa vie fut très romanesque, elle a fait l’objet de beaucoup de légendes. Elle lui a aussi valu une mauvaise réputation. Décrit à sa mort par l’évêque de Polynésie comme « un triste personnage […], ennemi de Dieu et de tout ce qui est honnête », il a plus récemment été stigmatisé comme un libertin abusant des jeunes filles indigènes et un opportuniste exploitant à son profit la culture autochtone. Deux biographies parues en 2024 s’emploient à déterminer la part de bien-fondé dans les reproches qu’on peut lui faire, tout en démêlant le vrai du faux dans tout ce qui a été raconté à son sujet. La première, par Nicholas Thomas, un anthropologue spécialiste de la Polynésie, la seconde par Sue Prideaux, à qui l’on devait déjà des biographies d’autres génies tourmentés et controversés du XIXe siècle, Edvard Munch, August Strindberg et Friedrich Nietzsche. Un peu curieusement, alors qu’ils citent les biographies plus anciennes du Suédois Bengt Danielsson et de l’Anglais David Sweetman, ni l’un ni l’autre ne font référence à celle, plus récente et de grande qualité, du Français David Haziot.

Telle qu’elle est racontée par Sue Prideaux, la vie de Gauguin peut être résumée comme la poursuite d’un rêve. Contrairement à d’autres artistes, il mit du temps à comprendre de quelle manière il pouvait le réaliser. On peut le définir comme le rêve d’être ailleurs, loin de la société bourgeoise européenne dont il trouvait la vie triste, grise et monotone, et de retrouver les fortes sensations qu’il avait éprouvées durant son enfance au Pérou dont la nature puissante et l’art traditionnel expressionniste l’avaient profondément marqué. On retrouvera un écho de ce dernier dans toute son œuvre, mélangé en un étonnant syncrétisme avec celui de l’art de Polynésie, celui d’Asie et d’Extrême-Orient et l’iconographie chrétienne. Quelques années après son arrivée en Europe, il s’engagea dans la marine marchande. C’était en 1865 et il avait 17 ans. Trois ans de navigation durant lesquels il se distingua par une forte tendance à l’insubordination l’emmenèrent notamment au Brésil et en Inde, avant. Arrivé à l’âge du service militaire, il passa sous les drapeaux de la marine de guerre.

En 1872, un riche financier devenu son protecteur, Gustave Arosa, lui trouva un emploi d’agent de change. Il y excella et fut même riche durant quelques années. Par l’intermédiaire d’Arosa, il rencontra celle qui allait devenir sa femme, Mette Gad, ainsi que les artistes dont l’homme d’affaires était le mécène, notamment Pissarro. Il se mit à dessiner, peindre et réaliser des objets en céramique. Ce qui avait commencé comme un passe-temps se transforma rapidement en passion. Ayant trouvé sa vocation, il participa à plusieurs des expositions des Impressionnistes. En 1882, à l’issue d’un crash boursier, il abandonna son emploi d’agent de change pour mieux se consacrer à son art. Sa femme s’étant établie à Copenhague, il l’y rejoignit et y travailla quelque temps dans une société de textile. Mais la vie au Danemark l’insupportait et il quitta sa famille. Deux séjours à Pont-Aven en Bretagne, région qu’il appréciait pour sa « sauvagerie », lui permirent de perfectionner son savoir-faire, qui se développa encore à l’occasion d’un voyage à la Martinique, où il tomba gravement malade. À l’aller, il s’était arrêté à Panama où, pour subsister, il avait dû travailler sur le chantier du canal.

À son retour à Paris, il fit la connaissance de Vincent Van Gogh. Sue Prideaux consacre un chapitre entier à l’épisode célèbre de leur séjour à Arles : une expérience très éprouvante pour Gauguin, troublé par les spectaculaires sautes d’humeur de son ami et son comportement désordonné. Lorsque celui-ci, dans un moment de folie, se trancha l’oreille, au vu des traces de sang, Gauguin fut un moment soupçonné de l’avoir tué. Ultérieurement, Van Gogh ne cessa de minimiser l’incident. « Gauguin, relève Prideaux, ne contredit jamais la version édulcorée que Vincent fit de l’épisode comme d’une simple aberration, même s’il voyait bien qu’il s’agissait de bien plus que cela. » Des années plus tard, établi en Polynésie, il commanda en France des semences de tournesol qu’il planta dans son jardin. Une fois les fleurs poussées, il les peignit en souvenir de son ami.

C’est à l’issue d’un troisième séjour à Pont-Aven et d’une visite à sa famille, en 1891, après avoir songé à partir au Vietnam ou à Madagascar, qu’il s’embarqua pour la Polynésie. L’idée qu’il s’en faisait était largement celle que s’étaient forgée les Européens à la lecture des récits de voyage de Wallis, Cook et Bougainville, renforcée par l’imagerie exotique fantaisiste mise en circulation par Pierre Loti : celle d’un paradis tropical généreux en ressources où le passe-temps favori était l’amour physique. À peine arrivé à Tahiti, il dut déchanter. Si la nature était prodigue, ce qu’elle produisait n’était pas à la libre disposition des habitants. Tout appartenait à quelqu’un, et il n’était pas question de cueillir des fruits, de pêcher ou de chasser n’importe où : durant toutes ses années en Polynésie, il s’est souvent nourri de conserves. Un peu partout, des constructions en briques et en tôle ondulée avaient remplacé l’habitat traditionnel. Sous l’influence des ecclésiastiques protestants et catholiques, les danses érotiques étaient interdites et beaucoup de femmes portaient de longues robes à col et poignets fermés appelées « robes de missionnaires ». Il subsistait toutefois suffisamment de la culture ancienne pour qu’il puisse partir à sa découverte, et il se mit à l’étudier avec ferveur et enthousiasme.

Contrairement à ce qui a été parfois dit, la Polynésie de Gauguin n’est pas imaginaire. L’exubérance de la nature représentée dans ses toiles est bien réelle. Les tenues simples et sommaires des femmes dans certains de ses tableaux, les paréos, étaient souvent portées au quotidien. Si les cultes anciens avaient perdu leurs monuments, les croyances traditionnelles étaient loin d’avoir disparu. Et ses œuvres parviennent à faire sentir de manière très réaliste l’atmosphère particulière de la vie dans les îles : un mélange de nonchalance, de sensualité et d’ennui, assombri par la peur des revenants et des esprits.

On a fait grand cas des relations que Gauguin entretint à Tahiti, puis aux Marquises, avec une série de jeunes filles quivécurent avec lui et lui servirent souvent de modèles : Titi, Teha’amana, Pahura, Tohotua, Vaeoho. Comme Nicholas Thomas, Sue Prideaux replace ces relations dans leur contexte. À cette époque, en France, on pouvait légalement se marier à 13 ans. Dans les îles, la chose était traditionnellement très courante. Les comportements en matière sexuelle faisaient l’objet d’une grande tolérance et une certaine liberté de mœurs continuait à exister. La vie en compagnie d’Européens comportait par ailleurs pour les jeunes femmes et leur famille des avantages tangibles et les relations concernées étaient consensuelles et révocables. On a aussi beaucoup spéculé sur la possibilité que Gauguin ait pu transmettre la syphilis à certaines de ces jeunes filles, peut-être même en connaissance de cause. Sue Prideaux se débarrasse de la question en mentionnant les résultats d’une analyse de ses dents attestant l’absence de mercure et d’arsenic, deux substances présentes dans les traitements de cette maladie à l’époque. David Thomas n’est pas convaincu. Il est possible qu’il ne se soit simplement pas soigné. Souffrait-il de cette maladie ? Il le pense. Mais si oui, à quel moment l’avait-il à un stade infectieux ? Que savait-il des risques de transmission même en étant asymptomatique ? Il est impossible de le déterminer.

En 1893, Gauguin revint en Europe où il resta deux ans. Ce fut pour lui l’occasion de voir pour la dernière fois sa femme. Tout au long de son séjour loin d’elle, elle avait généreusement essayé de promouvoir ses œuvres en Europe. Le marchand d’art Paul Durand-Ruel organisa une exposition de 42 toiles qu’il avait emmenées de Tahiti, aux frais de l’artiste. Elles lui valurent les compliments de Stéphane Mallarmé et un article enthousiaste d’Octave Mirbeau, mais il n’en vendit que onze. À Paris, il fit aussi la connaissance d’August Strindberg, qui devint son ami.

De retour à Tahiti, tout en continuant à peindre, il travailla durant quelque temps dans l’administration à Papeete, puis pour un journal satirique de la capitale, Les Guêpes. Pahura attendit un enfant de lui, qu’elle perdit. Sa grossesse et la mort de l’enfant sont évoquées dans plusieurs de ses toiles. Gauguin apprit aussi avec consternation la mort de sa fille Aline. Quelques années plus tard, son fils décédera également, sans que Gauguin en soit informé. Lorsqu’ils étaient enfants, il les avait tendrement peints l’un et l’autre dans leur sommeil.

En 1901, grâce à l’aide financière d’un autre marchand d’art qui convoitait ses œuvres, Ambroise Vollard, il s’installa aux Marquises. Situé à 1500 kilomètres de Tahiti, l’archipel est composé d’îles plus sauvages, au climat moins clément, fortement montagneuses et pratiquement dépourvues de plages. Il y fit construire un bungalow baptisé de façon provocante « La Maison du jouir » qui devint un lieu de sociabilité où l’on buvait, dansait les danses interdites et jouait de la musique. Gauguin y invitait souvent des jeunes filles. Mais sa santé fragile depuis plusieurs années se détériora. Peu de temps auparavant, il avait été victime d’une crise cardiaque. La blessure à la jambe dont il souffrait à la suite d’une rixe en Bretagne suppurait de plus en plus et la douleur l’obligeait à s’administrer de fortes doses de morphine. Il était par ailleurs en butte à l’hostilité de l’administration coloniale, qu’il accusait de corruption et de traiter très mal les Marquisiens. Il consacra ses derniers efforts à les défendre. Lorsqu’il mourut, il était sur le point de se rendre au tribunal de Papeete pour faire appel d’une condamnation pour diffamation d’un gendarme.

Son art a parfois été qualifié de barbare et sauvage. Il est entendu qu’il a introduit dans la peinture une série de nouveautés - simplification des formes, usage émotionnel et non réaliste des couleurs, liberté avec les règles de la perspective. Ces innovations le distinguent tant de ses contemporains « pointillistes » Signac et Seurat que de leurs prédécesseurs les Impressionnistes et influencèrent profondément beaucoup de ses successeurs : Vuillard, Bonnard, les Fauves et les Nabis, jusqu’à Matisse et Picasso. Mais on ne peut qu’être frappé, en lisant ses textes critiques et en regardant ses tableaux, par la connaissance profonde qu’il avait de la peinture classique et moderne et le degré auquel l’une et l’autre l’ont nourri. Plusieurs de ses tableaux tahitiens représentant des femmes nues allongées sont clairement inspirés par La Maja nue de Goya et l’Olympia de Manet. Et l’étagement des plans dans certaines scènes de paysages tropicaux fait penser aux grands tableaux de Vélasquez. Dans un entretien avec Eugène Tardieu longuement cité par Sue Prideaux, il décrit ainsi son art : « J’obtiens par des arrangements de lignes et de couleurs, avec le prétexte d’un sujet quelconque emprunté à la vie ou à la nature, des symphonies, des harmonies ne représentant absolument rien de réel au sens vulgaire du mot, n’exprimant directement aucune idée, mais qui doivent faire penser comme la musique fait penser, sans le secours des idées ou des images ». Et lorsque son interlocuteur lui fait remarquer à quel point c’est nouveau, il s’exclame : « Pas du tout ! Tous les grands peintres n’ont jamais fait autre chose ! »