Le romancier musicien

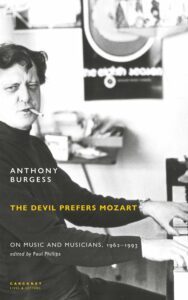

Publié en septembre 2024. Par Michel André.

L’auteur de L’Orange mécanique était autant musicien que romancier, sinon plus. Il composa pas moins de 250 œuvres musicales et ses écrits sur la musique sont d’une intelligence lumineuse.

Moitié sérieusement, moitié en plaisantant, Anthony Burgess a souvent déclaré qu’il préférait être considéré comme un musicien qui écrivait des romans plutôt qu’un romancier qui composait de la musique. Il ne manque pas d’écrivains jouant de la musique en amateurs et de compositeurs lettrés. Mais très rares sont les artistes pratiquant ces deux formes de création au même degré. Avec son compatriote anglais Paul Bowles, Burgess fut une de ces exceptions. Tout au long de sa vie, il composa quelque 250 œuvres musicales dans tous les genres : symphonies, concertos, opéras, musique de chambre. Il écrivit aussi beaucoup sur la musique. À côté d’une trentaine de romans (dont L’Orange mécanique, qui l’a fait connaître du grand public grâce à son adaptation à l’écran par Stanley Kubrick), il est l’auteur d’une abondante œuvre critique, sous la forme de biographies, d’essais et d’innombrables articles. Il était notoirement capable d’écrire sur n’importe quoi avec brio et originalité. Mais ses deux sujets de prédilection furent toujours la littérature et la musique.

En 2010, sous le titre A Clockwork Counterpoint, Paul Phillips publiait un ouvrage très documenté sur les rapports d’Anthony Burgess avec la musique. Tout en donnant des aperçus de sa vie, il y présentait et analysait ses œuvres musicales par ordre chronologique. Il vient à présent de faire paraître une très riche compilation des textes de l’écrivain sur le sujet. Certains sont inédits, la plupart ont été directement collectés dans les revues, magazines et journaux auxquels il collaborait, une partie d’entre eux avaient déjà été publiés dans deux recueils d’articles.

Ces textes sont regroupés en cinq sections thématiques. La troisième comprend des articles et des entretiens portant sur son travail de musicien. Elle est une des plus courtes et ce n’est pas fortuit : la plupart de ses œuvres n’ont jamais été jouées, celles qui l’ont été ne l’ont généralement été qu’une fois, et il n’a que peu eu l’occasion de s’exprimer à leur sujet. Son style musical n’est pas facile à caractériser. Il est très varié et change selon les œuvres, qui ont été écrites pour les instruments les plus divers et des formations parfois peu habituelles, comme des quatuors de guitares. Dans l’ensemble, Burgess est resté fidèle aux conventions de la musique tonale. Les musiciens qui l’ont le plus inspiré sont les compositeurs anglais de la fin du XIXe siècle et du début du XXe : William Walton, Edward Elgar, Gustav Holst, Frederick Delius, Ralph Vaughan Williams. Mais on perçoit aussi dans ses compositions l’influence d’Igor Stravinski et de Paul Hindemith, dont il partageait le goût pour les intervalles de quarte. De la musique d’opérette populaire, aussi, voire du jazz, à propos duquel il a pourtant eu des mots très durs. La littérature imprègne ses compositions musicales, auxquelles elle fournissait des thèmes et des arguments. Deux de ses œuvres les plus abouties sont un ballet sur la vie de Shakespeare et une adaptation pour l’opéra de l’Ulysse de James Joyce, deux génies qu’il admirait particulièrement et auxquels il a consacré de nombreuses pages. Réciproquement, certains de ses romans s’appuient sur des formes ou des œuvres musicales. L’Orange mécanique a la forme d’une sonate et la structure de La Symphonie Napoléon est censée reproduire celle de la symphonie N° 3 de Beethoven, dite « Eroica » (Héroïque), initialement dédiée à Bonaparte, avant qu’il ne devienne empereur.

Ses réflexions les plus riches et les plus stimulantes se trouvent dans les textes qu’il consacre aux autres compositeurs, aux interprètes, à la musique en général ainsi qu’à l’utilisation des instruments et leur histoire. Celle du piano, par exemple, et de la manière très différente dont les compositeurs ont exploité ses possibilités. « Chez Beethoven, observe-t-il, le piano a l’air de craquer et de souffrir sous le poids d’émotions trop tempétueuses pour que le bois et les cordes puissent les supporter. […] L’émotion […] enracinée dans le conflit moral est presque trop forte pour être exprimée physiquement. » Avec le passage du romantisme à l’impressionnisme (chez Debussy, par exemple), on change de registre : « Le piano a cessé d’être héroïque et le poète au clavier n’exprime pas son moi mais l’essence de la nature à l’extérieur de lui – l’eau, le brouillard, les fleurs, la tempête, la chaleur, le gel. » Ces observations sont à rapprocher d’une idée qu’il énonce à plusieurs reprises : avec Mozart, l’âge de la musique pure, vécue comme l’expérience commune d’une beauté impersonnelle produite par le simple rapport des sons, est terminé. Jusqu’à lui, la personnalité du compositeur était subordonnée à sa fonction artistique. À partir de Beethoven, il est tenu pour acquis que c’est la personnalité et l’ego du compositeur qui s’expriment dans les œuvres, au sens desquelles on ne peut accéder qu’en complétant l’expérience proprement musicale par des éléments biographiques, ou alors mythiques, littéraires ou programmatiques.

Ceci ne l’empêchait pas d’apprécier des compositeurs de toutes les époques. On trouve dans le livre de belles pages sur Mozart et Gluck. Il brosse un portrait coloré de Haendel, de l’homme autant que de l’artiste : « Il était de grande taille, enclin à la corpulence, très puissant d’apparence et de caractère changeant. [.. ] Son visage, souvent maussade et sévère, pouvait s’éclairer d’un sourire, comme le soleil lorsqu’il vient déchirer les nuages. Il était absolument sans malice et d’une scrupuleuse honnêteté : il disait ce qu’il pensait et payait toujours ses dettes. » Mais les romantiques et les contemporains ne sont pas absents. La présentation qu’il fait en une douzaine de pages de l’intrigue de L’Anneau du Nibelung de Richard Wagner est un petit chef-d’œuvre de clarté, d’esprit de synthèse, de pénétration et d’humour. Tout en racontant l’histoire avec la fantaisie que lui permettent son esprit factieux et son inventivité verbale, il y résume tout ce qu’il faut savoir de la technique musicale très particulière du compositeur et de ses puissants effets : « Il suffit d’écouter l’ouverture de L’Or du Rhin, où l’on entend le son de basse de la nature, à peine distinguable de la voix du fleuve éternel, pour être entraîné à penser que c’est cela la musique, et que Mozart, Haydn et même Beethoven n’étaient que des musiciens de salon. Une illusion bien sûr, mais puissante. Wagner était le plus dangereux des magiciens. » Son jugement sur les impressionnistes n’est pas moins éclairant : « On peut légitimement se demander si la musique est capable de décrire le monde extérieur. Après tout, elle ne consiste qu’en une succession de sons qui a sa propre logique indépendamment de la réalité. Mais que l’on donne à un morceau de musique un titre […] et nous ne demandons qu’à voir le monde extérieur avec nos oreilles. Ce que Debussy et Ravel dédaignaient de faire est d’exprimer des émotions. L’émotion, c’était germanique, romantique, un peu dangereux. » Dans le même ordre d’idées, on relèvera cette remarque au sujet d’Edward Elgar, qu’il chérissait : « Les Anglais sont un peuple doté d’humour et sont effrayés à l’idée d’exprimer leurs émotions, ce qui ne veut pas dire qu’ils sont incapables de passion. Dans les Variations Enigma, ce qui inspire Elgar, c’est la douce passion de l’amitié. » Sous la plume de Burgess, des considérations psychologiques de cette nature pouvaient s’accompagner de précisions de caractère technique. Il maîtrisait parfaitement les concepts et le vocabulaire de la musique (les gammes, les intervalles, les clés, les tonalités, les accords, les tempi) et dans certains textes on trouve même des portées commentées.

Il ne cachait pas son exaspération face au culte de la personnalité dont font l’objet les grands chefs d’orchestre et les interprètes vedettes. Si, des premiers, Toscanini est le seul qu’il disait considérer avec respect, ce n’est pas seulement parce qu’il accomplissait à la perfection le premier devoir d’un chef d’orchestre, qui est de transformer un corps hétérogène de musiciens en un unique instrument. C’est surtout en raison de la manière dont il s’effaçait devant le compositeur : « Lorsque vous écoutez des œuvres de Wagner ou de Beethoven dirigées par Toscanini, vous avez l’impression d’être aussi près qu’il est possible des intentions du compositeur. Suivez-le sur la partition, et vous serez impressionné par sa fidélité à ce qui est imprimé. Quand Toscanini vient saluer, c’est la musique que vous êtes supposé applaudir, non l’homme. » De la même façon, parmi les grands solistes, celui qu’il admirait le plus était son ami Yehudi Menuhin, « principalement pour son humilité, non seulement devant les mystères du violon, mais devant la musique qu’il joue ». Le succès venu avec la notoriété, les droits d’auteur substantiels qu’il tirait de ses romans ainsi que de ses activités de scénariste pour le cinéma et d’homme de théâtre firent de Burgess un homme très riche. Pour échapper aux impôts élevés que lui valaient ses plantureux revenus, il finit par s’exiler à Monaco où, comme son compatriote Graham Greene, il passa la dernière partie de sa vie. Mais avant cela, il avait eu une existence agitée et difficile : une enfance solitaire dans un milieu modeste (son père jouait du piano dans les bars, après la mort de sa mère il se remaria avec une femme analphabète et grossière que Burgess détestait) ; une jeunesse chaotique marquée par un service militaire sous le signe de l’indiscipline et un travail de professeur au bout du monde (en Malaisie et à Brunei) ; les nombreuses liaisons et l’alcoolisme de sa première femme ; des relations compliquées avec le petit garçon qu’il eut avec sa deuxième femme avant de l’épouser, largement imputables à son manque de patience avec les enfants ; des problèmes de santé récurrents dus à son propre alcoolisme et un tabagisme effréné. À aucun moment, toutefois, même dans les circonstances les plus difficiles, il ne cessa d’écrire et de composer. Dans un entretien accordé à la fin de sa vie, il affirme avoir tiré plus de satisfaction de la seconde activité que de la première. Dans la bouche d’un homme plein d’imagination fortement enclin à mélanger vérité et invention – ce qu’il a raconté dans ses deux volumes d’autobiographie est à prendre avec précaution –, le propos peut laisser sceptique. Mais il n’est pas exclu qu’il ait dit vrai. Coucher des notes sur le papier était pour lui un soulagement après de longues journées passées devant la machine à écrire. Polyglotte et amoureux du langage et des langues, il était constamment engagé, pour reprendre sa formule, dans une lutte avec les mots, leur syntaxe, leur rythme et leur sens. Composer lui semblait par comparaison reposant et une source de gratification immédiate. Dans son esprit, ces deux passions restèrent toujours liées. Il est mort en 1993 d’un cancer du poumon à l’âge de 76 ans. Ainsi que le rappelle Paul Phillips dans le beau livre qu’il lui a consacré, sur sa tombe il avait demandé que soit gravé, en dessous de son nom et de ses dates de naissance et de mort, deux fois, en capitales, les lettres « ABBA ». En hébreu et en araméen, elles forment le mot « père », prononcé deux fois de suite par Jésus-Christ sur la croix dans une invocation célèbre. (Burgess resta toute sa vie fortement marqué par le catholicisme.) Mais on peut y lire aussi, à l’endroit et à l’envers, les initiales de son nom de plume (son véritable prénom était John), le schéma des deux premières strophes d’un sonnet tel qu’il a été fixé par Pétrarque et est notamment utilisé par John Keats (évoqué dans un roman de Burgess ayant pour titre cette double formule) et la succession des notes de musique « la, si, si, la » dans la notation anglaise, qu’il utilisait parfois en guise de signature.