Walter Lippmann, la presse et la démocratie

Publié en octobre 2025. Par Michel André.

Comment la démocratie peut-elle survivre au changement ? Cette question très actuelle, le journaliste américain Walter Lippmann n’a cessé de la poser, depuis la Première Guerre mondiale jusqu’à celle du Vietnam. On lui doit la popularisation de l’expression « guerre froide » et du mot « stéréotype ».

Durant plusieurs décennies, Walter Lippmann fut le commentateur politique le plus influent des États-Unis. Au pic de sa carrière, qui va de la Première Guerre mondiale à la guerre du Vietnam, ses chroniques « Today and Tomorrow » du New York Herald Tribune – il en écrivit quelque 4 000 – étaient reproduites dans plus de 200 journaux et atteignaient un public de 8 à 10 millions de lecteurs. Il est l’auteur d’une vingtaine de livres dont plusieurs – Public Opinion, Le Public fantôme, La Cité libre – sont devenus des classiques de la réflexion sur la démocratie, le libéralisme, l’opinion publique, le journalisme, la technocratie, les élites et le rôle des experts dans les affaires publiques. C’est à lui que l’on doit la popularisation de l’expression « guerre froide » et l’introduction dans la langue du mot « stéréotype » dans le sens où il est employé aujourd’hui.

Ayant côtoyé tous les présidents des États-Unis de Woodrow Wilson à Richard Nixon, il se montra souvent sévère à l’égard de leur politique, critiquant le New Deal de F. D. Roosevelt après avoir soutenu l’initiative à ses débuts, attaquant la « doctrine Truman » d’opposition agressive à l’Union soviétique et au communisme dans le monde et, à la fin de sa vie, condamnant avec vigueur l’engagement des troupes américaines au Vietnam voulu par Lyndon Johnson. Bien que familier des grands textes de philosophie et de science politique (il admirait particulièrement Tocqueville), ce n’était pas un théoricien. Il n’était ni dogmatique, ni doctrinaire. Sur bien des points, son opinion a changé en fonction des circonstances et des controverses du moment, et il lui est arrivé de commettre des erreurs de jugement. Mais en raison de la qualité de ses analyses et de la clarté de son style, ce qu’il écrivait a contribué à façonner le débat sur les grandes questions politiques aux États-Unis. L’impact de ses idées, sa productivité impressionnante, sa grande notoriété et sa forte personnalité n’ont cessé de fasciner. Plusieurs livres lui ont été consacrés, dont un, par Craufurd D.Goodwin, sur ses vues en économie et une volumineuse biographie, par Ronald Steel, qui fait une large place à sa vie privée. Sous-titré « une biographie intellectuelle », le récent ouvrage de Tom Arnold-Forster se présente comme un exposé méthodique très complet de ses idées.

Avant de rallier le New York Herald Tribune, Lippmann avait co-fondé l’hebdomadaire progressiste The New Republic et travaillé dix ans pour le New York World, le journal fondé par Joseph Pulitzer qui servait de porte-parole au Parti démocrate. Après avoir quitté le New York Herald Tribune, il publia régulièrement ses chroniques dans Newsweek et le Washington Post. Le journalisme répondait chez lui à une vocation profonde. La presse, pensait-il, a la responsabilité politique d’informer le public pour aider la démocratie à fonctionner.

Lippmann, dont les idées étaient au départ sociales-libérales, fut très influencé dans sa jeunesse par la lecture d’un ouvrage qui resta déterminant pour lui, The Great Society, publié en 1914 par Graham Wallas, universitaire anglais membre de la Fabian Society. Dans ce livre, rappelle Arnold-Forster, Wallas s’interroge sur les conditions de fonctionnement de la société moderne « vaste, complexe, fragmentée et inédite [produite par] l’industrialisation, l’urbanisation […], les communications de masse […] et la division du travail ». Comment, dans un environnement de ce type, un gouvernement démocratique comme celui dont se sont dotés les États-Unis peut-il fonctionner ? Lippmann resta préoccupé toute sa vie par cette question. Dans son ouvrage le plus connu, Public Opinion, s’appuyant sur les idées du psychologue William James, qu’il avait connu étant étudiant, à l’aide de notions comme celles de « stéréotypes » et de « pseudo-environnement », il s’emploie à décrire et analyser la façon dont l’opinion publique se forme à partir de l’expérience personnelle des individus et des informations diffusées par la presse et les médias. Parce qu’il y évoque le phénomène de « fabrication du consentement », il a été accusé, notamment par des critiques de gauche comme Noam Chomsky et Edward Herman, d’avoir théorisé et promu la propagande à la manière du pionnier des relations publiques Edward Bernays. Et parce qu’il s’interroge sur le rôle des experts dans la formation d’une opinion publique éclairée, on l’a présenté comme un apologiste de la technocratie. Mais ses vues ne sont pas celles-là. L’expression « fabrication du consentement » a chez lui un sens fondamentalement descriptif. Et si, contrairement au philosophe John Dewey, il ne pense pas que les citoyens puissent tous devenir des experts, dans son esprit, les experts, indispensables dans un monde complexe, doivent rester sous le contrôle de la société par l’intermédiaire du débat public.

De 1931 à 1946, quasiment deux tiers des articles de Lippmann furent consacrés aux questions économiques. Avant même le lancement du New Deal par Roosevelt, il avait eu des conversations prolongées avec John Maynard Keynes. À l’instar de ce dernier, il considérait le chômage de masse et ses conséquences sociales comme le pire des problèmes économiques et recommandait pour le résoudre des politiques actives de création d’emplois pouvant impliquer un déséquilibre temporaire du budget. Mais certaines des politiques du New Deal, notamment les politiques redistributives relevant de la simple assistance économique, lui semblaient dangereusement pencher vers le socialisme et le collectivisme. Avec le temps, tout en demeurant keynésien, il fit davantage de place dans sa vision de l’économie aux idées libérales de Friedrich Hayek, avec lequel il correspondit abondamment.

Son nom est associé au colloque organisé à Paris en 1938 (le colloque Walter Lippmann), généralement considéré comme ayant donné naissance au néolibéralisme. Beaucoup de malentendus existent à ce sujet, liés au sens même de ce mot. Derrière une hostilité commune au totalitarisme et à l’économie planifiée, les participants à cette rencontre représentaient des sensibilités différentes, en opposition les unes aux autres sur certains points. Le néolibéralisme tel que l’entendait Lippmann, libéralisme « régénéré » qui se voulait simplement un retour à l’inspiration initiale de cette doctrine, est très éloigné à la fois de l’ordolibéralisme allemand, très présent au colloque, et des thèses radicales de l’école autrichienne (Hayek, von Mises) ou de celles défendues plus tard par l’école monétariste de Chicago.

Dans l’ensemble, les idées politiques de Lippmann évoluèrent de plus en plus nettement vers le libéral-conservatisme. Ceci ne le prémunit pas contre les critiques de conservateurs bon teint comme le fondateur de la National Review William Buckley, qui se méfiaient du libéralisme politique. En politique étrangère, il fut selon les circonstances internationaliste, réaliste, interventionniste et non-interventionniste. Avocat fervent de l’entrée en guerre des États-Unis en 1917, il contribua à la confection du plan de Woodrow Wilson en 14 points pour la construction d’un nouvel ordre international après la cessation des hostilités. Durant la Seconde Guerre mondiale, il milita pour la mobilisation des forces économiques du pays dans un esprit keynésien. Son soutien résolu à la lutte contre le Japon le conduisit à appuyer l’idée de l’internement des ressortissants japonais vivant aux États-Unis et des Américains d’origine japonaise, considérés comme des « ennemis intérieurs ».

À l’issue du conflit, durant les premières années de la guerre froide, il s’opposa à la doctrine de « l’endiguement » du communisme russe proposée par George Kennan, qu’il jugeait irréaliste et dangereuse. Pourtant, souligne Arnold-Forster, Lippmann et Kennan n’étaient pas si éloignés que cela l’un de l’autre : « [Tous deux] considéraient la politique étrangère des États-Unis comme importante pour la civilisation et l’histoire mondiale. Kennan convenait avec Lippmann que la politique de l’endiguement telle que la pratiquait Truman comportait un risque d’erreur stratégique et d’excès. » Ce qui les séparait était leur point de vue sur l’origine de la menace soviétique. Kennan y voyait un produit de l’idéologie et de la psychologie communiste, Lippmann une nouvelle manifestation de l’impérialisme russe tel qu’il s’est constamment manifesté dans l’Histoire. Lippmann considérait les États-Unis comme un empire qui n’en portait pas le nom. Mais il n’estimait pas opportun de mener une politique impérialiste à l’échelle de la terre entière. Pour cette raison, et parce qu’il considérait la guerre du Vietnam impossible à gagner et nuisible à l’image du pays, il s’opposa de toutes ses forces à celle-ci, ce qui lui valut de tomber en disgrâce auprès de Lyndon Johnson. Fatigué par ce combat et découragé, il cessa de publier sa chronique régulière en 1967.

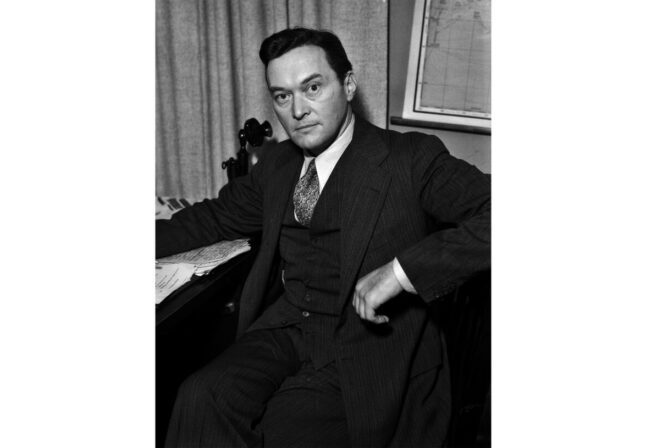

Il n’avait pas l’allure d’un intellectuel. Solidement bâti, sportif, doté d’un visage dur aux traits décidés et volontaires, il impressionnait les hommes et attirait les femmes par sa présence physique. Habillé de costumes de la meilleure coupe, s’exprimant avec une grande aisance en public, capable de réparties brillantes, il menait une vie sociale intense, cultivant avec plaisir ses rapports avec les figures connues des mondes politique, économique, intellectuel et judiciaire : un de ses amis de jeunesse fut le célèbre juge de la Cour suprême Oliver Wendell Holmes. On a pourtant gardé aussi de lui l’image d’un homme assez froid, réservé jusqu’au secret, peu doué pour l’introspection en dépit de son intérêt pour la psychologie, et guère enclin à parler de lui-même : un projet de Mémoires qu’il envisagea de rédiger à la fin de sa vie tomba rapidement à l’eau. Perspicace quand il s’agissait de déchiffrer le comportement des individus en société, il ne se préoccupait guère de se comprendre lui-même.

Dans sa biographie, Ronald Steel met en lumière deux aspects de sa personne sur lesquels il peinait à s’exprimer. Le premier est sa judéité, qu’il avait décidé d’ignorer, voire de nier. Partisan d’une assimilation complète des juifs américains dans le modèle social anglo-saxon, tout en condamnant publiquement l’idée de plafonner le nombre d’étudiants juifs à Harvard, où ils étaient nombreux, ainsi que l’utilisation de tests d’admission basés sur des critères autres que les connaissances, il encourageait l’idée d’y diluer la présence de minorités présentant des caractéristiques culturelles particulières. Et il ne se montra guère favorable à l’idée d’accueillir aux États-Unis les juifs fuyant le régime nazi dont, dans un premier temps, il sous-estima étonnamment le danger.

Le second aspect est sa vie sentimentale. Au bout de vingt ans d’un mariage peu satisfaisant, tant lui et son épouse partageaient peu d’intérêts, il tomba amoureux de la femme de son meilleur ami, le rédacteur en chef de la revue Foreign Affairs Hamilton Fish Armstrong. Cette passion était réciproque et, après un divorce dans des conditions très généreuses pour l’ex-épouse, Lippmann et Helen Armstrong se marièrent. Dans une société très tolérante envers l’adultère mais réprouvant le divorce, l’affaire fit scandale. Surtout, Armstrong ne pardonna jamais à Lippmann, au point d’interdire que son nom soit mentionné dans Foreign Affairs. Avec le temps, Helen se révéla une femme au caractère parfois très difficile. Mais elle lui était totalement dévouée, et la force de ses sentiments pour elle l’aida à surmonter la tentation de se réfugier stoïquement dans la vie de l’esprit qui s’était emparée de lui avec la détérioration de son premier mariage.

Sous la surface de détachement ironique qu’il offrait aux regards, Walter Lippmann était souvent agité par de puissantes émotions. Son approche de la politique et des questions de société n’avait rien d’intellectualiste, elle était nourrie d’expériences réelles. Combinée avec la langue simple et de belle qualité littéraire dont il usait pour exposer ses idées, elle fait la richesse et l’attrait de ses articles et de ses livres et explique qu’on les lise encore aujourd’hui.