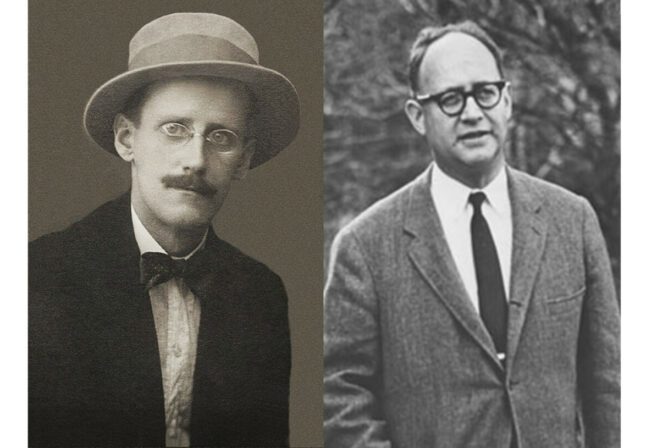

Il a capturé l’âme de James Joyce

Publié en juillet 2025. Par Michel André.

Anthony Burgess y voyait « la plus grande biographie littéraire du XXe siècle ». Le James Joyce de Richard Ellmann est un chef-d’œuvre du genre. Un biographe explore la personnalité d’Ellmann et les moyens de sa réussite.

Lorsque la seconde édition du James Joyce de Richard Ellmann parut en 1982, vingt-trois ans après la première, Anthony Burgess salua l’ouvrage comme « la plus grande biographie littéraire du XXe siècle ». Considéré comme un chef-d’œuvre du genre, ce livre est un modèle et une source d’inspiration pour tous ceux qui entreprennent de raconter la vie d’un écrivain. Depuis sa publication, on a vu la bibliographie sur Joyce enfler dans des proportions spectaculaires. À côté d’innombrables articles et de deux nouvelles biographies complètes, par Peter Costello et Gordon Bowker, on peut à présent lire la biographie de sa femme Nora par Brenda Maddox, et, par Carol Shloss, celle de sa fille Lucia, dont la carrière de danseuse fut interrompue par la schizophrénie. On mentionnera aussi un ouvrage sur les années qu’il a passées à Trieste par John McCourt, et un autre sur l’amitié qu’il y a nouée avec l’écrivain italien Italo Svevo par Stanley Price. Même lorsqu’ils sont en désaccord avec lui sur un point ou un autre, les auteurs de ces livres reconnaissent leur dette envers Richard Ellmann et le travail immense qu’il a accompli. Mieux que n’importe qui, il est parvenu à capturer l’âme de Joyce et à en donner une image vivante et convaincante. À quoi tient sa réussite ? Lui-même auteur de deux biographies, de Kingsley Amis et Saul Bellow, Zachary Leader s’est efforcé de le comprendre et de l’expliquer.

Pour une part, le succès d’Ellmann tient aux conditions dans lesquelles il a pu opérer. Au moment où il a entamé ses recherches sur Joyce, celui-ci était mort : travaillant sous le regard de l’écrivain, son premier biographe, Herbert Gorman, n’avait réussi à produire qu’un ouvrage très lacunaire et exagérément flatteur. Mais beaucoup de témoins de sa vie étaient encore vivants, à commencer par son frère Stanislaus, son fils Giorgio, Harriet Weaver, l’activiste et mécène anglaise qui le soutint financièrement toute sa vie, Sylvia Beach, qui publia la première édition d’Ulysse en anglais à Paris, Stuart Gilbert et Valery Larbaud, qui traduisirent l’ouvrage en français, ainsi que plusieurs de ses amis de jeunesse à Dublin dont il s’est inspiré pour créer les personnages de ses romans. Ellmann s’arrangea pour faire leur connaissance. Parce qu’il avait le don de conquérir et conserver la confiance des personnes qu’il rencontrait, il parvint à leur soutirer une grande quantité d’informations.

Aux yeux de Zachary Leader, la qualité de la biographie d’Ellmann tient largement à la personnalité de son auteur. Pour cette raison, il consacre la première moitié de son livre à l’histoire de sa vie. Il ne s’agit pas d’une vraie biographie du biographe. Le récit détaillé s’arrête peu après la réception de la première édition de son livre. Leader ne fait que survoler les trente dernières années de l’existence d’Ellmann et ne dit par exemple presque rien de sa biographie d’Oscar Wilde, publiée l’année de sa mort, aussi volumineuse que celle de Joyce et très bien accueillie.

Richard Ellmann est né dans une petite ville du Michigan en 1918, dans une famille juive originaire de Roumanie du côté de son père, d’Ukraine dans le cas de sa mère. Il était le second de leurs trois fils. Erwin, l’aîné, était un garçon particulièrement brillant qu’il n’a cessé d’admirer et qui a exercé sur lui une grande influence. Richard se distinguait par son intelligence, son affabilité, son caractère prudent et la délicatesse de sa sensibilité. Il n’en cultivait pas moins une sorte d’humour sardonique et pouvait se montrer indépendant et, à sa manière douce, rebelle. Ses parents nourrissaient de grandes ambitions pour leurs enfants. Il ne les déçut pas sur ce plan en réussissant brillamment des études de lettres et en accomplissant une carrière universitaire remarquable. Mais ils étaient très attachés à la tradition juive, surtout son père. Très rapidement, il se détacha de celle-ci. Lorsqu’après deux liaisons amoureuses restées sans suites il décida d’épouser Mary Donoghue, une Irlandaise de famille catholique, de surcroît non croyante, il savait qu’ils allaient s’opposer à cette union. Résolu à ne pas se laisser dissuader, pour éviter une confrontation pénible, il les avertit par lettre qu’il partait se marier à Paris. Mary était une femme très intelligente et une forte personnalité. Zachary Leader souligne le rôle décisif qu’elle joua dans la vie d’Ellmann, en l’aidant dans son travail et en assumant seule les responsabilités liées à la vie de leur famille de trois enfants durant les longs séjours qu’il fit en Europe pour mener ses recherches.

Durant la guerre, exempté de service dans une unité combattante en raison de sa mauvaise vue, il fut affecté à l’Office de Coordination de l’Information, qui devint l’OSS puis la CIA. Il y développa ses capacités d’analyse et de classement de grandes masses de documents. Après une thèse de doctorat défendue à Yale, qui prit la forme d’une biographie du poète irlandais William Butler Yeats, il enseigna quelque temps à Harvard avant d’accepter un poste à l’université Northwestern, dans l’Illinois. Il y resta dix-sept ans, parce qu’il aimait l’établissement et sa communauté de professeurs. Durant toute sa carrière, il fut couvert d’honneurs et ne cessa de bénéficier de bourses de recherche et d’années sabbatiques. Mais sa vie ne fut pas exempte de malheurs. En 1969, Mary fut frappée d’une hémorragie cérébrale qui la laissa à moitié paralysée. Ellmann décida néanmoins de déménager à Oxford, où il avait accepté un poste, notamment pour qu’elle puisse bénéficier des services de la médecine publique anglaise. Lui-même mourut à l’âge de 69 ans d’une sclérose latérale amyotrophique.

Ainsi que le montre Leader, les grandes capacités de travail d’Ellmann, sa ténacité, ses talents incomparables de détective littéraire, son sens de la diplomatie et son habileté à obtenir de ses interlocuteurs ce qu’il voulait d’eux sans jamais froisser ou heurter personne expliquent largement la qualité de sa biographie de Joyce. Tout en éprouvant pour lui une énorme admiration, il portait sur l’écrivain un jugement objectif et honnête et n’était pas aveugle à ses flagrants défauts. Joyce était de fait un homme férocement égocentrique qui absorbait toutes les énergies de son entourage pour les mettre au service de son œuvre. Il était jaloux et possessif, et s’il a vécu longtemps dans une extrême misère, c’est largement de sa faute, parce qu’il était imprévoyant et flambeur : bien que posant en martyr et en victime, jamais il n’a manqué d’amis ni de protecteurs.

À plusieurs égards, Ellmann se sentait proche de lui. « En tout ce qu’il entreprenait, écrit-il en conclusion de sa biographie, ses deux passions profondes – sa famille et ses écrits – gardaient leur place. Elles ne fléchirent jamais. La profondeur de la première donna à son œuvre son caractère de sympathie et d’humanité. L’intensité de la seconde haussa sa vie jusqu’à la dignité et une consécration suprême. » Ces lignes pourraient tout aussi bien s’appliquer à Ellmann lui-même. Bien qu’il ait coupé avec ses origines, la grande estime dans laquelle Joyce tenait le peuple juif, auquel il comparait le peuple irlandais, ne pouvait d’autre part le laisser insensible.

Ainsi qu’il l’a raconté à plusieurs reprises, ce qui l’a décidé à s’attaquer à la rédaction d’une biographie de Joyce est la découverte d’une collection de 900 pièces relatives à l’écrivain – des éditions originales de ses livres, de la littérature critique à son sujet, mais aussi quelques manuscrits – détenue par un juriste nommé James Fuller Spoerri, qui eut l’idée de la lui montrer. Un autre moment fort dans l’histoire du livre pointé par Zachary Leader est, peu après le décès de Stanislaus Joyce, la rencontre d’Ellmann avec sa veuve Nelly, qui lui donna accès à une impressionnante quantité de documents, dont 130 lettres de Joyce à son frère. Il les exploita à l’insu du fils de Stanislaus, Stephen, dont il craignait qu’il se les approprie, les disperse ou les vende. Généreux avec ses collègues, ses confrères et ses étudiants, Ellmann pouvait se montrer très méfiant envers ses concurrents et, lorsqu’il sentait que la priorité pouvait lui être volée, protégeait soigneusement les documents inédits sur lesquels il était parvenu à mettre la main.

« Ulysse, souligne Zachary Leader, est au cœur de l’image qu’Ellmann a de Joyce comme personne et comme artiste, le lieu où son caractère se révèle le mieux. » Un bonne partie de ses efforts furent donc consacrés à retracer l’origine des grands thèmes et du contenu de cette œuvre foisonnante. En suivant la structure de l’Odyssée d’Homère, le roman raconte une journée d’un habitant de Dublin, le juif Leopold Bloom, qui déambule dans les rues de la ville, profitant des plaisirs de la vie d’un homme ordinaire, méditant sur le sens de l’existence, observant les femmes avec concupiscence et préoccupé par les infidélités de la sienne. L’histoire est divisée en 18 épisodes chacun caractérisé par un thème et un style particulier. Elle s’achève par le retour de Bloom chez lui accompagné par le jeune poète Stephen Dedalus, raconté sous la forme d’une parodie du catéchisme catholique, suivi du célèbre monologue nocturne de sa femme Molly, composé de huit longues phrases sans ponctuation. Ellmann décrit étape par étape la genèse d’Ulysse, analyse en détail certains des épisodes les plus fameux et raconte l’histoire mouvementée de la publication du livre, marquée notamment par la censure dont il a longtemps fait l’objet aux États-Unis en raison des descriptions qu’on y trouve des fonctions corporelles et de la sexualité. Dans la seconde édition de sa biographie, il évoquera plus franchement que dans la première la crudité de langage dont Joyce et Nora pouvaient faire preuve sur ce plan dans certaines de leurs lettres. Tout au long de son récit, c’est avec une finesse psychologique de grand romancier qu’il dépeint la vision du monde de Joyce et son caractère : son aversion à l’égard de l’Église catholique, sa passion pour Shakespeare et l’opéra, ses excès de boisson, sa tendance au voyeurisme, ses obsessions pour plusieurs jeunes femmes, son angoisse face à la perte progressive de sa vue et la souffrance occasionnée par les multiples opérations aux yeux qu’il a dû subir, ses sentiments ambivalents à l’égard de l’Irlande qui le conduisirent à vivre en exil à Rome, Trieste, Paris et Zurich.

Au moment où Ellmann a entamé sa carrière, les études littéraires étaient dominées par l’école de la « nouvelle critique ». Refusant d’expliquer les grandes œuvres, comme on le faisait avant eux, en les situant dans l’histoire de la littérature et en les rapprochant des circonstances de la vie de leur auteur, ses représentants considèrent les textes comme des ensembles fermés et autonomes dont le sens n’est pas à chercher en dehors d’eux. Bien qu’il ait baigné dans l’atmosphère intellectuelle de ce mouvement, Ellmann a toujours conservé ses distances par rapport à lui, comme d’ailleurs à l’égard d’autres variétés de théorie littéraire qui commencèrent à fleurir durant ses dernières années d’enseignement. Son approche des œuvres est toujours restée résolument biographique, dans le sens traditionnel du mot : jamais il n’a fait appel de façon massive à des explications de caractère psychanalytique.

On accuse parfois les biographes de mettre en œuvre une conception réductrice des œuvres littéraires qui explique leur contenu par les seuls faits de la vie de l’écrivain, sans tenir compte du travail de leur imagination. C’est un reproche qu’on ne peut légitimement adresser à Ellmann. Certes, avec une ardeur, un zèle, une persévérance et une astuce qui font l’admiration de Zachary Leader, il s’est employé à traquer dans les rues de Dublin et les souvenirs des contemporains de Joyce la myriade de menus incidents qui ont fait leur chemin jusque dans ses livres. Mais c’était pour mieux mettre en lumière la complexité et la subtilité des rapports qui s’établissaient chez lui entre la vie, la mémoire et l’imagination. « La vie d’un artiste, écrivait Ellmann, et particulièrement celle de Joyce, diffère des vies ordinaires en ce que les événements y deviennent des sources d’art, dans le moment même où ils s’imposent à l’attention. Au lieu de laisser chaque journée, poussée par la suivante, tomber dans un souvenir imprécis, il remodèle les expériences qui l’ont modelé lui-même. » Tout, dans la vie de Joyce, était susceptible, après transformation, de nourrir l’œuvre en gestation, raison pour laquelle il notait de façon compulsive les propos qui le frappaient. Et lorsque la mémoire se révélait impuissante à restituer les impressions et les sensations qu’il voulait exprimer, il n’hésitait pas à procéder à une reconstitution : un jour, Nora l’accusa de la pousser dans les bras d’autres hommes pour éprouver à nouveau les affres de la jalousie. Ellmann, s’émerveille Leader, reconstitue ce jeu complexe avec précision et subtilité dans une langue dont l’élégance a fait qualifier son livre de « triomphe du style, de la clarté, de l’éloquence et de la lisibilité ».

Un attrait supplémentaire de sa biographie est la quantité d’extraits de textes de Joyce et de son abondante correspondance qu’il cite. N’hésitant pas à proposer des interprétations et des hypothèses explicatives incomplètement soutenues par les documents, il entendait offrir à ses lecteurs le moyen d’en évaluer la solidité en les confrontant avec les sources qu’il avait utilisées. Mutatis mutandis, Zachary Leader procède de même en citant lui-même à de nombreuses reprises tout au long de sa propre enquête minutieuse des lettres d’Ellmann. Elles n’ont naturellement pas l’éclat de celles de Joyce, mais elles aident à comprendre comment son meilleur biographe a réussi à entrer aussi profondément dans son esprit exceptionnel.