Francis Crick, un génie à double détente

Publié en décembre 2025. Par Michel André.

Non ! il n’a pas volé son travail à Rosalind Franklin. Le codécouvreur de la structure de l’ADN était un formidable chercheur. Son prix Nobel en poche, il a poursuivi son œuvre, mais dans un autre but : comprendre le fonctionnement du cerveau. Une carrière facilitée par une liberté d’action que les scientifiques d’aujourd’hui auraient de bonnes raisons de lui envier.

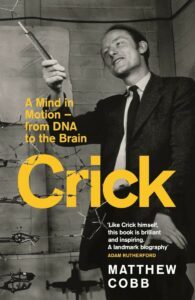

Le nom de Francis Crick est associé avec celui de son cadet James Watson, récemment décédé, à l’identification, en 1953, de la structure de l’ADN, la molécule qui contient l’information génétique utilisée par les organismes vivants pour se développer, fonctionner et se reproduire. Cette découverte fondamentale, qui a valu à ses auteurs et à leur collègue Maurice Wilkins le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1962, ne représente pourtant qu’une partie de la contribution du chercheur anglais aux sciences du vivant. Dans les années qui suivirent, Crick joua un rôle central dans les progrès de la biologie moléculaire qui découlèrent de leur exploit. Au cours d’une seconde carrière, aux États-Unis, il contribua par une série d’intuitions, de méthodes et de travaux à l’essor des neurosciences. Qu’est-ce qui lui a permis de se distinguer à ce point dans deux domaines différents ? Cette question court tout au long de la remarquable biographie que vient de lui consacrer Matthew Cobb. Tout en étant très précis et complet sur le plan scientifique, le livre, qui évoque largement la vie privée de Crick, met en lumière les liens entre sa personnalité et sa créativité.

Né dans une famille de classe moyenne provinciale dans l’Angleterre du début du siècle dernier, enfant à l’évidence intelligent mais, de son propre aveu, « moyennement brillant », Crick entreprit sans enthousiasme des études de physique. L’éclatement de la Seconde Guerre mondiale vint interrompre le doctorat qu’il préparait sur un sujet qu’il qualifiera plus tard comme « le plus ennuyeux qu’on puisse imaginer ». Nommé au laboratoire de recherche de la force navale de Teddington, dans la banlieue de Londres, pour y développer des systèmes de contrôle des mines, il y fit la rencontre du mathématicien, logicien et philosophe d’origine autrichienne Georg Kreisel. Avec cet homme doté d’un intellect puissant, ancien étudiant de Wittgenstein à Cambridge, il pouvait parler de tout. Sous le feu de ses critiques et de ses objections, il apprit à organiser ses idées. Personnage étrange qui, dans une lettre à la philosophe et romancière Iris Murdoch, avoue n’être intéressé que par l’argent, le sexe et les mathématiques, Kreisel ne sortit jamais de la vie de Crick, avec qui il entretint durant des décennies une abondante correspondance. Ses lettres interminables mêlaient considérations philosophiques et scientifiques, ragots, propos graveleux et aperçus très crus d’une vie sentimentale débridée.

À l’issue de la guerre, après avoir songé à travailler dans l’industrie ou comme journaliste scientifique, Crick décida de revenir à la vie de chercheur. La lecture de l’ouvrage d’Erwin Schrödinger Qu’est-ce que la vie ? et celle d’un article du chimiste américain Linus Pauling dans lequel il décrit la technique de diffraction des rayons X à l’étude des molécules biologiques le convainquirent de se tourner vers les sciences du vivant. Les sujets qui l’attiraient, sur lesquels il aimait particulièrement discuter, étaient les problèmes situés à la frontière du vivant et du non-vivant ainsi que ceux liés au fonctionnement du cerveau. Les uns et les autres semblaient insolubles et donnaient parfois lieu à des explications irrationnelles qu’il jugeait inacceptables : toute sa vie, Crick fut un matérialiste convaincu, « agnostique inclinant vers l’athéisme », disait-il, et hostile à la religion.

Après une formation accélérée en biologie, il rejoignit en 1949 une nouvelle unité du Medical Research Council (MRC) créée pour l’étude de la structure moléculaire des systèmes biologiques au laboratoire Cavendish de physique de Cambridge dirigé par Sir Lawrence Bragg. Elle était placée sous la houlette du cristallographe d’origine autrichienne Max Perutz, qui allait devenir un de ses meilleurs amis. Crick y étudiait la structure des protéines. Lorsque le chimiste américain du Caltech Linus Pauling proposa, pour la structure de plusieurs protéines, des modèles différents de ceux de Bragg et son équipe en montrant que ces derniers étaient incorrects, ce fut une humiliation pour les chercheurs de Cambridge, mais pour Crick une illumination. Audacieusement, Pauling avait en effet pris le parti d’ignorer certaines données des images de cristallographie qui ne lui semblaient pas pertinentes, pour construire en s’appuyant sur ses connaissances en chimie et son intuition un modèle destiné à être testé dans un second temps. Cette approche correspondait parfaitement à la tournure d’esprit de Crick, enclin depuis toujours à s’appuyer avant tout sur la logique et l’imagination. Il l’adopta immédiatement et l’appliqua tout au long de sa carrière sous le nom de « don’t worry method », toute la question étant bien sûr de distinguer à bon escient entre les données significatives et celles que l’on peut négliger.

Watson et Crick l’ont toujours affirmé : s’ils n’avaient pas identifié la structure de l’ADN, quelqu’un d’autre l’aurait bientôt fait – les idées étaient dans l’air. Pas plus que son aîné, le jeune Américain ne travaillait sur l’ADN. Ses recherches portaient sur la structure des virus. Lorsqu’ils apprirent qu’une autre équipe du MRC basée au King’s College de Londres, dirigée par Maurice Wilkins et comprenant notamment Rosalind Franklin, envisageait une structure hélicoïdale pour l’ADN, Watson et Crick décidèrent de se pencher ensemble sur la question. Watson proposa un modèle qui se révéla erroné, et ils passèrent tous les deux à autre chose. Quand parvint au laboratoire le manuscrit d’un article de Linus Pauling (à nouveau lui) qui présentait un modèle de structure également incorrect, comprenant qu’il allait rapidement réaliser son erreur et risquait de trouver le bon modèle, Bragg, bien qu’en froid avec Crick qu’il trouvait arrogant, sans avertir l’équipe de Kings’s College, autorisa les deux chercheurs à reprendre leurs travaux ainsi qu’ils le lui demandaient. Au bout de cinq semaines de labeur acharné, ils produisirent le modèle qui s’avéra être le bon : une double hélice composée de deux brins de sucres et de phosphates réunis par quatre bases s’appariant deux par deux.

Matthew Cobb tord le cou à la légende selon laquelle Watson et Crick auraient volé à Rosalind Franklin des données, notamment celles fournies par une photo obtenue par cristallographie par diffraction de rayons X, la privant ainsi de l’honneur de la découverte : les résultats obtenus par elle et Wilkins étaient connus à Cambridge, Rosalind Franklin savait que Watson et Crick en avaient connaissance et, au moment où ils ont effectué leur découverte, elle ne travaillait plus sur la structure de l’ADN. Il reste que les deux hommes ne se sont pas conduits correctement avec elle : ils auraient dû lui demander l’autorisation d’utiliser ses données, ce qu’ils n’ont pas fait. Cela n’empêcha pas Franklin de développer des liens d’amitié avec eux, plus particulièrement avec Crick, avec lequel elle collabora intensivement par la suite.

Dans son livre de souvenirs intitulé La Double Hélice, paru en 1968, Watson donne de Franklin une image peu flatteuse, en lui prêtant un mauvais caractère et en minimisant ses compétences scientifiques. Il revint plus tard sur ce jugement, en reconnaissant ses mérites. L’ouvrage présente l’histoire de la découverte de la structure de l’ADN comme une espèce d’énigme policière, ce qui en rend la lecture plaisante. Mais il prend un certain nombre de libertés avec les faits à des fins dramatiques, et le récit qu’il présente n’est pas totalement fiable. Son ton impertinent et irrévérencieux, les portraits caricaturaux qu’il contient et le tableau sans fard ni indulgence qu’il offre de la vie dans les laboratoires choquèrent beaucoup de scientifiques, à commencer par Crick, qui s’opposa longtemps à sa publication. Il chercha même un moment à le faire interdire, avant de renoncer à l’idée. L’affaire jeta un froid entre les deux hommes, qui se réconcilièrent au bout de quelques années.

Dans les vingt années à Cambridge qui suivirent, Crick joua un rôle clé dans la plupart des développements de la génétique, en plein essor : la définition du contenu des gènes comme une information transmise sous la forme d’un code, le déchiffrement de ce code, basé sur des séries de trois bases (les codons), la distinction entre parties codantes et non codantes de l’ADN, l’élucidation du mécanisme de synthèse des protéines, qui implique trois espèces d’ARN (un autre acide nucléique). C’est à lui que l’on doit la première formulation du « dogme central de la génétique », selon lequel l’information passe de l’ADN vers l’ARN et de celui-ci vers les protéines, et jamais de ces dernières vers un des deux acides nucléiques. Durant toute cette période, son interlocuteur privilégié à Cambridge fut le chercheur d’origine sud-africaine Sydney Brenner, avec lequel il se lançait dans des « sessions folles » d’échanges d’idées.

Divorcé en 1947 de sa première épouse, dont il eut un garçon, Crick se maria deux ans plus tard avec une artiste issue d’une famille catholique nommée Odile Speed, qui lui donna deux filles. C’est elle qui dessina la double hélice illustrant l’article du journal Nature dans lequel Watson et Crick firent part de leur découverte. Odile déchargea son mari de tous les soucis domestiques, dont il était aussi peu enclin à s’occuper que des problèmes d’organisation en général. Leur mariage était ouvert. Crick avait toujours eu de nombreuses aventures et il ne perdit pas cette habitude une fois marié. Mais leur couple était solide et ils vieillirent ensemble. Avec le temps, il avait acquis une certaine notoriété. Les journaux tabloïds firent grand cas des fêtes que le couple organisait dans sa maison de Cambridge et le cottage qu’il avait acquis à la campagne. Scientifiques et artistes s’y pressaient, buvant et dansant dans l’esprit des « swinging sixties », et la liberté de mœurs caractéristique de l’époque y régnait. Admirateur du poète californien Michael McClure, Crick s’intéressait aux drogues psychédéliques. D’un autre côté, il restait attaché aux vues eugénistes professées par beaucoup de scientifiques au début du XXe siècle. Après quelques déclarations sur ce sujet, arrivé à la conclusion qu’il n’avait ni talent ni intérêt pour les questions liées aux rapports de la science et de la société, il s’abstint sagement de toute prise de position publique en la matière.

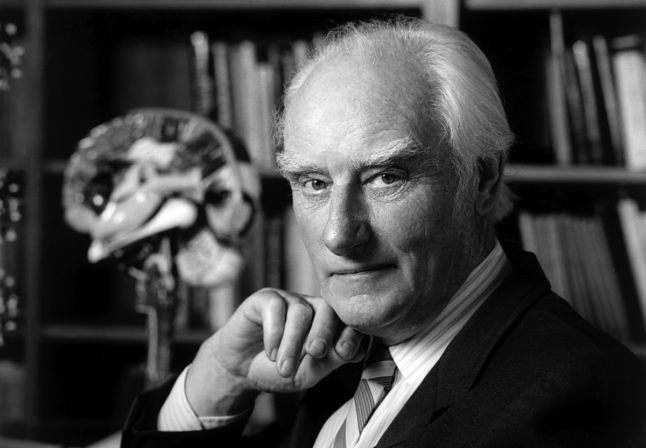

À la fin des années 1970, conscient que le progrès des connaissances en biologie moléculaire et génétique se faisait à présent largement sans lui, il décida de s’installer définitivement à La Jolla, en Californie, pour y mener des recherches sur le cerveau, au Salk Institute où il avait régulièrement séjourné pour des périodes limitées. Sous l’intitulé « étude de la conscience », il n’entendait pas développer une théorie générale, qui aurait toutes les chances d’être fausse, mais, plus modestement, identifier les corrélats neuronaux de la conscience, en commençant par ceux de la vision. Il le fit au cours de la vingtaine d’années suivante, en collaboration avec plusieurs chercheurs, particulièrement un jeune théoricien des neurosciences d’origine allemande, Christof Koch. On ne peut attribuer à Crick de percée décisive dans ce domaine. Mais un grand nombre de ses idées (par exemple sur le fonctionnement des réseaux de neurones, ou l’étude des neurones à l’aide de leur manipulation génétique) ont inspiré les chercheurs qui l’ont suivi.

Crick a bénéficié toute sa carrière de conditions exceptionnelles, inimaginables aujourd’hui. Jamais il n’a dû enseigner et il n’a rédigé une demande de financement qu’une seule fois dans sa vie. Mais sa productivité intellectuelle hors du commun s’explique surtout par ses qualités propres. Matthew Cobb insiste à juste titre sur la fécondité de sa manière de travailler, en dialogue constant avec un interlocuteur : il ne réfléchissait jamais aussi bien qu’en discutant. Il souligne aussi la puissance de son approche des problèmes : mauvais expérimentateur, il était un théoricien d’un caractère particulier, qui n’avançait jamais d’explications générales mais proposait, sur des sujets bien définis, des modèles et des hypothèses pouvant être testées par d’autres, au risque de se tromper, ce qu’il fit des milliers de fois. Enfin, son esprit ne s’arrêtait jamais, il avait les idées extraordinairement claires et la capacité de les exprimer de façon concise et lumineuse, comme le montrent ses articles scientifiques, des modèles du genre.