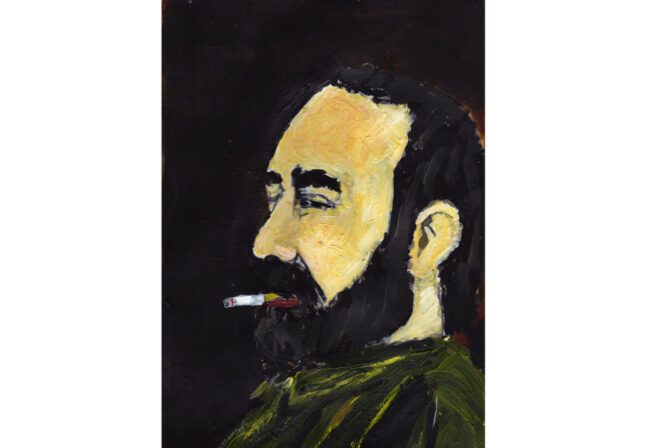

À la découverte d’Herberto Helder, poète obsédé

Publié en novembre 2025. Par Michel André.

Il corrigeait ses poèmes à l’infini, y compris dans les ouvrages publiés. Il aimait beaucoup ses amis, mais plus encore les femmes de ses amis. Ayant connu l’errance, il s’intéressait aux vagabonds, aux mendiants, aux illettrés, aux fous, aux ivrognes, aux prostituées. Un personnage complexe, répulsif et attachant à la fois.

Qu’aurait pensé Herberto Helder de la biographie que vient de lui consacrer João Pedro George ? Le poète portugais a passé la deuxième partie de son existence de plus en plus reclus, fuyant la publicité et laissant planer le mystère autour de sa personne. N’aurait-il pas été contrarié à l’idée qu’on raconte sa vie ? Ce n’est pas tout à fait sûr. S’il refusait les demandes d’entretien, répugnait à être photographié et déclinait les honneurs, notamment le prestigieux prix Pessoa qui lui avait été attribué, c’est parce qu’il craignait qu’une notoriété bon marché ne fasse oublier ce qui seul comptait à ses yeux : son œuvre. Souvent présenté comme le plus important poète portugais de la seconde moitié du XXe siècle, et très étudié, il n’aurait pas à s’inquiéter à cet égard. Il était de surcroît lui-même un grand lecteur de biographies. « Les plus véridiques, disait-il même, sont celles qui sont rédigées lorsque les amis de la personne sont encore vivants, parce qu’elles permettent d’offrir un portrait sans complaisance, avec tous les défauts et toutes les qualités. »

Le livre de João Pedro George satisfait pleinement ce critère. Pour l’écrire, son auteur a rencontré quelque 70 personnes qui ont connu le poète, dont sa veuve, qui l’a accompagné et soutenu durant ses quarante dernières années (il est mort à 84 ans), sa fille – son fils a refusé de collaborer à un projet qu’il aurait, selon lui, désavoué –, quelques-unes des très nombreuses femmes avec lesquelles il a eu des aventures et plusieurs de ses amis. Leurs témoignages sont cités quasiment in extenso, tout comme une grande quantité de lettres du poète, d’une remarquable qualité d’écriture et très éclairantes. Le procédé n’est pas sans inconvénient. L’ouvrage, très long (846 pages sans les notes – le texte initial en comptait le double), n’est pas exempt de répétitions et de contradictions, George se refusant à trancher entre les différentes interprétations de certains faits et préférant laisser les documents parler d’eux-mêmes.

Herberto Helder est né à Funchal, capitale de l’île de Madère, en 1930. Il a toujours revendiqué avec fierté des origines juives qu’aucun document n’atteste, mais qui pourraient être authentiques : le Portugal ne manque pas de descendants de « nouveaux chrétiens » (juifs convertis), et sa mère portait un prénom juif. Cette femme est de loin la personne la plus importante de son enfance et sans doute de sa vie. Sa mort, lorsqu’il était âgé de 8 ans, le laissa d’autant plus dévasté qu’il s’en estimait responsable. Après la naissance de sa deuxième sœur, les médecins avaient fortement déconseillé à sa mère d’avoir un troisième enfant. Mais elle voulait un garçon. Son décès est attribué à une anémie consécutive à cette ultime grossesse. La figure de la mère ne cessera de hanter sa poésie.

Il développa dès son enfance un amour profond de la nature et un intérêt pour les manifestations de l’irrationnel étrangères à la religion organisée, qu’il renia rapidement. À ses yeux, « les arbres, les plantes, les fleurs, les pierres, les collines, les montagnes, les abîmes, les ombres, les lumières cachaient une présence sacrée ». Il était très sensible « aux énigmes, aux mythes, aux légendes, aux prophéties, au discours biblique, à la religiosité populaire […], à la foi instinctive des paysans et des marins parlant de miracles, de fantômes et d’apparitions ».

Ses relations avec son père durant son enfance n’étaient guère cordiales et restèrent toujours mauvaises. Une fois ses études secondaires terminées, après une brève période à Lisbonne essentiellement passée dans les cafés et les maisons de passe, il entra à l’université de Coimbra, pour étudier le droit, dit-il à son père, ce qu’il ne fit en réalité jamais : inscrit à la faculté de pédagogie, il bifurqua vers les lettres, la matière qui l’intéressait le plus. À Coimbra, les étudiants menaient une vie bohème de « misère sympathique », disait-on, largement arrosée. Elle ne l’empêcha pas de donner libre cours à ses ambitions littéraires. Dès sa jeunesse commencèrent à se manifester les traits qui allaient s’exprimer dans son œuvre : « son intérêt […] pour les vagabonds, les mendiants, les illettrés, les fous, les ivrognes, les prostituées (dont beaucoup étaient l’objet de son amitié et de son affection), et sa fascination un peu romantique et mystifiée pour les perdants, les étrangers, les excentriques, les personnages insolites ». Toute sa vie, des poètes maudits comme Rimbaud et Baudelaire, ou des personnalités étranges comme Alfred Jarry, continuèrent à l’inspirer.

De retour à Madère, il fit son entrée sur la scène littéraire locale en publiant ses premiers poèmes. Il s’installa bientôt à Lisbonne, où il en publia de nombreux autres. Peu après la parution de son premier recueil, en 1959, bien que fraîchement marié, il quitta le Portugal en solitaire pour mener une vie itinérante et misérable à Paris, en Hollande et en Belgique, à Bruxelles et Anvers. Dans son ouvrage autobiographique en prose Les Pas en rond, il évoque cette existence nomade. Dormant n’importe où, il subsista grâce à une grande variété de petits métiers : ouvrier à l’usine des Forges de Clabecq, serveur dans une brasserie, chargé des polycopies dans une imprimerie, presseur de déchets de papier, coupeur de légumes dans un restaurant bon marché, rabatteur de marins auprès des prostituées du port d’Anvers. Les a-t-il vraiment tous exercés ? Ce qui est sûr est qu’après quelques mois, à bout de ressources et dans un état de grande détresse, il se fit rapatrier au Portugal aux frais de l’administration du consulat d’Anvers, qui lui réclama par la suite le remboursement des dépenses, qu’il dut acquitter.

À Lisbonne existait un milieu littéraire nombreux et actif : toute une communauté d’écrivains, d’intellectuels, de critiques et de journalistes, dont quelques-uns seulement étaient connus en dehors des frontières du Portugal, qui s’observaient attentivement, se jalousaient souvent, commentaient élogieusement les œuvres de leurs amis ou se critiquaient impitoyablement. Ils se rencontraient pour d’interminables « tertulias » (discussions littéraires) dans une série de cafés où Helder a passé une partie considérable de son existence : le Café Gelo, le Monte Carlo, le Café Expresso, Toni dos Bifes et de nombreux autres. Dans le premier cité, le plus fameux, on trouvait notamment des personnes opposées au régime autoritaire d’António Salazar. Helder ne fut jamais un militant. Cela ne l’empêcha pas de retenir l’attention de la PIDE, la redoutée police politique du régime. Bien qu’il fût décrit comme présentant des « caractéristiques communistes », c’est pour des raisons liées aux bonnes mœurs qu’il fut inquiété à deux reprises. En 1968, il fut condamné pour avoir contribué à la publication d’un roman du marquis de Sade. À cette occasion, il ne se distingua guère par son courage, en acceptant d’indiquer à la police, qui l’ignorait, le nom du traducteur. Quelques mois plus tard, son livre Apresentação do Rosto (« Présentation du visage ») fut interdit par la censure pour obscénité.

L’année suivante, il quittait à nouveau le pays pour s’installer en Angola, où il travailla durant quelque temps comme journaliste pour la revue Notícias. Au cours d’un reportage, il fut victime d’un très grave accident de voiture et faillit mourir. De retour à Lisbonne, il travailla successivement comme correcteur dans une maison d’édition et pour la radio nationale portugaise. À Luanda, il avait fait la connaissance de celle qui allait devenir sa deuxième femme après son divorce. Fille d’un blanc et d’une mulâtresse, sans prétentions intellectuelles mais dotée d’une forte personnalité, Olga fut sa compagne totalement dévouée durant ses quatre dernières décennies. Ils avaient opté pour un mariage ouvert, ce dont il profita doublement, étant porté sur le voyeurisme.

João Pedro George consacre de nombreuses pages à la vie sentimentale et sexuelle d’Herberto Helder, qui est exceptionnellement remplie et extraordinairement complexe. Entre les liaisons durables, les passions intermittentes et les aventures éphémères, souvent conduites simultanément, on s’y perd presque. George justifie l’attention accordée à cet aspect de sa vie par la place qu’occupent l’érotisme et le sexe dans sa poésie, un peu comme dans certaines œuvres produites par le surréalisme, un mouvement auquel ses textes font souvent penser. Helder était un homme séduisant et séducteur, qui aimait beaucoup ses amis, dit un témoin, mais encore plus les femmes de ses amis. Mentant abondamment par omission, il compartimentait sa vie. Longtemps, les compagnons de ses journées ignorèrent l’existence d’Olga. Ils s’étaient installés à Cascais, sur la côte à quelques kilomètres de Lisbonne, où il se rendait chaque matin et menait sa vie dans les cafés, pour ne revenir que le soir à son domicile, où sa femme l’attendait. Il n’avait aucun sens de la responsabilité paternelle. En quittant le Portugal pour ses vagabondages dans le nord de l’Europe, il avait abandonné sa femme enceinte de sa fille. Et en partant en Angola, il avait laissé à Lisbonne son fils Daniel, qu’il avait eu d’une de ses maîtresses.

Dans sa correspondance, il se présente régulièrement comme déprimé. Ce n’était sans doute pas toujours vrai au sens clinique, mais il était incontestablement de tempérament dépressif. Il était aussi hypocondriaque, convaincu qu’il mettait sa vie en danger s’il ne dormait pas huit heures par jour, fumeur compulsif, superstitieux, attaché à certains rituels, enclin à la phobie et hanté par l’idée de la mort. Son souci de la perfection littéraire tourna progressivement à l’obsession, l’encourageant à corriger ses poèmes à l’infini, y compris dans les ouvrages publiés : il existe aujourd’hui un marché pour les livres annotés de sa main, qui se vendent très cher. Les dernières années de sa vie, il ne quitta pratiquement plus sa maison de Cascais. Jamais, toutefois, il ne coupa complètement les ponts avec le reste du monde, comme J. D. Salinger ou Thomas Pynchon. Sa dévotion absolue envers son œuvre et son souci de la postérité le poussaient à garder des rapports avec ceux qui étudiaient ou critiquaient ses écrits, dont il cherchait à influencer le jugement lorsqu’il l’estimait erroné.

Il est tentant de rapprocher Herberto Helder de la figure dominante de la poésie portugaise moderne, Fernando Pessoa. Entre les deux écrivains, les points communs ne manquent pas. Tous deux, observe George, étaient « fascinés par l’occultisme […], l’hermétisme de l’Égypte ancienne, la magie, l’alchimie, la cabale, l’astrologie, l’ésotérisme, le mysticisme, la théosophie, le spiritisme et même la chiromancie ». On trouve dans leurs écrits un certain nombre de thèmes identiques, qui les obsédaient : l’enfance, la folie, la souffrance comme source de création artistique, le sens de l’activité poétique et la nature même de la poésie. De leurs poèmes émane le même mélange d’intimité et de distance qui contribue à créer une impression d’impersonnalité. La poésie de Pessoa est toutefois plus intellectuelle et éthérée, celle d’Helder à la fois plus charnelle et physique, et plus rhétorique et baroque : « Elle abuse des comparaisons et des métaphores, emploie un vocabulaire qui se distancie de l’usage quotidien du langage tel qu’on le trouve dans les livres et les journaux, son style est plus abrupt et décousu, use des adjectifs d’une manière étrange et exaltée, établit des rapports étroits entre des mots sans la moindre relation de parenté apparente ». Dans la vie d’Helder comme dans celle de la plupart des poètes portugais contemporains, suggère João Pedro George, Pessoa se présentait en vérité comme une sorte de Némésis, un rival ou un adversaire effrayant auquel il est impossible de se mesurer en espérant sortir vainqueur de la confrontation. Il lui préférait le grand Camões, sans doute en partie parce qu’il est plus éloigné de lui dans le temps, et qu’il est donc plus difficile de les comparer.