Donald Trump

Publié le 1 mars 2016. Par La rédaction de Books.

Donald Trump est en passe de réussir son OPA sur le parti républicain. Selon tous les pronostics, le Super Tuesday pourrait lui assurer l’investiture. Mais qui est vraiment ce milliardaire hyper-médiatique, dont les saillies démagogiques démultiplient la popularité ? D’où vient le succès de cet homme que tout le monde prenait pour un bouffon jusqu’à ces derniers mois ? Michael Tomasky remonte aux sources du phénomène dans cet article de la New York Review of Books traduit par Books en février. Il s’y étonne de notre étonnement : le phénomène Trump est le fruit logique de l’évolution récente du parti républicain. Il y révèle aussi un homme aux idées plus hétérodoxes qu’on ne l’imagine.

Pas une semaine ne passe sans que la « conjoncture Donald Trump », comme l’appellent parfois des républicains angoissés et des journalistes perplexes, ne génère un peu plus d’angoisse et de perplexité. Lors du premier débat télévisé de la campagne, retransmis le 6 août dernier par Fox News, sa performance n’a pas été jugée particulièrement exceptionnelle (1). Alors quand le lendemain, sur CNN, il a fait référence au cycle menstruel de Megyn Kelly (l’animatrice du débat), tout le monde s’est imaginé que ce dérapage allait l’achever : c’était la quatrième dose de poison qu’il s’inoculait ainsi. (2) Mais, comme Raspoutine, Trump a survécu à chacune d’elles. (3) Et il a conservé sa confortable avance sur ses rivaux.

Après quoi le milliardaire a tenu, le 11 août, sa première vraie conférence de presse de campagne, dans une petite ville du Michigan. Il y a fait, comme toujours, la part belle à l’autoglorification. Mais il a aussi apporté la démonstration qu’il était capable de débattre des grands enjeux et des questions de politique générale à peu près aussi bien que la plupart des candidats républicains. La barre n’est pas bien haute, sans doute. Il n’empêche : Donald Trump n’a eu aucun mal à la franchir.

Dix jours plus tard, le 21 août, il organisait un grand rassemblement dans un stade de football universitaire à Mobile, dans l’Alabama. Une localité qui, pour ce natif du Queens vivant au cœur de Manhattan, était probablement terra incognita. Il a rempli moins de 30 000 places sur 40 000, mais preuve était faite qu’il pouvait réussir à mobiliser, jusque dans les tréfonds de la « Bible Belt » (4), une foule qu’aucun autre candidat républicain ne pourrait espérer séduire. Et à présent que commencent les scrutins, la réalité est la suivante : il n’existe qu’une réponse crédible à la question de savoir qui mène la course à l’investiture républicaine.

D’un côté, il faut le reconnaître : il semblait jusqu’ici impossible de croire que les leaders politiques et les journalistes devraient un jour prendre au sérieux l’hypothèse Trump. Pendant des semaines, après l’annonce de sa candidature le 16 juin 2015, tous les experts ont estimé avec une belle unanimité que la baudruche se dégonflerait assurément un jour ou l’autre. Lesdits experts épluchaient les sondages et en extirpaient des chiffres semblant annoncer la mort politique imminente du milliardaire. Au demeurant, certains cadres inquiets du parti continuent de se consoler grâce aux enquêtes montrant qu’une majorité de sympathisants républicains doutent qu’il soit investi.

D’un autre côté, force est de se le demander : Trump n’est-il pas l’aboutissement logique de l’évolution imprimée au Parti républicain, évolution qui remonte aux présidences Clinton et Bush mais est devenue plus visible encore sous l’administration Obama ? Deux forces animent, plus que toute autre, le conservatisme actuel. D’abord, un ressentiment culturel et racial répandu dans la population majoritairement blanche et vieillissante que le Grand Old Party (GOP) [surnom du Parti républicain] tend de plus en plus à représenter : ressentiment contre une Amérique qui change et aux mœurs sexuelles plus libres, contre les immigrés à la peau basanée, contre les locataires de la Maison-Blanche, contre les homosexuels, contre le politiquement correct, contre les « assistés », et j’en passe. Ensuite, il y a ce qu’on pourrait appeler le spectacle : la montée en puissance inexorable d’une rhétorique toujours plus belliqueuse, toujours plus outrée (et outrancière). D’abord promue par des animateurs de radio tels que Rush Limbaugh (5), elle essaime à présent sur d’innombrables sites Internet, podcasts et autres Twitter. Un courant irrépressible, perfectionné depuis des années par Fox News, conduit à traiter et à analyser l’actualité politique comme s’il s’agissait à la fois d’une guerre, d’un sport et d’un divertissement.

Il se trouve que Trump est le ressentiment et le spectacle conservateurs faits chair. Depuis quatre ans qu’il s’est transformé en machine à éructations, ne cessant d’enrager, entre autres, à propos du certificat de naissance d’Obama (6), il est passé maître dans l’art d’attiser la rancœur conservatrice. Il a certes fait évoluer son discours et défend un certain nombre de positions hétérodoxes, dont certaines sont étonnamment progressistes. Mais c’est bel et bien le ressentiment (en particulier ses propos de juin 2015 visant le Mexique, accusé de nous « envoyer » ses violeurs et ses criminels) qui l’a propulsé en tête des sondages. Et Trump a continué d’afficher des positions d’extrême droite au sujet de l’immigration, appelant à l’expulsion d’environ 11 millions de clandestins, ainsi qu’à l’abolition du droit de tout enfant né sur le territoire américain d’acquérir la citoyenneté, pourtant garanti par le 14e amendement de la Constitution depuis 1868 (7).

Quant au spectacle, Trump est, qu’on le veuille ou non, l’un des plus grands bateleurs de notre époque. Depuis le début, la mégalomanie et l’ostentation, assorties d’un soupçon de vulgarité, sont ses marques de fabrique. Le « début » en question étant la transformation par ses soins, en 1980, du Commodore Hotel, bâtiment ancien et vétuste voisin de Grand Central, en Grand Hyatt, tout en marbre, miroirs, chrome et verre. « La classe », à n’en pas douter, mais façon Marbella.

Quand j’ai commencé à couvrir l’actualité politique new-yorkaise, à cette époque-là, Trump attirait régulièrement le maire Ed Koch dans des algarades qui étaient, déjà, un mélange de guerre, de sport et de divertissement. Sa méthode n’a pas changé, qu’il s’agisse de démolir (alors) Bonwit Teller pour construire la Trump Tower (8) ou de traiter (aujourd’hui) ses détracteurs d’« aigris » et de « pauvres types ». Le journaliste d’investigation Wayne Barrett, auteur d’une biographie de l’homme d’affaires, raconte que ce dernier, durant la construction de la Trump Tower, a un jour menacé un membre du cabinet d’Ed Koch qui lui avait refusé une réduction d’impôts cruciale pour l’achèvement du projet : « Je ne sais pas s’il vous est encore possible de revenir sur votre décision. Mais sachez que je suis un homme très riche et très puissant dans cette ville, et qu’il y a une raison à cela. Je n’oublierai jamais ce que vous avez fait. » (9) Comme nous le savons, la tour a été construite. Et, en 1986, le responsable en question quittait le cabinet de Koch pour rejoindre la Trump Organization.

Cette anecdote est révélatrice : ce que Donald veut, Donald, généralement, l’obtient. Il est très difficile de l’imaginer vraiment en président. Mais, même si l’aventure s’achevait brusquement dans quelques jours, Trump y aurait déjà beaucoup gagné. Il a transformé en profondeur le jeu politique républicain. Certains postulats relatifs à ce que peut se permettre de faire, ou pas, un représentant du parti, a priori partagés par l’ensemble de la classe politique (par exemple, qu’on ne peut pas s’attaquer à un héros de guerre ou oser entrer en conflit avec la Fox), ont été pulvérisés. Chaque fois que Trump s’exprime, les médias écoutent. Et ils lui continueront de lui accorder une attention à la mesure de l’audimat qu’il leur assure.

Le personnage inspire visiblement une peur bleue au président du Parti républicain, Reince Priebus. Même le patron de Fox News, Roger Ailes (coprésident de fait du parti depuis un certain temps), se montre prudent à son égard. Karl Rove (10) veut éperdument que les caciques du parti lui barrent la route. Tous espèrent qu’il se retirera, même s’ils ont forcément conscience de leur responsabilité dans le développement du phénomène, eux qui ont passé des années à forger une opinion ne rêvant que d’un homme comme lui.

Tels sont les coupables, sur le long terme, de l’essor du « trumpisme ». Sur le plus court terme, son succès s’explique par trois raisons assez simples. La première est la célébrité du milliardaire. Trump a été l’animateur de « The Celebrity Apprentice », émission diffusée en prime time sur NBC qui en est à sa quatorzième saison. Cela représente beaucoup de temps passé à la télévision aux heures de grande écoute. Par comparaison, Seinfeld, l’une des séries les plus populaires de l’histoire, n’a duré que neuf saisons. L’audience de « The Celebrity Apprentice » a fluctué. Durant la quatorzième saison, l’émission réunissait en moyenne environ 6 millions de téléspectateurs ; un chiffre qui n’a rien d’exceptionnel pour les grandes chaînes ABC, NBC ou CBS mais représente à peu près le double des meilleures audiences sur le câble. Bien que NBC ait reconduit l’émission in extremis pour une quinzième saison, le programme continuera avec Arnold Schwarzenegger : la chaîne a rompu tout lien avec Trump après ses propos sur les immigrés mexicains. Quoi qu’il en soit, cette émission, où il jugeait la compétence de candidats à l’embauche et les virait impitoyablement tandis qu’ils devaient régler les problèmes en une heure, l’a fait accéder à une renommée qui explique en partie ses impressionnantes performances dans les sondages. (11)

La deuxième raison, c’est la surprenante atonie de la concurrence au sein du camp républicain. La faiblesse de Jeb Bush représentant ici la principale énigme, puisqu’il est le favori désigné par les dirigeants du Parti (12). Tous les quatre ans, un candidat du GOP se voit attribuer ce rôle de poulain de l’appareil : Bob Dole, George W. Bush, John McCain, Mitt Romney. Il a pour mission d’attirer les grands donateurs, de s’assurer des soutiens clés et de se construire une aura de candidat naturel, à qui revient l’investiture sauf si quelque chose déraille vraiment. Jeb Bush a levé les fonds et accumulé les soutiens, mais il est clair qu’il n’a pas l’aura du candidat qui s’impose. Il donne même l’impression que, sans un nom aussi connu, il n’aurait même pas été retenu pour participer au premier débat télévisé. Il souffre en partie d’un problème idéologique. Sur le terrain de l’immigration, et sur quelques autres, il tente de mener une campagne un peu plus modérée que ses concurrents, conscient que Romney avait eu le plus grand mal à se recentrer en 2012 après avoir défendu des positions très conservatrices pour engranger des voix durant la primaire. Résultat, la frange la plus dure des militants républicains se méfie de lui au plus haut point.

L’autre handicap de Bush tient à son attitude. Il a souvent l’air de ne pas s’intéresser le moins du monde à ce qui lui arrive et d’avoir diablement envie d’être ailleurs. Sa prestation lors du débat du 6 août a été jugée terne, mais elle apparaît rétrospectivement bien nerveuse comparée à certaines conférences de presse et interventions publiques ultérieures, tout simplement assommantes. Trump, avec la brutalité qu’on lui connaît, a récemment mis le doigt là où ça fait mal en déclarant : « Jeb Bush est un homme à faible consommation d’énergie. »

Bon nombre d’observateurs continuent de croire que Bush survivra à tous les autres grâce à l’argent – le 31 juillet dernier, il avait déjà recueilli 120 millions de dollars, contre 68 pour Hillary Clinton. Le deuxième candidat républicain le mieux doté était Ted Cruz, sénateur du Texas, avec 52 millions. Mais le milliardaire Trump peut compter sur des ressources financières quasiment illimitées sans avoir à réclamer le moindre centime à quiconque.

Tous les autres prétendants républicains ont leurs problèmes. Scott Walker s’est propulsé sur le devant de la scène il y a quelques mois en prononçant un discours enflammé dans l’Iowa. Il y attaquait notamment Jeb Bush. Depuis, il a fait siennes toutes les positions conservatrices, mais sans vraiment réussir à nouer un lien viscéral avec les électeurs (13). Marco Rubio s’est imposé comme l’un des vainqueurs du débat du 6 août, mais il fait partie de ces candidats qui apparaissent d’une certaine manière sensiblement meilleurs sur le papier (jeune, latino, originaire de Floride) qu’en chair et en os. Cruz et le neurochirurgien noir américain Ben Carson ont été les deux grands bénéficiaires du débat, mais ils sont bien trop conservateurs pour espérer remporter une élection nationale. Les autres ne parviennent tout simplement pas à se détacher, à l’exception peut-être du gouverneur de l’Ohio, John Kasich, qui a le potentiel d’un candidat fort au niveau national mais aura sans doute bien du mal à se hisser jusque-là. (Il a voté en faveur d’une augmentation du budget fédéral de Medicaid dans le cadre de l’Obamacare – une décision sur laquelle la base lui demandera des comptes.) Au total, le manque général de charisme des républicains a ouvert un boulevard à un homme à la personnalité et à l’ego démesurés.

La dernière raison de l’ascension de Trump est l’extrême attention que lui ont accordée les journalistes politiques. L’obsession de l’audimat des trois principales chaînes d’information câblées offre au milliardaire une couverture médiatique permanente. Chaque matin, les directeurs de ces chaînes peuvent voir quelles tranches ont su le mieux capter le public crucial des 25-54 ans. Et le plus souvent, ce sont les séquences consacrées à Trump. Pour les sites d’information, du New York Times au moindre blog, l’homme d’affaires est synonyme de flux.

Le débat républicain du 6 août avait d’ailleurs attiré 24 millions de téléspectateurs, chiffre stupéfiant. Fox News, qui diffusait l’émission, a fièrement annoncé que le programme avait été le plus regardé de l’histoire des chaînes câblées, les rencontres sportives mises à part. Trump ne s’est pas privé de s’en attribuer le mérite, et c’est bien dans son style. Il a probablement raison quand il dit que les chiffres d’audience s’expliquent par sa présence, mais il exagère toujours certaines choses pendant qu’il en minimise d’autres. Il a expliqué que, sans lui, le débat aurait attiré deux millions de téléspectateurs. Or même la confrontation de début de soirée entre les sept candidats non qualifiés pour le débat principal avait attiré six millions d’Américains. Il ne peut pas s’empêcher de dénigrer tout projet dont il n’est pas le pivot.

La question de savoir ce que Trump pense réellement et ce qu’il ferait une fois au pouvoir n’a commencé à susciter l’intérêt que depuis peu. Son passé est loin d’attester une allégeance au conservatisme. « Sur bien des sujets, il serait plus juste de me classer parmi les démocrates, confiait-il à Wolf Blitzer, de CNN, en 2004. Il semble simplement que l’économie se porte mieux quand les démocrates sont aux affaires que lorsque c’est le tour des républicains. » Récemment, il a aussi soutenu que Bill Clinton était le meilleur des quatre derniers présidents américains. Lors du débat, il a martelé que lui seul, parmi les personnes présentes sur le plateau, s’était opposé à la guerre en Irak. Il a aussi pris récemment la défense des activités du Planning familial non liées à l’avortement, ce qu’aucun autre candidat républicain n’oserait faire. Et si l’on remonte plus loin dans le passé, jusqu’à un livre publié par le milliardaire en 2000, on découvre qu’il s’est prononcé en faveur d’une couverture santé universelle financée par l’État.

Les autres concurrents, les normaux, seraient cloués au pilori pour pareilles hérésies. Trump, lui, en sort indemne (pour l’instant du moins) car ces manifestations épisodiques d’hétérodoxie continuent de le faire apparaître comme un candidat ni corrompu ni soumis (14), capable de défier l’establishment républicain tout en promettant d’ériger une grande muraille le long de la frontière mexicaine et de « rendre notre armée si forte […] que personne n’osera nous chercher noise ». Son engagement de ne pas déchirer immédiatement l’accord nucléaire avec l’Iran en cas de ratification était accrocheur même s’il a poursuivi en qualifiant le texte d’« épouvantable » et en affirmant qu’il serait « si intraitable dans l’application de ce contrat qu’ils [les Iraniens] n’auraient aucune chance de le trahir ». Dans un discours prononcé en Alabama, il a renouvelé ses attaques contre l’accord. Signe, peut-être, qu’il a prêté attention aux sondages montrant que plus de 80 % des sympathisants républicains y sont hostiles.

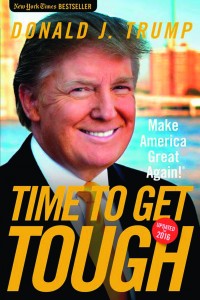

Et voilà maintenant que reparaît, avec un sens du timing digne de l’homme du spectacle qu’est Donald Trump, Time to Get Tough. Le milliardaire a publié ce livre en 2011, en vue d’une candidature à l’élection présidentielle de 2012 qui ne s’est jamais concrétisée. Ouvrage d’autopromotion assez conforme aux standards du livre de campagne, il occupe sur le plan idéologique un territoire qui devrait plaire aux conservateurs.

Mais le livre a ceci de différent – et distinguant Trump du candidat lambda – qu’il présente la politique fondamentalement comme un art de la négociation. Étant le plus grand négociateur de ce monde, puisqu’il est devenu très riche grâce à ce talent même, il remettra de l’ordre par sa seule détermination. Et « cela commence par la Chine et l’Opep. Il faut en finir avec ces centaines de milliards de dollars qu’ils nous volent chaque année. Nous avons besoin d’un président doté d’une volonté de fer, capable de faire face à ces as du racket et d’exiger qu’ils cessent immédiatement de plonger leurs mains rapaces dans nos poches. »

Il propose de poursuivre l’Opep pour violation de la loi antitrust. L’idée n’est pas nouvelle. Elle est même fort ancienne. Dès que le cartel a décidé d’augmenter ses prix dans les années 1970, des responsables politiques et des experts en droit international se sont penchés sur la question de savoir si une organisation internationale étrangère pouvait être poursuivie devant la justice américaine. Les opinions sont très partagées, sans compter que l’Opep pourrait tout simplement se moquer du verdict.

Concernant la Chine, Trump entend imposer un droit de douane de 25 % sur tous les produits fabriqués là-bas et vendus ici. Cela sera fait, écrit-il, « point final. Vous pensez que les Chinois ne réagiront pas bien ? Je ne connais aucun homme d’affaires qui soit prêt à se passer du marché américain – et les Chinois ne feront pas exception ». Peut-être, mais Pékin riposterait certainement en taxant à son tour les produits américains. Ce genre de chose se produit d’ailleurs régulièrement.

L’administration Obama a imposé des taxes très élevées sur les pneus et les panneaux solaires chinois, ce à quoi Pékin a réagi en imposant des droits de douane substantiels sur les voitures et les camions américains.

Dans le monde réel, compliqué, résoudre un problème amène souvent à en créer un autre. Mais l’univers moral de Trump n’admet pas un tel désordre. Il suffit de détermination, l’élément clé étant une nouvelle fois la « volonté de fer » : « Je conclus des marchés (de gros marchés) sans arrêt. Je connais personnellement et collabore avec les acteurs les plus coriaces du monde de la haute finance. Ces gens sont d’abominables tueurs en col blanc, brutaux, le genre de personnes qui laissent du sang partout sur la table du conseil d’administration et se battent jusqu’au bout pour maximiser leurs gains. Et devinez quoi ? Voilà exactement le genre de négociateurs dont les États-Unis ont besoin ; à la place de ces mauviettes de “diplomates” qu’Obama envoie dans le monde entier faire mumuse avec les gouvernements étrangers. Non, nous avons besoin de gens intelligents ayant une volonté de fer et un gros cerveau, et qui aiment assez l’Amérique pour défendre d’arrache-pied ses intérêts. »

Voilà la pensée de Trump, réduite à l’essentiel. Ses partisans semblent croire qu’il peut faire ce qu’il dit. Ou alors, même s’ils n’y croient pas tout à fait, ils ont très envie d’un homme qui puisse le faire – capable de dompter l’Opep, la Chine et l’Iran comme si les relations internationales pouvaient être gérées à la manière d’une émission de télé-réalité. C’est une aspiration que l’on peut comprendre dans une certaine mesure, à une époque où la capacité des États-Unis à faire la loi à l’échelle mondiale n’est plus du tout ce qu’elle était il y a cinquante ans. Mais ce désir d’homme fort remettant tout d’équerre a un côté plus sinistre. Et, après huit ans de présidence Obama, certains partisans de Trump considèrent certainement qu’un homme blanc tyrannique est exactement ce qu’il faut pour remettre les choses à leur place. Ce sont ces traits qui donnent au « trumpisme » son caractère légèrement oppressant.

Sur les questions intérieures, le livre de Trump est plutôt ennuyeux. Tous les chapitres (sur les impôts, les droits sociaux, la couverture maladie, la protection sociale) commencent par l’énoncé de quelques griefs généraux contre Obama, incompétent, faible ou trop à gauche, c’est selon. L’auteur avance ensuite des propositions formulées depuis des années par le camp conservateur. Sous une présidence Trump, il n’existerait que quatre taux marginaux d’imposition, le plus élevé (15 % seulement) s’appliquant uniquement aux dollars perçus au-delà du million. Le candidat promet en outre de supprimer l’impôt sur les sociétés. Cela viderait les caisses de l’État. Mais pas d’inquiétude : les Américains qui travaillent seront en mesure de garder une plus grande part de leur argent durement acquis, et ils pourront passer plus de temps à le gagner, puisque l’homme d’affaires propose de reculer l’âge du départ à la retraite (15).

À ce stade, il serait absurde de continuer à prédire l’effondrement imminent de Trump. Il sera probablement encore là au moment du décompte des voix dans l’Iowa et le New Hampshire, et on verra bien comment il s’en tirera. Les sympathisants républicains interrogés par les sondeurs sont de plus en plus séduits et il dépasse ses rivaux chez les conservateurs comme chez les modérés, quel que soit le sexe ou la tranche d’âge. [Selon la moyenne des sondages en décembre 2015, il était à 5,4 points d’Hillary Clinton].

S’il est encore dans la course en mars prochain, Trump pourrait bénéficier d’une réforme introduite par le Parti républicain sur l’attribution des délégués aux candidats. Dans les primaires et les caucus (16) précédant le 15 mars, le nombre de délégués alloués à chaque candidat sera proportionnel au total des suffrages obtenus ; mais, à compter du 15 mars, les États auront la possibilité d’allouer la totalité des délégués à celui qui arrive en tête, conformément au principe « Le gagnant rafle la mise ». L’idée est d’éviter une bataille interminable comme celle qui s’était produite en 2012 entre Mitt Romney et Rick Santorum, et d’accélérer la nomination du candidat.

Sur le papier, cette réforme était censée bénéficier à un favori tel que Jeb Bush. Mais que se passera-t-il si Trump est toujours en lice le 15 mars ? Il ne sera certainement pas à court d’argent. (17) Et s’il remportait les primaires dans plusieurs grands États où le gagnant rafle la mise ? (18)

Cela étant, la vraie frayeur que le milliardaire inspire à l’establishment républicain tient surtout à la menace de maintenir sa candidature s’il n’était pas investi par le Parti. L’opération n’irait pas sans difficultés, car chaque État possède ses propres règles en matière de dépôt des candidatures. Mais un milliardaire peut payer tous les avocats qu’il faut pour être présent sur les bulletins dans les cinquante États du pays. Trump se qualifierait probablement pour participer aux débats télévisés de l’automne 2016. Et, s’il n’obtenait que 4 ou 5 % des voix dans une poignée d’États clés (la Floride, l’Ohio, la Virginie), il assurerait la victoire du candidat démocrate.

Priebus, le président du parti, sait manifestement cela, raison pour laquelle on ne l’entend jamais dire du mal de Trump. Lequel s’amuse à maintenir cette épée de Damoclès suspendue au-dessus du camp républicain, comme il l’a fait lors du débat du 6 août. Au cours de sa conférence de presse du 11 août, il a expliqué qu’il souhaitait recevoir du parti un traitement « équitable » : « Quand je dis équitable, cela veut dire équitable. Je voudrais que l’establishment… Écoutez, j’ai fait partie de l’establishment.

Laissez-moi vous expliquer. Il y a deux mois, j’étais l’establishment. J’étais son enfant chéri. J’étais un donateur, un gros donateur. Dès que j’ai décidé de me présenter, soudain, je suis devenu à moitié anti-establishment. Maintenant que je suis en tête des sondages, ils me traitent avec beaucoup d’égards. Enfin, je veux dire, on me traite très bien. Reince Priebus a été super. Ses collaborateurs aussi. Ils communiquent avec les miens. Ils parlent avec Corey [Lewandowski, son directeur de campagne]. Nous nous entendons très bien. Je veux être candidat sous la bannière des républicains. Du moment que je suis traité équitablement, ce sera le cas. Et puis, l’équité, c’est un instinct. Un instinct. Je sais ce que ça veut dire, “équitable”. Vous aussi, vous le savez bien. »

D’ici le printemps prochain, les électeurs républicains devraient savoir assez clairement lequel de leurs candidats est en meilleure position pour affronter Hillary Clinton. Si ce n’est pas Trump, il disparaîtra. Mais s’il est encore populaire ? Après des années passées à se reporter sur le candidat consacré (McCain, Romney), les électeurs à la primaire républicaine suivront peut-être leur pulsion collective pour choisir le ressentiment et le spectacle. C’est en tout cas ce vers quoi ils se dirigent depuis déjà un certain temps.

Cet article est paru dans la New York Review of Books le 24 septembre 2015. Il a été traduit par Arnaud Gancel.

Notes

- Tout le monde n’était pas de cet avis. Ainsi CNN : « Ce fut le plus spectaculaire des débats d’ouverture d’une campagne présidentielle de mémoire récente. »

- Donald Trump avait déjà prononcé trois énormités. Il avait traité les immigrés mexicains de « violeurs » ; tourné en dérision le statut de héros de guerre du républicain John McCain ; et admis avoir violenté (violated) son ancienne épouse Ivana. « Tout cela n’a fait que glisser sur lui », souligne Michael Tomasky dans la note où il rappelle ces faits.

- Jaloux de l’influence de Raspoutine sur le tsar Nicolas II, un groupe de courtisans décida de l’assassiner. Ni le cyanure ni les balles de revolver ne réussirent à tuer le « moine fou » ; il fallut le jeter dans la Neva pour l’achever.

- La « Ceinture de la Bible » désigne le tiers sud-est des États-Unis, du Texas à la Louisiane et jusqu’au sud de l’Illinois, où le protestantisme évangélique est dominant.

- Rush Limbaugh est un animateur de radio ultra-conservateur très célèbre aux États-Unis. Son émission, The Rush Limbaugh Show, est la plus écoutée du pays. Diffusée du lundi au vendredi, elle rassemble en moyenne 15 millions d’auditeurs chaque semaine.

- Une rumeur venue des milieux ultraconservateurs américains accuse Barack Obama de ne pas être né sur le territoire des États-Unis, ce qui lui interdit légalement d’occuper les fonctions de président. En avril 2011, la Maison-Blanche a fini par publier l’acte de naissance du président (né le 4 août 1961 à Honolulu, Hawaii).

- Il est allé encore plus loin le 7 décembre, dans la foulée de la fusillade de San Bernardino, en Californie, appelant à interdire l’entrée du territoire américain à tout musulman.

- Bonwit Teller était une chaîne de grands magasins aujourd’hui disparue. L’article fait ici référence à sa luxueuse enseigne située à New York, sur la Cinquième Avenue. Le bâtiment a cédé la place à la Trump Tower en 1983.

- Wayne Barrett, Trump: The Deals and the Downfall, HarperCollins, 1992.

- Poids lourd du Parti républicain, Karl Rove était un proche conseiller du président George W. Bush.

- Dans l’émission The Celebrity Apprentice, Trump jouait son propre rôle. Il testait les compétences de ses invités, des demi-célébrités, en leur confiant la gestion de la Trump World Tower, à Manhattan. Et les virait sans ménagement, conformément à son habitude de congédier ses employés d’un laconique « You are fired » (« Tu es viré »). L’émission lui a fait gagner 200 millions de dollars.

- Jeb Bush est le frère cadet de George W. Bush.

- Il a suspendu sa campagne le 21 septembre 2015, appelant les autres candidats à faire de même pour laisser le temps au parti de choisir un candidat capable d’évincer Donald Trump.

- « Unbought and unbossed » (que l’on peut traduire approximativement par « Ni corruption ni maître ») était le slogan de campagne de Shirley Chisholm, la première femme noire américaine à avoir été élue au Congrès, en 1968.

- L’âge de la retraite aux États-Unis est en train de passer progressivement de 65 à 67 ans.

- Les caucus sont des primaires d’un genre particulier : il s’agit de réunions de partisans de tel ou tel parti qui, pour départager les candidats, élisent des délégués aux conventions de comté qui elles-mêmes vont élire des délégués aux conventions d’État, chargées de désigner le candidat appelé à représenter le parti lors de l’élection présidentielle.

- Donald Trump a annoncé en décembre qu’il allait désormais dépenser un minimum de 2 millions de dollars par semaine pour diffuser des spots télévisés afin de promouvoir sa candidature.

- Cas de la Californie, en particulier, qui désigne 172 délégués sur un total de 1 114.