La maladie de la vitesse

Publié le 12 janvier 2018. Par la rédaction de Books.

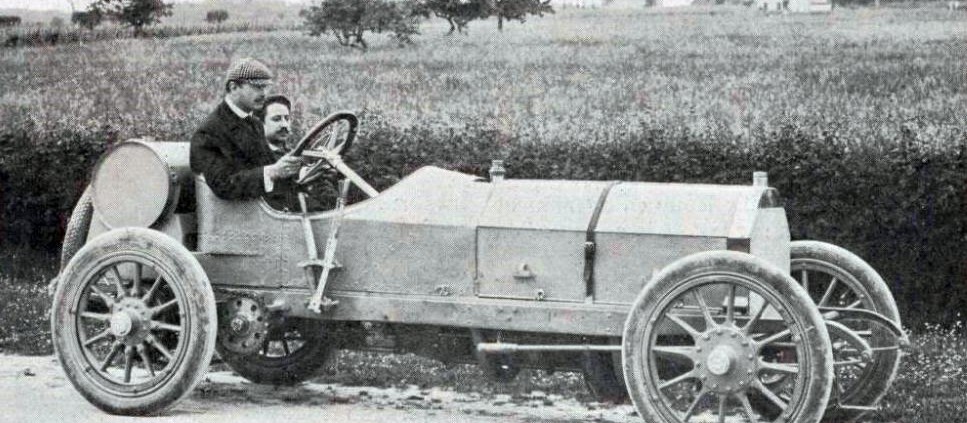

La décision du gouvernement de diminuer la vitesse maximale autorisée sur les routes secondaires de 10km/h a fait bondir les associations d’automobilistes. Pourtant un passionné de la route témoigne des ravages provoqués par un pied trop lourd sur l’accélérateur. Dans La 628-E8 publié en 1907, le romancier Octave Mirbeau raconte sa traversée de l’Europe en automobile. Pied au plancher.

Il faut bien le dire — et ce n’est pas la moindre de ses curiosités — l’automobilisme est une maladie, une maladie mentale. Et cette maladie s’appelle d’un nom très joli : la vitesse. Avez-vous remarqué comme les maladies ont presque toujours des noms charmants ? La scarlatine, l’angine, la rougeole, le béri-béri, l’adénite, etc. Avez-vous remarqué aussi que, plus les noms sont charmants, plus méchantes sont les maladies ?… Je m’extasie à répéter que la nôtre se nomme : la vitesse… Non pas la vitesse mécanique qui emporte la machine sur les routes, à travers pays et pays, mais la vitesse, en quelque sorte névropathique, qui emporte l’homme à travers toutes ses actions et ses distractions… Il ne peut plus tenir en place, trépidant, les nerfs tendus comme des ressorts, impatient de repartir dès qu’il est arrivé quelque part, en mal d’être ailleurs, sans cesse ailleurs, plus loin qu’ailleurs… Son cerveau est une piste sans fin où pensées, images, sensations ronflent et roulent, à raison de cent kilomètres à l’heure. Cent kilomètres, c’est l’étalon de son activité. Il passe en trombe, pense en trombe, sent en trombe, aime en trombe, vit en trombe. La vie de partout se précipite, se bouscule, animée d’un mouvement fou, d’un mouvement de charge de cavalerie, et disparaît cinématographiquement, comme les arbres, les haies, les murs, les silhouettes qui bordent la route… Tout, autour de lui, et en lui, saute, danse, galope, est en mouvement, en mouvement inverse de son propre mouvement. Sensation douloureuse, parfois, mais forte, fantastique et grisante, comme le vertige et comme la fièvre.

Par exemple, je vais à Amsterdam… Quand j’ai un ennui, un dégoût, simplement, pour ne plus entendre parler de M. Willy et de M. Bernstein, je vais à Amsterdam. Je décide que j’y resterai huit jours, huit jours d’oubli, huit jours de joie… Il me faut huit jours, bien pleins, pour revoir, un peu superficiellement, mais avec calme, cette admirable ville. Si huit jours ne me suffisent pas, j’en prendrai quinze… Je suis libre de moi, de mon temps… Rien ne me retient ici ; rien ne me presse là-bas.

Et je pars.

J’arrive à Amsterdam… Malgré la douceur de ma C.-G.-V., et l’élasticité moelleuse, berceuse, de ses uniques ressorts, j’arrive, un peu moulu d’avoir traversé les infâmes pavés, les offensants et barbares pavés de la Belgique, où succombèrent tant de pauvres châssis, mal préparés à affronter ces obstacles de pierre qui font, des routes flamandes, quelque chose comme d’interminables moraines… Donc, j’arrive, un matin, car je suis allé coucher à La Haye, où j’ai revu le Vivier et ses Cygnes, où j’ai respiré ce calme doux, ce calme doré qui doit me guérir de toute vaine agitation… Enfin… enfin… me revoici à Amsterdam… Je suis content… Décidément, huit jours, quinze jours… ce n’est pas assez… Je resterai trois semaines.

Je dis à mon mécanicien :

— Brossette, mon ami… nous resterons un mois ici… Peut-être plus.

Brossette sourit et répond :

— Entendu, monsieur… Alors, faut descendre les bagages ?… Tous ?

— Tous, tous, tous… Je crois bien…

— Entendu, monsieur…

— Et vous, mon bon Brossette… congé… Je n’ai pas besoin de la voiture ici…

Le sourire de Brossette s’accentue…

— Bon !… bon !… fait-il… En tout cas, j’attendrai monsieur, ce soir, pour les ordres.

— Mais non, mais non… Couchez-vous… Amusez-vous…

Et il se rend au garage.

À peine sorti de la voiture, la douche prise, le corps, des pieds à la tête, frotté à l’essence de sauge et de romarin, souple, gai, le jarret solide, je vais par la ville… Lentement, d’abord… en bon promeneur qui veut jouir des choses qu’il retrouve, qu’il aime… Ah ! quelle ville !… Quelle joie !… Quelle tranquillité en moi !… Pour la cent-millième fois, avec des phrases que je connais et que vous connaissez si bien, je bénis l’invention de l’automobile et ses incomparables bienfaits… Je me dis :

— Quelle merveille ! On part quand on veut. On s’arrête où l’on veut. Plus de ces horaires tyranniques, qui vous arrachent du lit trop tôt, qui vous font arriver à des heures stupides de la nuit, dans des gares boueuses et compliquées. Plus de ces promiscuités, en d’étroites cellules, avec des gens intolérables, avec les chiens, les valises, les odeurs, les manies de ces gens… Viendrais-je si souvent à Amsterdam, s’il me fallait subir, toute une nuit, en un wagon, l’horreur de ces voisinages et le danger de ces haleines, quand on a l’air vivifiant de la prairie, de la forêt ? Oh non !… Et les flâneries libres, les belles, les délicieuses flâneries !… Le polder, le polder !…

Et, en me disant cela, sans m’apercevoir de rien, à chaque pas qui me pousse et qui m’entraîne, je vais plus vite… encore plus vite… Mes reins ont des élasticités de caoutchouc neuf ; mes semelles, sur les pavés, les trottoirs, rebondissent, devant moi, derrière moi, comme des balles de tennis… Je cours pour les rattraper… Je cours… je cours…

Je commence par les musées, n’est-ce pas ?… par ces musées magnifiques où, devant le génie de Rembrandt et de Vermeer, je suis venu oublier les Expositions parisiennes, les pauvres esthétiques, essoufflées et démentes de nos esthéticiens… Des salles, des salles, des salles, dans lesquelles il me semble que je suis immobile, et où ce sont les tableaux qui passent avec une telle rapidité que c’est à peine si je puis entrevoir leurs images brouillées et mêlées… Et l’instant d’après, sans trop savoir ce qui m’est arrivé, je me trouve longeant les canaux, les canaux aux eaux mortes, bronzées et fiévreuses, où glissent, pareilles aux jonques chinoises, ces massives et belles barques néerlandaises qui laissent tomber, sur la surface noire, le reflet vert, acide et mouvant de leurs proues renflées.

Maintenant, me voici sur des places, dans des rues, dans des ruelles qui se croisent et s’entre-croisent, ces si prodigieusement colorées, où défilent, défilent des maisons en porte-à-faux, d’un dessin si souple, de hautes façades, étroites et pointues, qui se penchent les unes sur les autres, s’étranglent les unes entre les autres, s’écrasent les unes contre les autres. Deux fois, trois fois, j’ai traversé le Dam… Je vais toujours, et, devant les glaces des magasins, je me surprends à regarder passer une image forcenée, une image de vertige et de vitesse : la mienne.

Et ce sont des jardins, avec des massifs de tulipes… d’énormes monuments de brique… des banques comme des citadelles, la Bourse, toute rouge, encore des canaux, des canaux, des ponts, des ponts, et encore des maisons qui dansent et croulent, et, à deux enjambées de la Kalverstraat, c’est le petit béguinage catholique, invisible, silencieux, tout à fait perdu au milieu des boutiques vivantes et trafiquantes, avec sa minuscule église, ses étroits jardins triangulaires, si tristes d’être sans verdure et sans fleurs, ses petites maisons à pignon vert, au seuil desquelles, accroupies et tassées sous leurs coiffes plates, l’on voit prier et dodeliner de la tête, des vieilles très anciennes, qui ne vous regardent pas, qui ne regardent jamais rien, qui n’ont jamais rien regardé…

Je vais toujours… Ah ! c’est le port…

Le soir est venu… Il souffle un vent humide et très froid. Je n’aperçois dans la brume que des feux rouges, jaunes, verts, qui clignotent, très pâles, sur le canal… Les sirènes ne discontinuent pas de crier, comme des chiens perdus dans la nuit. Alors, je m’enfonce dans les quartiers presque inconnus de ce port, où se cachent d’affreux bouges, des musicos hurlants, toute une Inde étrange, boueuse et glacée, un carnaval mi-septentrional, mi-javanais, qui vous racle les nerfs de ses musiques aigres et traînantes, vous prend à la gorge, par ses odeurs de salure marine, de goudron, d’alcool, d’opium, de pétrole, d’oripeaux fétides, de chairs noires ou cuivrées, où, ici et là, autour d’un bras levé, d’une cheville en l’air, reluit un cercle d’or… Que sais-je ?…

Car tout est nouveau, à Amsterdam, tout vous arrête, à ses aspects multiples, tragiques et lointains… Mais je ne m’arrête pas… je ne m’arrête nulle part… Je bouscule une négresse qui s’est accrochée à moi, et, de ses grosses lèvres rougies de bétel, me souffle au visage, avec des paroles de luxure, une odeur de mort… Et je vais… je vais sans savoir où je vais… Je garde le souvenir vague de brasseries obscures et profondes, en voûte de chapelle, où des visages d’ombre et de silence regardent des foules qui passent, sans cesse, en cortèges noirs, sous des lumières aveuglantes, comme des projections de lanterne magique… Et puis rien… rien que des choses qui glissent… qui fuient… qui tournoient comme des ondes… et se balancent comme des vagues…

Rentré à l’hôtel, exténué, fourbu, la tête éclatant sous la pression de tout ce que j’y ai entassé d’images tronquées, qui cherchent vainement à se rejoindre, je n’ai plus qu’une obsession : m’en aller, m’en aller… Oh ! m’en aller…

Brossette est là qui m’attend… Il cause avec le portier. Il fait le héros… Avec des gestes imitatifs, il décrit des virages, des vitesses extravagantes, raconte des voyages admirables qu’il n’a jamais accomplis, et où son sang-froid, son audace, sa science de mécanicien m’ont sauvé de la mort… Je suis si heureux de le voir là, que j’ai envie de l’embrasser.

— Eh bien, mon bon Brossette… La voiture est prête ?

— Oui, monsieur.

— Alors… demain matin…, sept heures précises, Brossette… Nous partons… nous partons…

Brossette ne s’étonne pas… Il a l’habitude de ces brusques sautes dans mes résolutions… Pourtant, il ne peut s’empêcher – mais avec discrétion – de manifester son contentement… Je sais qu’il n’aime pas Amsterdam. Il m’a dit, un jour de spleen :

— Ça n’est pas une ville pour un chauffeur…

Il préfère Trouville, Dieppe, Monte-Carlo, Ostende… Ça, c’est des garages… Il préfère surtout l’avenue de la Grande-Armée, la vraie patrie du chauffeur.

Il me demande :

— Alors, monsieur rentre à Paris ?

— Oui, oui… Et d’un trait, Brossette… d’un trait…

— Monsieur a raison.

En se retirant, il hausse les épaules :

— Que monsieur ne me parle pas d’un pays où on tire l’essence à même un tonneau.

Et puis, lui aussi, sans doute, a le vertige, quand il n’est plus sur sa machine, la main au volant… C’est là que le calme rentre dans son âme, et dans la mienne…

Il savait si bien à quoi s’en tenir, ce malin de Brossette, qu’en dépit de mes ordres, il n’a descendu de l’auto que ma valise…

Ah ! comment faire pour attendre à demain ? car je sens que je ne dormirai pas… Malgré le calme de cet hôtel, tous mes nerfs vibrent et trépident… Je suis comme la machine qu’on a mise au point mort, sans l’éteindre, et qui gronde…