Le rêve américain de Sergio Leone

Publié en octobre 2025. Par Michel André.

Rejetant même une proposition de tourner Le Parrain, le réalisateur italien a consacré treize ans de sa vie à concevoir et achever Il était une fois en Amérique. « L’expérience cinématographique la plus personnelle et profonde » de sa carrière, écrit-il à la veille du Festival de Cannes où ce film de près de quatre heures fut présenté.

Sergio Leone a souvent déclaré qu’Il était une fois en Amérique était son meilleur film. Ce n’est pas un film de gangsters, disait-il, mais « un film sur le temps, la mémoire et le cinéma ». Méditation sur l’enfance, le souvenir et l’amitié, réflexion, aussi, sur la trahison, l’échec et le rêve américain, qui ne reste souvent qu’un rêve, il est en même temps un hommage à la littérature américaine (Chandler, Dos Passos, Hammett, Hemingway, Fitzgerald) qui fascinait Leone, et plus encore au film noir et au cinéma en général. « Il était une fois en Amérique, observait-il, est un film autobiographique à deux niveaux : ma vie personnelle et ma vie de spectateur des films américains. »

Le film est basé sur un livre intitulé The Hoods, récit autobiographique d’un ancien gangster juif new-yorkais qui écrivait sous le nom de Harry Grey. Un petit gangster qui avait travaillé sous les ordres de Frank Costello à l’époque de la prohibition – on est loin des légendes du banditisme juif que furent Meyer Lansky, Bugsy Siegel et Dutch Schultz. Entre le moment, au milieu des années 1960, où Leone découvrit l’ouvrage, et celui où le film fut projeté pour la première fois, en 1984, près d’une vingtaine d’années s’écoula au cours de laquelle il déploya des efforts obstinés pour concrétiser son idée de porter cette histoire à l’écran, déclinant même une proposition de tourner Le Parrain. Lorsque le film sortit en salle, il n’en avait pas réalisé d’autre depuis treize ans.

L’histoire de la conception, de la préparation et du tournage d’Il était une fois en Amérique fait l’objet d’un très riche chapitre de la biographie de Leone par Christopher Frayling, publiée en 20001. Piero Negri Scaglione y consacre un livre entier, largement basé sur des entretiens avec une série de personnes qui ont pris part à l’aventure. Le titre reprend une des phrases les plus célèbres du dialogue. « Qu’as-tu fait durant toutes ces années ? » est ce que Fat Moe demande à son ami d’enfance David Aaronson, surnommé « Noodles » (Nouilles), lorsqu’il le voit resurgir après 35 ans d’absence dans le bar qu’il tient, où ils se sont connus lorsqu’ils étaient adolescents et qui servit plus tard de quartier général à la bande de truands que formaient Noodles et quatre amis.

Le film raconte la complicité des cinq garçons, devenue celle de quatre jeunes hommes après qu’un d’entre eux a été tué par le chef d’une bande rivale ; la passion douloureuse et sans avenir de Noodles pour Deborah, la sœur de Fat Moe – et son amitié violente pour Max, l’autre forte personnalité du groupe, qu’il finit par trahir en le dénonçant à la police pour un simple transport d’alcool, afin de lui éviter de se faire tuer lors d’un cambriolage de banque particulièrement téméraire. Ceci entraîne apparemment la mort de Max et de ses deux autres amis, et Noodles doit fuir loin de New York pour échapper aux commanditaires de la bande.

La plupart des anecdotes contenues dans The Hoods apparaissent dans le film, mais complétées par des développements inédits et dotées d’une signification et d’une portée nouvelles, parce qu’elles s’insèrent à présent dans une histoire conçue comme une « fable pour adultes ». Le récit fait des allers-retours constants entre trois époques : 1922, le moment où la bande se forme, 1933, année de leurs derniers exploits peu avant la fin de la prohibition, et 1968, qui voit Noodles revenir à New York et retrouver Max, en réalité encore vivant. Il a épousé Deborah et, devenu sénateur, il est sur le point d’être accusé de corruption. Se sachant fini et menacé d’être assassiné, il lui demande le service de le tuer, lui offrant ainsi l’occasion de se venger de celui qui l’a trompé, lui a pris son argent, la femme qu’il aimait et 35 ans de son existence. Noodles s’y refuse. Certains critiques ont suggéré que la partie de l’histoire se déroulant en 1968 est en réalité un rêve fait par Noodles sous l’emprise de l’opium qu’on le voit fumer dans la première et la dernière séquence – une interprétation que Leone n’exclut pas, sans pour autant la cautionner.

Ce scénario sophistiqué est le produit d’un travail collectif. À la suite de plusieurs rencontres avec Harry Grey, Leone, après avoir sollicité Leonardo Sciascia, puis le scénariste Ernesto Grimaldi, confia un travail de rédaction à Norman Mailer, qui produisit un texte inutilisable. Il se tourna alors vers quatre collaborateurs. Piero Negri Scaglione reconstitue avec patience la longue suite d’esquisses de scénarios, de « traitements » et de scripts qui finit par donner lieu à l’histoire telle que nous pouvons la voir, en s’employant à attribuer à chacun ce qu’on lui doit. C’est Max qui fait revenir Noodles à New York : cette idée, qui a véritablement fait démarrer la mise au point du scénario, est par exemple à mettre au crédit de Franco Arcalli (décédé en 1978). L’atmosphère « proustienne » du film et la logique de l’enchaînement des épisodes sont l’apport d’Enrico Medioli, scénariste de Luchino Visconti, pour lequel il avait écrit une adaptation d’À la recherche du temps perdu. Leonardo Benvenuti et Piero De Bernardi, qui avaient souvent travaillé ensemble, couvrirent plus particulièrement la partie consacrée à l’enfance. Franco Ferrini fut chargé de polir le scénario. Approché en raison de sa connaissance du yiddish parlé dans le milieu juif new-yorkais, l’auteur des dialogues en anglais, Stuart Kaminsky, réécrivit cinq fois l’ensemble, en faisant une série de suggestions dont certaines furent retenues.

Peu après avoir découvert le livre de Harry Grey, Leone apprit que les droits d’adaptation à l’écran étaient détenus par un producteur nommé Dan Curtis. Celui-ci, après avoir refusé à plusieurs reprises de les céder, finit par les vendre à Alberto Grimaldi, qui les céda à son tour au jeune producteur Arnon Milchan à la demande de Leone, suite à un différend avec Leone. Celui-ci affirma plus tard qu’il portait sur une question d’argent, mais il semble qu’en réalité Grimaldi était farouchement opposé au maintien d’une scène qu’il trouvait choquante, alors que Leone l’estimait indispensable : celle dans laquelle Noodles, lorsque Deborah lui annonce son intention de partir faire carrière à Hollywood, ivre de dépit et pris d’un accès de rage autodestructrice, la viole brutalement dans le taxi qui les ramène du restaurant au bord de l’océan où ils venaient de dîner absolument seuls, dans un décor qu’on dirait sorti de Gatsby le Magnifique.

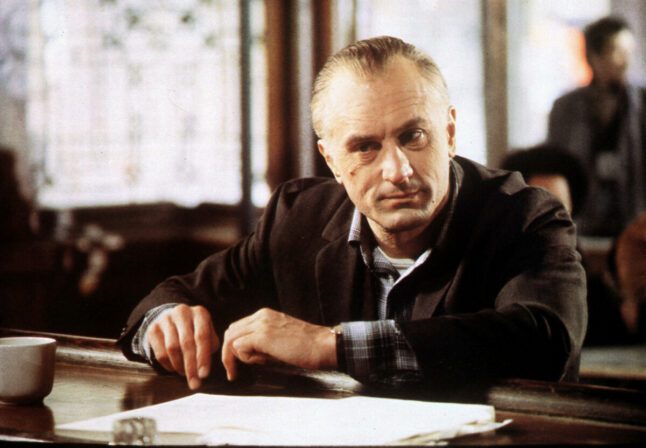

La liste des acteurs envisagés pour les principaux rôles comprend quasiment tout Hollywood. Au départ, l’idée était de faire interpréter les principaux personnages aux trois moments de l’histoire par des acteurs différents. À l’époque où Leone était en rapport avec un producteur français, les noms de Gérard Depardieu et de Jean Gabin furent ainsi cités pour incarner respectivement Max jeune et âgé. Cette piste fut finalement abandonnée. Joués par des adolescents dans les séquences se passant en 1922, Noodles, Max, Deborah et plusieurs personnages secondaires sont interprétés par les mêmes comédiens dans les scènes situées en 1933 et 1968. Ce changement d’approche fut rendu nécessaire par la volonté de Robert De Niro, choisi pour incarner Noodles, d’interpréter son personnage aux deux âges. Le choix de De Niro se révéla particulièrement heureux. Entre lui et Leone, la connivence fut immédiate. Formé aux techniques de l’Actors Studio, il parvient à évoquer avec subtilité les facettes d’une personnalité difficile à saisir et se glisse de manière très convaincante dans la peau d’un sexagénaire. Pour Max, Leone voulait un visage neuf. Ce fut celui de James Woods, à qui ce film offrit son meilleur rôle. Impressionné par De Niro, et se sentant en compétition avec lui, il laissa la tension créée par cette situation nourrir celle qui existait entre leurs deux personnages. Les beaux visages d’Elizabeth McGovern (Deborah) et Tuesday Weld (Carol, la maîtresse de Max) sont souvent filmés en très gros plans, dans le style du cinéma muet.

Pour définir l’esthétique du film, Leone avait rassemblé une documentation considérable. On retrouve dans les images des échos des toiles d’Edward Hopper, des illustrations de Norman Rockwell et des photos des quartiers populaires de New York au début du XXe siècle par le journaliste danois Jacob Riis. On perçoit d’abondantes références à des scènes d’autres films, notamment d’Orson Welles, de Charlie Chaplin et de toute une série de films noirs. Le tournage fut une opération complexe. Le quartier juif de Lower East Side ayant profondément changé, les scènes censées s’y passer furent tournées à Brooklyn, de l’autre côté du Manhattan Bridge. Une grande partie des éléments de décor furent fabriqués à Rome et transportés à New York en bateau. De nombreuses scènes furent tournées à Cinecittà, d’autres à Venise et au lac de Côme, celle où la bande apprend la fin prochaine de la prohibition en Floride, plusieurs à Montréal et dans le New Jersey. La gare d’où Deborah part pour Los Angeles, supposée être le Grand Central de New York, est en réalité la gare du Nord de Paris.

Sergio Leone et une bonne partie de son équipe parlaient mal l’anglais, ils communiquaient avec les acteurs avec l’aide d’interprètes et par gestes. Comme il en avait l’habitude, Leone, lorsqu’il ne tournait pas en son direct et dans les moments de pause, faisait diffuser la musique du film sur le plateau, pour aider les acteurs à se mettre en condition. Écrite par son compositeur attitré, Ennio Morricone, elle contribue de manière essentielle à créer l’atmosphère du récit. Il en émane une impression de grande mélancolie, accordée au mélange de tristesse et de beauté qui sourd du film, en dépit de la violence dont se montrent capables les jeunes hommes immatures qu’il met en scène.

Ennio Morricone raconta un jour au réalisateur Giuseppe Tornatore ce que furent pour lui les longues années de préparation d’Il était une fois en Amérique. « Leone était content d’avoir réussi à exprimer certains thèmes […] mais continuait à être agité de doutes. Souvent, il m’appelait et plus souvent encore il venait chez moi. » (À cette époque, ils habitaient à quelques minutes à pied l’un de l’autre.) Après avoir parlé au compositeur, Leone se sentait rassuré, mais jamais pour longtemps : « Il ne parvenait pas à se libérer de ses doutes, il en éprouvait sur tout, et aussi sur lui-même. » La veille de la présentation du film au Festival de Cannes de 1984, il écrivait dans Il Corriere della Sera que sa réalisation avait été de loin « l’expérience cinématographique la plus personnelle et profonde » de sa carrière.

Acclamé par la critique à Cannes dans une version longue de 229 minutes (celle préparée par Leone en faisait 269, quatre heures et demie), le film, contre la volonté de Leone, ne fut projeté aux États-Unis que dans une version mutilée de 139 minutes, remontée dans l’ordre chronologique. Ce bouleversement de la construction l’appauvrissait terriblement, la suppression de nombreuses scènes clés le rendait incompréhensible et il fut éreinté par la critique. Cette version a disparu. Il en existe aujourd’hui une de 251 minutes très proche de la version originale, reconstituée grâce aux efforts de Martin Scorsese. Sergio Leone est décédé en 1989 d’une crise cardiaque à l’âge de 60 ans, sans avoir commencé à tourner le film sur le siège de Leningrad qu’il projetait de réaliser. Sept ans auparavant, les médecins avaient diagnostiqué chez lui une anomalie cardiaque. On lui avait conseillé d’éviter le stress. Mais peu de temps après, il s’engagea dans un litige avec son producteur et Hollywood au sujet d’Il était une fois en Amérique. Sa mort précoce renforce le caractère testamentaire de son film le plus remarquable.

Notes

1. Traduit chez Actes Sud en 2018 sous le titre Sergio Leone. Quelque chose à voir avec la mort.