Noël Coward : « le talent d’amuser », et plus

Publié en mai 2024. Par Michel André.

Aussi anglais que Sacha Guitry était français, Coward, auteur prolifique, était également compositeur de comédies musicales et chanteur de music-hall. Acteur dans l’âme, en représentation permanente, il n’affichait cependant pas son homosexualité.

En France, on dit souvent de Noël Coward qu’il est « le Sacha Guitry anglais ». De l’autre côté de la Manche, Guitry est volontiers décrit comme « le Noël Coward français ». Sans être dépourvue de fondement, cette double comparaison ne vaut qu’en première approximation. Les deux hommes ont dominé la scène théâtrale de leurs pays respectifs durant l’entre-deux-guerres. Tous deux ont écrit des comédies de mœurs légères, brillantes et impertinentes, dont ils interprétaient presque toujours eux-mêmes le principal rôle masculin. L’un et l’autre se sont aventurés dans le cinéma et étaient connus pour leur sens de la repartie et leurs mots d’esprit. Mais la ressemblance s’arrête là. Coward fut aussi chanteur de music-hall et l’auteur de comédies musicales, genre auquel Guitry ne toucha jamais. Lecteur assidu, ami de nombreux écrivains (Somerset Maugham, Rebecca West, Evelyn Waugh, Graham Greene), doté d’une impressionnante facilité avec les mots et la langue, il peut cependant moins facilement être rattaché au monde de la littérature que Guitry, autodidacte comme lui mais plus fin styliste et plus profond moraliste. Enfin, les œuvres des deux hommes sont le reflet et le produit de deux traditions artistiques et de deux psychologies nationales différentes. Si Guitry avait Molière, Beaumarchais et Marivaux pour modèles, le mélange de scepticisme stoïque, de compassion amusée pour les faiblesses humaines, de solide bon sens et de patriotisme sentimental qu’on trouve dans les pièces et les films de Coward est très représentatif du caractère anglais. Il en était conscient et fier, comme le montre ce passage, un peu grandiloquent il est vrai, d’une lettre à sa mère, écrite – ce n’est pas fortuit – durant la Seconde Guerre mondiale : « Les qualités qui m’ont apporté le succès sont entièrement britanniques […]. Tout ce que j’ai écrit n’aurait jamais pu être écrit par quelqu’un d’autre qu’un Anglais. »

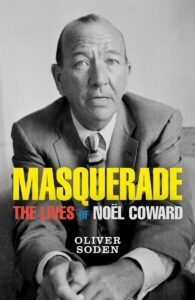

La production de Noël Coward est abondante et multiforme : cinquante pièces de théâtre, une dizaine de comédies musicales, des centaines de chansons, des poèmes, plusieurs recueils de nouvelles, un roman, des scénarios pour le cinéma et la télévision et trois volumes d’autobiographie. Il a laissé un journal couvrant une trentaine d’années et, prolifique épistolier, une abondante correspondance. Quatre biographies lui ont été consacrées. La dernière en date a été publiée en 2023, à l’occasion du 50e anniversaire de sa mort. Son auteur, Oliver Soden, a pu exploiter des documents inédits, notamment la partie de son journal rédigée durant la Seconde Guerre mondiale. En dépit d’un procédé de construction inutilement inventif (certains passages, heureusement courts, se présentent comme des scénarios de pièces), le livre est d’une grande qualité et ouvre des aperçus éclairants sur la personnalité de Coward.

Né en 1899 dans une famille de classe moyenne inférieure, Noël Coward fut très tôt arraché de l’école par sa mère, qui avait précocement détecté chez lui des dons de comédien qu’elle voulait l’encourager à exploiter. Elle suivra avec attention sa carrière et il ne cessa jamais de lui écrire très régulièrement. Propulsé dans l’univers des enfants acteurs, il devint le protégé d’un peintre amateur de jeunes garçons. Après avoir évité de peu d’être envoyé au front de la Première Guerre mondiale en raison de sa fragilité nerveuse, il fit rapidement son chemin sur la scène théâtrale londonienne, comme acteur et comme auteur. En 1924, à l’âge de 25 ans, il remportait son premier triomphe avec The Vortex, un drame mettant en scène les relations troubles d’une femme obsédée par les hommes et de son fils cocaïnomane. Entretemps, il avait fait un séjour à Broadway, d’où il avait ramené l’idée que les clés du succès d’une comédie sont le rythme et la vitesse. Il l’appliquera dans ses grandes comédies classiques des années 1920 et 1930 et du début des années 1940 : Hay Fever, Private Lives, Design for Living et Present Laughter, qui sont régulièrement jouées aujourd’hui encore. La plus fameuse, Private Lives, met en scène un homme et une femme divorcés qui se retrouvent lors de leur nuit de noces avec leurs nouveaux partenaires dans le même hôtel et découvrent qu’ils s’aiment toujours. Coward, qui écrivait avec une grande facilité, a toujours prétendu qu’il rédigeait ses pièces d’un jet. Après d’autres biographes, Soden souligne à quel point elles étaient en réalité le produit d’un travail ardu. Grâce à ce répertoire et aux comédies musicales et revues qu’il montait en parallèle, il fut durant ces années l’un des acteurs les mieux payés de la planète. Leur succès lui permit de s’introduire, au-delà du milieu théâtral et littéraire, dans le monde politique et la haute société, jusqu’à la famille royale britannique. Comme le montrent ses lettres, il connaissait littéralement tout le monde, de Churchill et Roosevelt à la reine mère Elisabeth en passant par Anthony Eden et T. E. Lawrence. Ce dernier lui ayant écrit une lettre portant, dans l’en-tête, son numéro de matricule militaire, Coward lui répondit en commençant de la manière suivante : « Cher 338171, (Puis-je vous appeler 338 ?) ».

Peut-être parce qu’il se sentait coupable d’avoir été déchargé de ses obligations de soldat en 1918 pour raisons de santé, Coward fit tout ce qu’il pouvait pour se mettre au service de son pays durant la Seconde Guerre mondiale. Son ambition était de se voir confier des missions de renseignement. Il en effectua quelques-unes mais, pour l’essentiel, sa contribution à l’effort de guerre prit la forme de tournées devant les troupes, d’une chanson satirique sur les Allemands qu’affectionnait Churchill et d’un film patriotique dont il était très fier, Ceux qui servent en mer, inspiré par les exploits de Lord Mountbatten lors de la bataille navale de Crète. Le coréalisateur était David Lean, avec qui il réalisa plusieurs autres films, dont le très beau Brève rencontre, adaptation d’une de ses pièces qui raconte une histoire d’amour impossible entre un homme et une femme tous deux mariés.

Après la guerre, Coward ne retrouva plus jamais le succès qu’il avait connu durant les deux décennies précédentes. La qualité de son inspiration était moins bonne, et la société qu’il avait connue, dont son théâtre était le produit, changeait rapidement. Pour échapper à la pression fiscale, il s’établit à la Jamaïque, où il eut notamment pour voisin Ian Fleming. En politique, son conservatisme spontané s’accentua. Sur le plan professionnel, il poursuivit à Las Vegas une carrière de chanteur de music-hall virtuose qui lui valut de nouveaux triomphes et lui fournit l’occasion de se faire des amis à Hollywood. L’irruption sur la scène théâtrale londonienne, dans les années 1950, des « jeunes hommes en colère » emmenés par John Osborne, ainsi que du nouveau théâtre de Pinter, Beckett et Ionesco, ne suscita chez lui que des sarcasmes. Il finit pourtant par reconnaître des qualités à une pièce de Pinter. Bien que la critique sociale prenne chez ces auteurs une forme très différente de celle qu’elle revêtait dans son théâtre, certains trouvent chez Pinter, Osborne et même Beckett des traces d’une influence de Coward, que celui-ci aurait cependant été le dernier à reconnaître.

Comme beaucoup d’acteurs – et son tempérament était fondamentalement celui d’un acteur –, Noël Coward était en représentation permanente. À côté de ses pièces, sa création la plus réussie, dit-on souvent, fut celle de son personnage. Dans cinquante ans, affirmait un peu imprudemment le critique théâtral Kenneth Tynan, même les plus jeunes d’entre nous sauront ce qu’est « un type de personne à la Noël Coward ». On sait ce qu’il entendait par là : le fume-cigarette, la robe de chambre en soie, la mise impeccable, un air de nonchalance distinguée. Cette apparence très calculée, soutient Oliver Soden, avait notamment pour fonction de masquer un aspect de sa vie sur lequel, bien qu’il fût notoire, il n’entendait pas s’exprimer publiquement : son homosexualité. Parce que l’homosexualité est restée illégale en Grande-Bretagne durant la plus grande partie de sa vie, mais aussi parce que la sexualité en général relevait strictement à ses yeux du domaine privé. La passion amoureuse effrayait Coward, parce qu’elle impliquait une perte de contrôle à laquelle il se refusait. On ne lui connaît que quelques liaisons durables dont l’une avec l’homme d’affaires Jack Wilson, qui finit par l’escroquer, et une autre avec l’acteur Graham Payn avec lequel, en compagnie de son secrétaire (et premier biographe) Cole Lesley, il passa les trente dernières années de son existence. Toute sa vie, il fut par ailleurs entouré de femmes auxquelles le liait une amitié profonde : les actrices Esmé Wynne, Gertrude Lawrence et Lynn Fontanne au début de sa carrière, sa secrétaire et confidente Lorn Loraine et la styliste des costumes de ses pièces, Gladys Calthrop, durant un demi-siècle, plus tard Marlene Dietrich et Greta Garbo.

Les admirateurs de Noël Coward le présentent fréquemment comme l’héritier et le continuateur d’Oscar Wilde et de Bernard Shaw. Le premier est mort trop tôt pour qu’il l’ait connu, et il n’en pensait aucun bien. Leurs pièces se caractérisent par le même goût pour les dialogues étincelants et la même recherche de la formule mémorable, mais celles de Wilde sont beaucoup mieux construites. Comme le souligne le critique américain Daniel Mendelsohn, elles sont en effet l’œuvre d’un auteur de théâtre, quand celles de Coward sont les créations d’un acteur, d’abord intéressé par le jeu. Bernard Shaw, d’un autre côté, qui a été pour Coward une source d’inspiration, appréciait son travail. Il l’a encouragé à ses débuts tout en le mettant en garde contre la tentation de le copier et n’a cessé de l’admirer. Placer Coward dans son sillage a donc du sens. Il est toutefois commun de ne reconnaître à Coward que « le talent d’amuser ». Tirée d’une chanson d’une de ses opérettes, Bitter-Sweet, la formule a été utilisée (amputée de son premier mot, l’adverbe restrictif « juste ») comme titre d’une de ses premières biographies. Elle figure sur une plaque commémorative à son nom dans l’abbaye de Westminster. L’aurait-elle choqué ? Coward était lucide au sujet de la qualité très inégale de ses innombrables réalisations. Mais il avait une claire conscience de son talent et de la valeur de ce qu’il avait accompli. Surtout, il ne considérait pas qu’amuser fût indigne. Face à l’hypocrise des rapports sociaux, à la futilité des ambitions, à la tragédie de la guerre, aux inévitables souffrances de la vie sentimentale, un sourire ironique mais indulgent lui semblait la meilleure attitude. Dans ses comédies comme dans l’existence qu’il a menée s’exprimait une philosophie, facile et peu profonde diront certains, mais sage et cohérente, inséparable de la volonté de bonheur, de la générosité et du don de l’amitié qui éclatent dans ses lettres et dont témoignent tous ceux qui l’ont connu.