Raconter la manière dont nous sommes passés du travail d’interception des communications échangées par les gouvernements, les armées et les criminels du monde entier à la collecte indiscriminée des paroles, des courriels et des transmissions de données échangées par tous, c’est raconter l’histoire désespérément banale d’une dégénérescence bureaucratique ô combien prévisible.

Tout a commencé avec les téléphones portables Thuraya qu’Oussama Ben Laden et autres terroristes bien nantis aimaient utiliser car ils étaient liés à un opérateur émirati capable d’assurer une excellente couverture dans les zones normales et au moins minimale dans les régions reculées d’un grand intérêt pour Ben Laden and Co. À cette époque ancienne, le Thuraya était pour de nombreux clients du Golfe et d’ailleurs un simple accessoire de mode. Mais pour les terroristes réfugiés dans l’Afghanistan des talibans, où ne fonctionnait aucun service de téléphonie mobile (aujourd’hui, on compte de nombreux fournisseurs pour quelque 18 millions d’utilisateurs), il était indispensable.

S’étant révélée complètement incapable, avant le 11 septembre 2001, de tirer le moindre profit des communications captées sur les Thuraya et des autres occasions de découvrir le complot en raison de l’incompétence grossière impitoyablement décrite dans les rapports officiels (Michael F. Scheuer, à la tête de l’unité chargée de surveiller Ben Laden, ne savait pas lire l’arabe, ni même comprendre la langue orale), l’organisation américaine du renseignement d’origine électromagnétique a naturellement reçu l’ordre de se consacrer à la recherche des terroristes, de même que toutes les autres officines.

Une mission bienvenue pour la National Security Agency (NSA), dont la tâche est précisément d’extraire des informations de tous les signaux émis, depuis les appels téléphoniques jusqu’aux données télémétriques des missiles : l’agence était passablement sous-utilisée depuis une décennie. L’effondrement de l’empire soviétique avait en effet balayé du jour au lendemain l’ensemble de l’activité portant sur les pays du Pacte de Varsovie : les communications gouvernementales et militaires de la Bulgarie, de la République tchèque, de l’Allemagne de l’Est, de la Hongrie, de la Pologne et de la Roumanie n’avaient plus aucun intérêt. Cette nouvelle donne aurait dû conduire au licenciement immédiat de toutes sortes de linguistes, d’analystes et d’agents administratifs, mais leur inutilité fut marquée du sceau du secret. L’Armée rouge conservait certes tout son intérêt, de même que le Kremlin et les autres composantes de l’État russe. En outre, le travail sur la Chine était déjà en plein essor. Mais tout cela ne compensait que légèrement la contraction drastique de l’immense appareil militaire de l’ancien bloc soviétique et la chute plus brutale encore du rythme des opérations des forces russes restantes. L’une et l’autre ont énormément réduit le nombre de signaux susceptibles d’être recueillis afin de pouvoir continuer d’occuper du personnel à identifier, déchiffrer, interpréter et diffuser ces données. Seules quelques centaines de personnes étaient réellement nécessaires sur les milliers et les milliers d’employés affectés au service des antennes exploitées par les sections du renseignement électromagnétique de l’armée de terre, de la marine et de l’aviation. Il en allait de même pour les milliers et les milliers de traducteurs, d’experts en cryptologie, de déchiffreurs, d’opérateurs de superordinateurs et d’analystes de toute sorte, sans oublier les managers. Avec la fin de la Guerre froide, le danger était grand de voir un Congrès frileux en matière budgétaire découvrir le pot aux roses et exiger des licenciements massifs.

Pénurie de cibles

La lutte contre le terrorisme tombait donc à point nommé, mais cette nouvelle activité ne semblait pas, de prime abord, particulièrement prometteuse. Comparée aux quelque 50 000 émetteurs militaires soviétiques placés sur les véhicules, les navires, les avions, les postes de commandement et les QG dans les dernières années de la Guerre froide, la quantité d’appareils présents en Afghanistan paraissait ridicule. Et les communications reconnues suspectes à travers le monde étaient à peine plus nombreuses. Certes, Internet, hôte de tant de sites djihadistes, fournissait plus de travail ; mais il fallut une éternité pour embaucher des linguistes spécialistes de l’arabe et de l’ourdou, ou même des locuteurs du farsi (bien qu’il s’en trouve 250 000 rien qu’à Los Angeles), sans parler du pachtoune. Et puis, surtout, la liste complète des suspects n’était tout bonnement pas très longue. Bien sûr, cela s’est amélioré pour le renseignement électromagnétique avec la guerre d’Irak en 2003 ; mais, encore une fois, le volume d’activité n’était pas bien gros par rapport à l’ampleur considérable de la capacité installée. Du moins, tant qu’il s’agissait d’intercepter les communications des personnes soupçonnées d’agissements criminels…

C’est alors précisément que l’intelligence collective de la bureaucratie du renseignement électromagnétique eut son éclair de génie : pour résoudre le problème de la pénurie de cibles, il suffisait d’intercepter aussi les signaux émis par les suspects « possibles ». En dignes Américains viscéralement hostiles à la discrimination, les responsables du renseignement refusèrent de restreindre la surveillance aux centaines de millions de musulmans qui communiquent d’une manière ou d’une autre par téléphone portable. Ce qui ne laissait qu’une définition envisageable des suspects possibles : tout le monde, partout. Certes, dans le cas des citoyens américains, seules les « métadonnées » pouvaient être recueillies : il s’agissait d’enregistrer qui entrait en contact avec qui, pas ce qui se disait, s’écrivait ou se transmettait. Mais cette réserve ne s’étendait pas aux étrangers, comme Angela Merkel l’a appris à ses dépens (1). Si les communications des gouvernements partenaires du renseignement électronique américain – l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni – ont été exclues (2), ce fut à peu près tout. Rien d’autre ne vint limiter la collecte de chaque signal susceptible d’être recueilli, puis son « traitement » – un excellent terme générique pour cacher l’impossibilité absolue de comprendre davantage qu’une fraction infinitésimale de l’énorme quantité de matériau récolté.

Le désir de justifier la surcapacité héritée de la Guerre froide, le désir d’ajouter plus de capacité encore et le désir d’acquérir également une capacité extérieure, en versant des milliards à des sous-traitants privilégiés comme Booz Allen Hamilton Inc., ancien employeur d’Edward Snowden et de nombreux anciens de la NSA, étaient parfaitement naturels. Ils relèvent du réflexe de survie de n’importe quel bureaucrate : se développer s’il le peut, autant qu’il le peut.

Mais ce projet dépendait du financement du Congrès et l’on pouvait craindre, après le 11 Septembre, que les élus refusent tout simplement d’injecter des milliards dans les services de renseignement, étant donné ce que l’on savait de leurs défaillances au cours de la période précédant les attentats. Les conclusions des rapports déjà mentionnés relevaient de deux catégories distinctes : défauts d’action et défauts de coordination. Ces derniers étaient simples : le FBI avait la CIA en horreur depuis le jour de sa création, le 18 septembre 1947 – non sans avoir auparavant abhorré les intellectuels, les Juifs et les patriciens de l’OSS, ancêtre de l’Agence. Celle-ci n’était pas en reste, et n’avait que mépris pour les flics arrivistes du FBI. Moyennant quoi les deux organisations communiquaient très peu, très partiellement, très tardivement – et seulement quand il le fallait vraiment. Au-delà de ces deux services, et de la NSA elle-même (où la coordination péchait plus encore, en raison de normes plus strictes en matière de secret de celle qu’on surnomme « No Such Agency (3) »), d’autres agences fédérales font aussi du renseignement, tout comme les 5 000 et quelques services de police présents dans les États, les comtés et les municipalités. On s’attaqua sur-le-champ à ce problème de coordination. Et, pour pallier la réticence des différents services à transmettre des informations aux agences rivales, un organisme neutre fut créé en 2003, le Centre national contre-terroriste. Malgré la quantité d’obstacles possibles, à commencer par l’attachement de tout ce petit monde à son pré carré et l’incompatibilité des logiciels utilisés par les uns et les autres, la coordination s’est réellement – sinon rapidement – améliorée. Le problème de la compréhension du contexte restait en revanche entier : informés que l’immigré tchétchène Tamerlan Tsarnaev était rentré récemment d’un séjour de six mois au Daghestan, le FBI et la police de Boston ont réagi de la même manière que si on leur avait annoncé qu’Arnold Schwarzenegger revenait d’un voyage au Tyrol. Des personnes ont péri et davantage encore ont été mutilées à vie à cause de cette manière indiscriminée de pratiquer la non-discrimination (4).

Mais c’est au niveau de l’action, non de la coordination, que la situation était la pire. Et elle l’est restée. Les terroristes ne produisent pas de données visuelles facilement repérables : ils ne possèdent pas de bases aériennes, ne portent pas l’uniforme, et leurs communications, bien réelles, sont beaucoup trop rares pour pouvoir tirer quoi que ce soit de l’analyse du trafic (activité fort utile pour détecter une concentration de troupes et ce genre de choses, même si aucun signal n’est vraiment déchiffré). De même, les terroristes actuels ne divulguent rien sur les appareils successeurs des bons vieux Thuraya. Grâce aux révélations parues dans la presse plus d’une décennie avant celles de Snowden, même les plus ignorants ont adopté la règle édictée par la mafia new-yorkaise en 1914 : ne jamais communiquer par téléphone (5).

Leaders fantômes

À l’époque, ces fuites avaient fait pousser des cris d’orfraie. Mais avec le recul, force est de constater qu’elles ont magnifiquement servi l’intérêt national, en conduisant à la fermeture définitive du quartier général d’Al-Qaïda et en réduisant les leaders de l’organisation à la paralysie, à un moment où ils auraient encore pu capitaliser sur le succès phénoménal du 11 Septembre. Grâce à l’interruption de toutes les télécommunications, remplacées par le seul recours aux messagers de confiance, Oussama Ben Laden est resté en vie jusqu’au 2 mai 2011, et Ayman al-Zawahiri jusqu’à ce jour encore – mais comme des leaders fantômes, désormais incapables de développer et de faire fonctionner une organisation ; incapables, à vrai dire, de faire autre chose que continuer de respirer.

Il est impossible de vaincre des groupes terroristes qui ne produisent plus ni images ni signaux sans une action de terrain qui permette à des volontaires d’infiltrer les réseaux, de les repérer dans les endroits improbables où ils sont encore susceptibles d’émerger, de les prendre au piège d’opérations sous fausse bannière et autres ruses de ce genre (6) – toutes activités que la CIA accomplit magnifiquement au cinéma, mais pas dans la vraie vie. Car les projets s’empêtrent dans une multitude de réunions internes, externes, entre agences et au sein des ambassades, tant et si bien que, dans la réalité, cela n’aboutit à rien. Pénétrer et démanteler les groupes terroristes devrait être la mission première de la CIA : c’est ainsi que le Shin Bet et le Mossad israéliens contiennent le terrorisme, c’est ainsi qu’ont été contenues les différentes branches de l’IRA. Mais, dans les faits, la direction dite opérationnelle de la CIA n’a pas même essayé de faire son devoir. Pour commencer, elle possède très peu de vrais agents, à savoir des personnes qui peuvent aller quelque part faire autre chose qu’assister à une réunion dans les bureaux de l’antenne locale de l’Agence ou à la chancellerie ; ce qui n’empêche pas la plupart des voyages de ce genre d’être enregistrés comme « missions » – et même comme missions secrètes pour peu que le type n’arbore pas un T-shirt de la CIA du début à la fin. Même les directeurs d’assez haut rang, même les juristes du contentieux, même le personnel administratif du service des relations humaines et de la discrimination positive sont plus nombreux que les agents de terrain ; lesquels, cela va sans dire, ne sont qu’une poignée par rapport au personnel dédié aux technologies de l’information, ou à toute la direction du renseignement.

En outre, les quelques agents qui restent ne sont pas très opérationnels, malgré l’acharnement avec lequel les directeurs successifs de la CIA les peignent en héros. Car enfin, comment se fait-il, étant donné les vicissitudes des guerres d’Irak et d’Afghanistan, étant donné la durée du combat contre les groupes terroristes à l’échelle mondiale, que travailler pour la direction opérationnelle de la CIA soit encore à peu près cent fois moins dangereux que d’être pêcheur ou bûcheron à 20 dollars de l’heure ? Même le tout petit nombre de victimes n’est pas principalement dû à des actes de bravoure ayant mal tourné, mais à l’incompétence la plus crasse. C’est elle qui a tué sept officiers et contractants de la CIA sur la base Chapman en Afghanistan le 30 décembre 2009 – morts quand un agent double ridiculement mal géré, qu’ils s’étaient hâtés d’accueillir sans prendre la moindre précaution de sécurité comme ils l’auraient fait pour un parlementaire en visite, les a fait sauter. Mais ce ne fut là que la traduction de l’impéritie générale de toute l’opération : ce n’est pas un hasard si la personne la plus haut gradée présente sur place, Lynne Matthews, avait travaillé pendant des années avec le même Michael F. Scheuer qui n’avait pas pris la peine d’apprendre l’arabe alors qu’il était chargé de la traque de Ben Laden (7).

De nouvelles strates de management

Les rapports post-11 Septembre avaient édifié le Congrès sur l’impuissance opérationnelle de la CIA, et l’on savait d’expérience ce qu’il fallait faire : soustraire la direction des opérations à la CIA, pour transformer l’Agence en pure et simple organisation de renseignement – avec, dans l’idéal, une direction administrative ramenée à des dimensions normales –, et créer un service action nettement plus petit et totalement séparé ; puis remplacer la plupart des officiers traitants et des agents tout juste opérationnels par de nouvelles recrues à la fois capables et désireuses de faire le boulot. On irait les chercher parmi les très nombreux Américains qui parlent couramment des langues étrangères, ont déjà travaillé hors des frontières et font la preuve de leur goût du risque. Ainsi, les États-Unis se doteraient enfin d’une officine dédiée à l’action secrète à la hauteur de la compétence de leur armée et du professionnalisme de leurs diplomates.

L’administration présidentielle et toutes les commissions parlementaires concernées ont été approchées par des espions chevronnés ayant des propositions plus ou moins identiques (même si l’un d’eux a, en plus, recommandé que les bureaux soient passés au fumigène après les licenciements massifs nécessaires au début). L’unanimisme était impressionnant, et fit apparemment l’objet d’une grande attention. Mais,

in fine, aucune personnalité de premier plan ne s’est présentée pour mettre en œuvre la réforme, et le Congrès a fonctionné en pilotage automatique, injectant des milliards dans chaque budget du renseignement en vue. La CIA savait exactement quoi faire de l’argent : elle s’est empressée d’ajouter de nouvelles strates de management au-dessus des anciennes, à point nommé pour la création d’une toute nouvelle direction générale du renseignement, placée en surplomb de toutes les officines, ce qui a propulsé le ratio administrateurs/agents à des niveaux à peine croyables. Ce qui s’est passé le 30 décembre 2009 sur la base Chapman a témoigné d’un manque total de progrès.

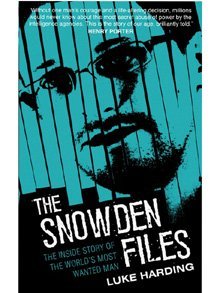

La seule manière correcte de comprendre la réalité qu’Edward Snowden a révélée est la suivante : l’interception massive des télécommunications de chacun de nous n’est que le nouveau moyen trouvé par les services de renseignement pour échapper à l’indispensable travail d’infiltration et de déstabilisation des groupes terroristes – tâches dont la CIA ne s’acquittera pas en raison des divers désagréments et des possibles dangers qu’elles présentent. Les révélations de Luke Harding, journaliste au

Guardian, dans « Les dossiers Snowden » ne révèlent évidemment rien, en raison des histoires mêmes que raconte son livre, qui portent toutes sur des confidences déjà faites par Snowden en personne – mis à part des éléments biographiques eux-mêmes également connus. On trouve aussi de nombreux détails sur l’ordinaire des voyages de Glenn Greenwald, le reporter du

Guardian (édition américaine) qui a le premier interviewé le jeune consultant de la NSA avant de devenir son principal relais, qui raconte à nouveau les pérégrinations hypermédiatisées de Snowden (8). En revanche, il y a là très peu de choses sur la petite amie salement abandonnée de Snowden, Lindsay Mills.

Naturellement, pour Harding, Snowden est un héros, et même bien davantage que cela : un excellent sujet. Mais, comme l’ont déclaré tant de personnalités distinguées, est-il aussi un traître ? Avant d’examiner cette question, il faut d’abord admettre qu’Edward Snowden a violé un certain nombre de lois. Les Américains étant très respectueux du droit, Snowden devra affronter ces lois quand il regagnera le territoire américain après avoir quitté son asile russe, forcément désagréable, et de plus en plus compromettant. Personnellement, je suis tout à fait convaincu qu’il rentrera, sauf si on l’en empêche.

Snowden, donc, a incontestablement enfreint la loi. Mais cela ne fait pas nécessairement de lui un traître, c’est-à-dire un homme qui veut nuire aux États-Unis, et/ou leur nuit de fait. C’est une question à laquelle personne, pas même le juriste le plus qualifié, ne peut répondre

ex cathedra, car elle est bien plus politique que juridique. Pour savoir si Snowden a fait du tort aux États-Unis, il faut d’abord définir de quoi l’on parle : s’agit-il des États-Unis de la NSA, ou de la Constitution américaine ?

Aiguille terroriste dans une botte de foin

La meilleure manière de répondre est indirecte : le 8 mars 2014, le sénateur Rand Paul a recueilli 31 % des 2 459 voix exprimées par les militants lors de la « CPAC » (Conférence d’action politique conservatrice), le rendez-vous annuel de la jeune garde conservatrice du Parti républicain (9). Il arrivait ainsi loin devant les 8 % obtenus par Chris Christie, le gouverneur du New Jersey. Tous deux étaient là en tant que candidats à la candidature présidentielle, et s’il paraît peu probable que Rand Paul remplace Barack Obama à la Maison-Blanche, même le vote extrêmement peu représentatif de la CPAC prouve qu’il est au minimum éligible. Voilà qui est intéressant car il s’est diamétralement opposé à l’interception massive des communications par la NSA et ses auxiliaires, américains ou non (en particulier les services secrets britanniques). Il est en cela tout à fait d’accord, fût-ce implicitement, avec les conceptions de cet autre libertarien qu’est Edward Snowden.

D’ordinaire, les parlementaires républicains également à l’unisson de Snowden le sont uniquement pour des raisons fiscales. Ils combattent l’interception massive des communications parce que la recherche dans ces bottes de foin que forment les milliards d’appels téléphoniques et de courriels échangés à travers la planète, pour y dénicher des aiguilles terroristes, coûte des milliards et des milliards de dollars – et n’a permis de découvrir que très peu de criminels. Les opposants républicains sont rejoints bien sûr par les démocrates du Congrès qui voient d’un mauvais œil les pratiques intrusives des services de renseignement, même quand ils sont par ailleurs favorables à une défense forte. À quoi il faut ajouter la minorité des démocrates de gauche qui sont hostiles à toute forme de défense forte et ceux qui seraient même capables de se réjouir d’un affaiblissement des États-Unis (on trouve quelques tiers-mondistes au Congrès). Il semble donc assez probable qu’une majorité à la fois des démocrates et des républicains ne considéreraient pas Snowden comme un traître. Rien de tout cela ne signifie qu’ils rejettent, tout comme Snowden lui-même, le renseignement électromagnétique en tant que tel. À condition que la pratique vise précisément les communications de gouvernements étrangers et de leurs forces armées, ainsi que les criminels présumés (y compris les terroristes), et qu’elle soit soumise au préalable à décision judiciaire lorsque des citoyens américains sont concernés.

Ce faisant, toutes les personnes mentionnées ici, Snowden inclus, se comportent simplement en défenseurs de la Constitution et donc en patriotes, car il n’existe aucune autre façon d’être un patriote américain : quand ils prêtent serment, les présidents jurent de défendre la Constitution, pas les territoires changeants des États-Unis. De même, il ne fait pas le moindre doute que les garanties apportées à tous les autres droits par la Constitution doivent inclure le droit à la vie privée, qui en est la condition. En tant que patriotes, Rand Paul, Snowden et les autres approuvent certainement la traque et l’assassinat des terroristes par n’importe quel moyen efficace et se fichent pas mal des droits de ces derniers, qui y ont renoncé de fait en déclarant la guerre aux États-Unis et à leurs alliés. De même, ils s’opposent aux interceptions massives car ils sont à juste titre convaincus que ce genre de pratique affaiblit les États-Unis sur les plans moral, fiscal et opérationnel. Rien de tout cela ne signifie que Snowden échappera au procès à son retour, mais certains hauts responsables du renseignement américain lui ont déjà envoyé les signes du « tout est pardonné-rentre à la maison ». Notamment par crainte qu’il ne possède d’autres secrets : il ne les a pas divulgués et n’a pas l’intention de le faire, mais ces dossiers ne sont pas protégés tant qu’il reste dans son dangereux asile russe (10).

Oui, Snowden a infligé des milliards de dollars de dégâts aux programmes d’interception existants. Mais, contrairement à une assez longue liste de traîtres, il n’a pas mis en péril l’identité d’agents. Surtout, il a lésé un dispositif contre-productif qui n’a nul besoin d’être remplacé. De ce point de vue, il a fait économiser davantage de milliards qu’il n’en a coûté. En somme, ce qu’Edward Snowden a exposé doit être démantelé, et le plus tôt sera le mieux. Même les bureaucrates du renseignement ne devraient pas s’y opposer : avec l’activité russe de nouveau en plein essor, et l’activité chinoise en développement constant, ils n’ont vraiment pas besoin d’espionner le compte Facebook de ma fille.

Cet article est paru dans le

Times Literary Supplement le 11 avril 2014. Il a été traduit par Sandrine Tolotti.

Notes

1| Les documents communiqués par Edward Snowden ont révélé que le téléphone portable de la chancelière allemande était sur écoute depuis 2002.

2| Dans le cadre du traité UKUSA du 28 août 1947, les États-Unis mènent l’essentiel de leur travail de renseignement d’origine électromagnétique avec quatre pays partenaires : Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Australie, Canada. Ensemble, ils forment les « five eyes », les « cinq yeux ». Ce traité a permis de mettre sur pied le réseau Echelon, déjà chargé d’intercepter les communications, par satellite notamment, dont l’existence a été révélée à la fin des années 1990.

3| Ce jeu de mots – « Il n’existe pas d’agence de ce nom » – renvoie au culte du secret de la NSA.

4| L’auteur fait référence à l’attentat contre le marathon de Boston en avril 2013.

5| L’auteur fait ici référence au système Echelon d’interception des télécommunications : s’il a été révélé par Duncan Campbell dès 1988, le scandale n’a véritablement éclaté qu’en 1999, quand le journaliste a actualisé son enquête pour le compte du service d’évaluation des choix scientifiques et techniques (STOA) du Parlement européen. Le 5 septembre 2001, le Parlement européen a approuvé le rapport détaillant le système d’écoute et adopté une résolution condamnant l’espionnage économique et l’atteinte à la vie privée.

6| Il s’agit d’une ruse de guerre qui consiste à agir sous uniforme ennemi, dans le cadre d’opérations clandestines. La pratique est interdite par la Convention de La Haye.

7| Après la révélation qu’il avait écrit, sous la signature « Anonymous », un livre très critique sur la politique américaine intitulé Imperial Hubris: Why the West is Losing the War on Terror (« Démesure impériale : pourquoi l’Occident est en train de perdre la guerre contre le terrorisme »), Michael Scheuer a démissionné de la CIA en 2004. Il a écrit depuis plusieurs livres dans la même veine, et reçu les compliments pour sa clairvoyance d’Al-Qaïda et de Daesh.

8| Glenn Greenwald, Nulle part où se cacher, JC Lattès, 2014.

9| Rand Paul est un sénateur américain célèbre pour sa défense acharnée des libertés individuelles. Ce libertarien s’est notamment illustré en prononçant au Sénat un discours de 12 heures et 52 minutes, debout, contre le programme de drones de l’administration Obama.

10| Mi-décembre 2013, le chef de l’unité mise en place par la NSA pour répondre aux fuites, Rick Ledgett, a laissé entendre qu’il serait prêt à examiner une amnistie si Snowden voulait bien cesser ses révélations, compte tenu du danger que son « trésor » représente. L’idée d’un pardon ou d’une réduction de peine a gagné en crédibilité le 1er janvier 2014 lorsque le New York Times s’y est rallié. « Étant donné l’énorme valeur des informations qu’il a révélées et les abus qu’il a exposés, M. Snowden mérite mieux qu’une vie d’exil permanent, de peur et de fuite. Il a peut-être commis un crime mais il a rendu à ce pays un grand service. »

Pour aller plus loin

• Antoine Lefébure, L’Affaire Snowden. Comment les États-Unis espionnent le monde, La Découverte, 2014. L’histoire de la dérive sécuritaire de la NSA à la lumière de la politique de surveillance des télécommunications mondiales menée par les gouvernements américains depuis la Seconde Guerre mondiale. Par un historien des médias, ancien directeur d’Havas, et expert en technologies de la communication.

• Franck Leroy, Surveillance. Le risque totalitaire, Actes Sud, 2014. Un spécialiste des systèmes d’information analyse les enjeux de la surveillance de masse et invite les citoyens à réagir. Car nous n’assistons pas un dérapage mais à l’émergence d’un totalitarisme dont les États européens sont aussi les acteurs.