Un biographe relève un défi

Publié en septembre 2025. Par Michel André.

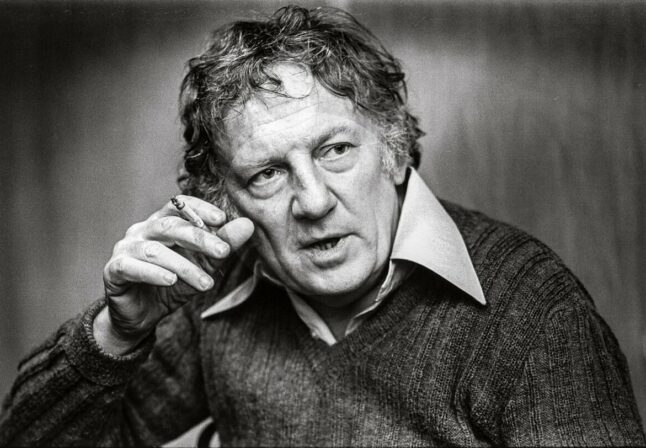

Romancier, poète, essayiste, dramaturge, scénariste, metteur en scène, cinéaste et peintre, le Flamand Hugo Claus a laissé à son biographe la lourde tâche de « séparer la vérité des mensonges » qu’il disait lui-même avoir inventés autour de sa vie.

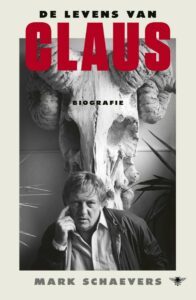

« Toute ma vie, j’ai inventé des choses [à mon propos]. Il faudrait dix ans à quelqu’un pour séparer la vérité des mensonges. » C’est ce que déclarait en 2004 Hugo Claus au journaliste Mark Schaevers au moment où celui-ci préparait une collection d’extraits choisis d’entretiens avec lui. En référence à la vie mouvementée, à la personnalité kaléidoscopique et aux multiples facettes de la carrière artistique de Claus – romancier, poète, essayiste, dramaturge, scénariste, metteur en scène, cinéaste et peintre – Schaevers donna au livre le titre Groepsportret (« Portrait de groupe »). Vingt ans plus tard, il vient de publier une volumineuse biographie « à l’anglo-saxonne » (plus de 800 pages) de l’homme qu’on présente souvent comme le plus grand auteur flamand contemporain et, à côté de quelques confrères hollandais dont les deux plus jeunes (Cees Nooteboom et Harry Mulisch) furent ses amis, un des meilleurs écrivains de langue néerlandaise du XXe siècle.

Comme l’intéressé l’avait prédit, ou par coïncidence, pour mener à bien ce nouvel ouvrage intitulé, dans le même esprit que le précédent, « Les vies de Claus », il a fallu à Schaevers exactement dix ans de recherches dans les abondantes archives de l’écrivain (lettres, manuscrits, carnets), complétées par des entretiens avec une centaine de personnes qui l’ont connu. Ainsi que Claus l’avait annoncé, une partie de son travail a consisté à identifier ce qui, dans une vie qu’il avait fortement tendance à mythologiser, peut être considéré comme avéré.

Hugo Claus est né à Bruges en 1929. Son père, qu’il décrit comme un menteur invétéré, était imprimeur. Il passa les plus tendres années de son enfance dans un internat tenu par des religieuses, où régnaient des conditions spartiates. Toute sa vie, il éprouva une « haine viscérale et instinctive » envers l’Église catholique, qu’il accusait d’exploiter à son profit les aspirations spirituelles que chacun peut éprouver. Ayant quitté l’école très tôt, il exerça durant son adolescence et les premières années de sa jeunesse divers métiers manuels. Il était un lecteur vorace et sa culture fut celle d’un brillant autodidacte. Longtemps, il conserva le silence sur sa vie durant la Seconde Guerre mondiale. Ce n’est que par petits bouts qu’il lâcha des informations à ce sujet. On apprit ainsi successivement que ses parents avaient été collaborateurs, que lui-même avait fait partie d’un mouvement de jeunesse national-socialiste flamand, qu’il avait défilé en uniforme et s’était même rendu en Allemagne, où il avait eu des contacts avec les Jeunesses hitlériennes. Adulte, Claus professa des positions politiques radicales d’une tout autre nature. Dans une des maisons où il habita, un poster de Che Guevara était affiché au mur et il admirait Fidel Castro. À deux reprises, il se prêta au fameux questionnaire de Proust. À la question « Quel est votre héros dans la vie réelle ? », il répondit chaque fois : « Hô Chi Minh ».

Ses sentiments envers la Flandre étaient ambivalents. Bien qu’il maîtrisât parfaitement le français, jamais il n’envisagea d’écrire dans une autre langue que le flamand. Il ne cessa néanmoins de s’en prendre avec véhémence à ce qu’il fustigeait comme la mentalité petite-bourgeoise, matérialiste, conformiste et bigote de la Flandre traditionnelle. Il vécut à différents endroits en Flandre : à Gand, Anvers, Ostende et dans le village de Nukerke, dans les « Ardennes flamandes ». Se disant « flamingant francophile », il était attaché à sa terre natale malgré toutes les critiques qu’il formulait à son égard. Ceci ne l’empêcha pas de mener une existence nomade et cosmopolite. Voyageant beaucoup (notamment en Grèce, en Turquie, en Espagne ainsi qu’à Cuba, en compagnie de son ami Harry Mulisch), il s’établit à plusieurs reprises à l’étranger : à Paris, Rome, Amsterdam, aux États-Unis, en Provence.

Ses déménagements réguliers étaient pour une part liés à une vie amoureuse très remplie. Il n’était pas un coureur, mais attirait les femmes. Marié une première fois avec l’actrice Elly Overzier (dont il eut un fils), il eut, à côté d’aventures éphémères, de longues liaisons avec plusieurs autres femmes fréquemment rencontrées dans le milieu du cinéma : les actrices Kitty Courbois, Maria Habraken et Sylvia Kristel (interprète de la série de films Emmanuelle, qui lui donna un second fils), l’assistante de production Ellen Jens, enfin Veerle de Wit, qui devint sa seconde épouse. Reprenant à son compte l’expression d’André Breton, Claus soutenait que seul « l’amour fou » comptait à ses yeux. La plupart des femmes avec lesquelles il eut des relations sentimentales le présentèrent comme l’homme le plus important de leur vie et lui demeurèrent attachées. Ses liaisons souvent tumultueuses compliquèrent assurément sa vie. Combinées avec sa renommée artistique grandissante et les revenus qu’elle lui assurait, elles le placèrent sous les feux des projecteurs. Il avait commencé sa vie sous le signe d’une bohème confinant à la misère. Il la termina en menant grand train en compagnie de célébrités de toutes sortes.

Au bout du compte, ce qui comptait le plus pour Claus, c’était son travail. Schaevers n’analyse que peu ses œuvres, mais il en éclaire la gestation et met en lumière leur réception contrastée : admirées, elles furent aussi régulièrement des objets de scandale. Au début de sa carrière, il avait hésité entre la peinture et la littérature. Il s’adonna aux deux. S’il opta finalement plutôt pour cette dernière, c’est parce qu’il avait le sentiment qu’elle lui permettait de s’exprimer plus complètement, en faisant appel à toutes ses ressources intellectuelles : « Rembrandt aurait pu être un imbécile », affirmait-il. Longtemps, sa peinture, influencée par l’expressionisme d’avant-garde violent du groupe Cobra, qu’il avait fréquenté à Paris, resta pour lui une activité privée et ce n’est qu’au bout d’un certain temps qu’il consentit à exposer. Son œuvre littéraire défie la catégorisation. Initialement d’allure très académique, sa poésie prit rapidement un caractère expérimental. Certains de ses poèmes sont d’un grand lyrisme et d’autres tendent à l’abstraction. Ses premiers romans frappèrent par leur réalisme et leur crudité. Son chef-d’œuvre, Le Chagrin des Belges, récit largement autobiographique et tableau burlesque, cruel, sarcastique et impitoyable de la Flandre autour de la Seconde Guerre mondiale, mélange les styles et les niveaux de langue, du néerlandais le plus savant et sophistiqué à différentes variétés de dialecte flamand. À côté de ce livre, il est surtout connu pour son théâtre. Auteur de 35 pièces, il en traduisit aussi 38 d’auteurs classiques et modernes à partir d’une demi-douzaine de langues. Une de ses mises en scène lui valut une condamnation pour outrage aux mœurs : la Sainte-Trinité de la religion catholique y était représentée par trois hommes nus. Ses excursions dans le cinéma ne furent pas toujours très heureuses. Son adaptation à l’écran du roman d’Henri Conscience Le Lion des Flandres, dont le thème est la bataille des Éperons d’or (en 1302, contre les troupes françaises) et la naissance de la conscience nationale flamande, fut jugée maladroite et pompeuse. « Les chevaux ont fait de leur mieux » ironisa un critique. Très influencé au départ par le surréalisme et Antonin Artaud, il avait en littérature des goûts éclectiques. Dans son panthéon personnel figuraient notamment Shakespeare, Flaubert, Faulkner et Gombrowicz. Lui-même se définissait comme un artiste « baroque ». Le récit de la dernière partie de la vie d’Hugo Claus, à partir de l’an 2000, serre le cœur. La décennie précédente avait été pour lui celle du sommet de la consécration et des honneurs. À deux reprises, il fut même envisagé pour le prix Nobel de littérature. Mais les années qui suivirent furent terriblement assombries par la détérioration de sa santé et, surtout, la diminution de ses capacités intellectuelles et la perte progressive de ses facultés créatrices. Dès la fin des années 1990, une amie avait aperçu dans ses yeux « une lueur d’effroi ». Au bout d’une certain temps, il dut se rendre à l’évidence : il était atteint de la maladie d’Alzheimer. Non sans regret, parce qu’il était attaché aux plaisirs de l’existence, mais parce qu’écrire était toute sa vie et qu’il ne pouvait pas accepter de ne plus en être capable, il décida d’utiliser à son bénéfice la possibilité qu’offre la législation belge de demander l’euthanasie. La nouvelle qu’il avait eu recours à cette disposition fit grand bruit. Elle lui valut une célébrité posthume auprès de milliers de gens qui découvraient son nom à cette occasion. Elle l’aurait à coup sûr embarrassé, parce qu’il ne voulait être connu et reconnu que pour son talent et n’aurait vraisemblablement eu aucun plaisir à se voir transformé en héros et symbole d’une cause politique. Ses titres à la notoriété ne se réduisent heureusement pas à cet épisode final. Son œuvre est indiscutablement de qualité inégale. Commentant une de ses premières pièces, Gerard Reve (un des « trois grands » de la littérature hollandaise avec Harry Mulisch et Willem Frederik Hermans) disait de lui que, bien qu’il fût un « dramaturge né », une fois sur trois « il en faisait trop ». La même observation pourrait s’appliquer à l’ensemble de sa production torrentielle, dont une partie était d’ailleurs de nature purement alimentaire : il n’avait que son talent pour subvenir à ses besoins. Dans le massif imposant de son œuvre multiforme, des pics se détachent cependant – plusieurs de ses romans, ses meilleures pièces et une bonne partie de sa poésie – dont il est permis d’espérer qu’ils aideront à ce qu’on se souvienne de lui autant que les circonstances de sa mort, sa personnalité flamboyante et sa vie haute en couleur.