Seul perdu dans le Pacifique

Publié le 16 novembre 2016. Par La rédaction de Books.

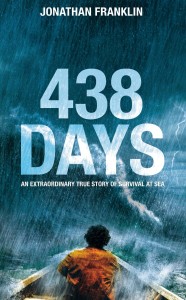

Après sept jours passés à la dérive à travers le Pacifique, deux Polynésiens ont été enfin secourus mardi. Une mésaventure angoissante, mais sans commune mesure avec l’histoire incroyable vécue par Salvador Alvarenga en 2012. Pris dans une tempête au large du Mexique, ce pêcheur a dérivé pendant quatorze mois avant d’atteindre un rivage. Dans cet article du Guardian, traduit par Books cet été, Jonathan Franklin raconte les doutes, la souffrance et la survie. 11 000 kilomètres de cauchemar en mer.

Alors qu’ils traversaient un lagon des îles Marshall, au beau milieu du Pacifique, les policiers contemplaient l’individu étendu devant eux sur le pont du bateau. On ne pouvait se cacher que cet homme avait passé un sacré bout de temps en mer, avec ses cheveux hirsutes comme un buisson et sa barbe tout embroussaillée de sauvageon. Les chevilles enflées, les poignets riquiqui, il pouvait à peine marcher. Incapable de regarder qui que ce soit dans les yeux, dissimulant souvent son visage, Salvador Alvarenga avait quitté la côte du Mexique quatorze mois plus tôt, à bord d’une petite embarcation. Un jeune équipier accompagnait alors ce pêcheur de 36 ans originaire du Salvador. À présent, on l’emmenait sur l’atoll Ebon, la pointe sud des îles Marshall et la commune la plus proche de l’endroit où il s’était échoué, à plus de 10 000 kilomètres de son point de départ. Alvarenga avait passé 438 jours à la dérive, observé la lune croître et décroître pendant plus d’un an en luttant contre la solitude, la dépression et les pulsions suicidaires.

Il avait survécu dans un monde rempli d’animaux sauvages, d’hallucinations saisissantes et d’extrême isolement. Rien de tout cela ne l’avait préparé à devenir une célébrité nationale, objet de toutes les curiosités. Quelques jours plus tard, Alvarenga faisait face à la presse internationale. Vêtu d’un ample sweat-shirt marron qui dissimulait son torse squelettique, il avait débarqué du bateau de la police, péniblement mais sans aide. La foule s’attendait à trouver une victime décharnée et grabataire. Un frisson incrédule parcourut l’assistance. Alvarenga esquissa un sourire et adressa un signe aux caméras. Plusieurs observateurs lui trouvèrent une ressemblance avec Tom Hanks dans le film Seul au monde. La photo du pêcheur barbu s’avançant à pas lents sur le rivage se propagea comme un virus. Pendant un bref moment, son nom fut sur toutes les lèvres.

Qui peut survivre à quatorze mois en mer ? Seul un scénariste d’Hollywood est capable d’imaginer une histoire dans laquelle ce genre de périple finit bien. J’étais sceptique, mais, correspondant du Guardian dans la région, j’ai commencé à enquêter. Il se trouve que des dizaines de témoins avaient vu Alvarenga prendre la mer ou entendu son SOS. Lorsqu’il fut rejeté sur une plage (à bord du bateau avec lequel il avait quitté le Mexique), à des milliers de kilomètres, il refusa obstinément d’accorder la moindre interview. Il fit même placarder sur la porte de sa chambre d’hôpital un message invitant la presse à le laisser en paix.

Je devais plus tard passer de nombreuses heures avec lui. De retour au Salvador, il m’a décrit en détail les réalités abominables de sa vie en mer pendant plus d’un an. Nous avons eu plus de quarante entretiens au cours desquels il m’a raconté son extraordinaire survie au beau milieu de l’océan. Voici son histoire.

Tout commença le 18 novembre 2012. Coincé en mer depuis la veille par une énorme tempête, Alvarenga naviguait en s’efforçant d’ignorer la mare d’eau montante qui s’étendait à ses pieds. Un marin inexpérimenté aurait pu paniquer, se mettre à écoper et se laisser détourner de sa tâche première : aligner le bateau avec les vagues. Mais Alvarenga était un vieux loup de mer. Il savait qu’il devait reprendre l’initiative Avec son homme d’équipage débutant, Ezequiel Córdoba, il se trouvait à 80 kilomètres des côtes. Et négociait lentement son retour vers le rivage.

Les embruns et les flots déversaient des centaines de litres dans le bateau, menaçant de les faire sombrer. Pendant qu’Alvarenga pilotait, Córdoba rejetait frénétiquement l’eau dans l’océan, ne s’arrêtant que pour reposer un peu les muscles de ses épaules. Le bateau, qui mesurait 8 mètres, était large comme un pick-up et long comme deux. Sans cabine surélevée, sans vitre ni feux de navigation, il était pratiquement invisible en mer. Sur le pont, une caisse en fibre de verre de la taille d’un réfrigérateur. À l’intérieur, une pleine cargaison de poissons : thons, mahi-mahi et requins – le butin de deux jours de pêche. S’ils réussissaient à rentrer, les deux hommes pourraient en tirer de quoi vivre une semaine.

Le bateau était chargé de matériel, dont 300 litres d’essence, 70 litres d’eau,

23 kilos de sardines pour les appâts, 700 hameçons, des kilomètres de fil de pêche, un harpon, trois couteaux, trois seaux pour écoper, un téléphone mobile (dans un sac en plastique pour le tenir au sec), un GPS (non étanche), un émetteur-récepteur radio (avec la batterie à moitié chargée), plusieurs clés à molette pour le moteur et 91 kilos de glace.

Alvarenga l’avait préparé avec Ray Pérez, son ami fidèle et compagnon habituel. Mais à la dernière minute, Pérez n’avait pu se joindre à lui. Pressé de prendre la mer, le pêcheur avait alors décidé d’embarquer Córdoba, un jeune homme de 22 ans surnommé Piñata. Piñata habitait au fin fond du lagon, où il était surtout connu comme défenseur vedette de l’équipe de foot locale. Alvarenga et lui ne s’étaient jamais parlé auparavant.

Le capitaine amorçait péniblement leur lent retour vers la côte (1), manœuvrant comme un surfeur qui tente de se frayer un chemin à travers les vagues. À mesure que le temps se dégradait, Córdoba perdait toute énergie. Il refusait par moments d’écoper, préférant s’accrocher à deux mains au bastingage pour vomir et pleurer. Il avait signé pour 50 dollars. Sportif et robuste, le jeune homme était capable de travailler douze heures d’affilée sans se plaindre. Mais ce trajet de retour sous le déluge et dans le fracas des vagues ? Il était persuadé que leur minuscule esquif allait se briser et les donner en pâture aux requins. Il se mit à hurler.

Alvarenga restait assis, agrippant fermement le gouvernail, déterminé à traverser une tempête à présent si forte que, sur la côte, les capitaineries interdisaient aux bateaux de sortir. Il finit par remarquer un changement dans la visibilité : la couverture nuageuse se levait et l’on pouvait désormais voir à plusieurs kilomètres. Vers 9 heures du matin, Alvarenga vit une montagne se dresser à l’horizon. Ils se trouvaient à environ deux heures de la côte quand le moteur se mit à crachoter. Alvarenga sortit sa radio et appela son patron. « Willy ! Willy ! Willy ! Le moteur est foutu !

– Calme-toi, donne-moi tes coordonnées, répondit Willy, depuis les docks de Costa Azul.

– On n’a pas de GPS, il ne fonctionne pas.

– Jette l’ancre.

– On n’a pas d’ancre. (Avant de partir, il avait remarqué son absence, mais n’imaginait pas qu’il en aurait besoin pour aller pêcher en haute mer.)

– OK, on arrive.

– Viens tout de suite, je suis vraiment dans la merde », cria Alvarenga.

Les derniers mots qu’il adressa à terre.

Les vagues cognaient le bateau. Alvarenga et Córdoba se mirent à travailler en équipe. Grâce au soleil du matin, ils pouvaient voir les lames s’approcher, s’élever très haut au-dessus d’eux, puis se fendre. Pour contrebalancer le roulis, chacun s’appuyait de toutes ses forces à l’un des côtés de l’embarcation à coque ouverte.

Mais les vagues étaient imprévisibles, elles se percutaient, unissant leurs forces pour créer une houle qui, l’espace d’un instant, hissait les pêcheurs à la hauteur d’un bâtiment de trois étages, avant de les laisser aussitôt retomber, comme un ascenseur qui se décroche. Leurs sandales de plage n’offraient aucune adhérence.

Alvarenga prit conscience que leurs prises – près de 500 kilos de poisson frais – alourdissaient considérablement le bateau et le rendaient instable. Il fallait sacrifier toute la pêche. Un par un, les poissons furent tirés de la glacière et jetés à l’eau. Ensuite, ils se débarrassèrent de la glace et de leur réserve d’essence. Alvarenga attacha au bateau 50 bouées fixées les unes aux autres, formant une « ancre » qui offrait résistance et stabilité. Mais, vers 10 heures du matin, la radio tomba en rade. Il n’était même pas midi et la tempête pouvait durer cinq jours, le pêcheur le savait. La perte du GPS était un inconvénient, la panne du moteur était une catastrophe, et maintenant, sans contact radio, ils étaient livrés à eux-mêmes.

La tempête malmena les hommes tout l’après-midi. Ils bataillaient pour écoper. Les mêmes muscles, les mêmes gestes répétitifs, heure après heure, leur avaient permis de rejeter peut-être la moitié de l’eau hors du bateau. Tous deux étaient sur le point de s’évanouir, épuisés. Mais Alvarenga était aussi furieux. Il s’empara d’un gros bâton normalement employé pour tuer les poissons et se mit à frapper le moteur cassé. Puis il prit la radio et le GPS et les jeta rageusement par-dessus bord.

Quand le soleil disparut derrière l’horizon, la tempête continuait de les ballotter. Córdoba et Alvarenga commençaient à mourir de froid. Ils renversèrent la glacière grande comme un réfrigérateur pour se blottir à l’intérieur. Trempés, à peine capables de fermer leurs poings gelés, ils se serrèrent dans les bras l’un de l’autre, s’entourant de leurs jambes. Mais, comme l’eau qui affluait faisait progressivement couler le bateau, les deux hommes durent quitter la glacière à tour de rôle pour écoper pendant des sessions frénétiques de dix à quinze minutes. Les progrès étaient lents, mais la mare d’eau à leurs pieds diminua peu à peu.

Les ténèbres rétrécissaient leur monde et ils s’avançaient toujours plus loin en haute mer, poussés par les violentes bourrasques qui partaient de la côte. Étaient-ils revenus là où ils avaient pêché la veille ? Se dirigeaient-ils vers Acapulco, au nord, ou vers Panama, au sud ? Avec les étoiles pour seul guide, ils avaient perdu leurs moyens habituels d’évaluer les distances.

Sans appât ni hameçon, Alvarenga mit au point une stratégie audacieuse pour pêcher. Il s’agenouillait sur le côté du bateau, guettait les requins, plongeait les bras dans l’eau, jusqu’aux épaules. La poitrine pressée contre le côté du bateau, il gardait les mains immobiles, à quelques centimètres d’écart. Quand un poisson passait entre elles, il les refermait brusquement, enfonçant ses ongles dans les écailles rugueuses. Beaucoup s’échappaient, mais Alvarenga maîtrisa bientôt la technique et se mit à attraper les poissons. Avec le couteau, Córdoba les vidait d’une main experte, avant de les débiter en bandelettes de la taille d’un doigt, qu’il laissait ensuite sécher au soleil. Ils mangèrent poisson après poisson. Alvarenga enfournait chair crue et chair séchée, sans vraiment relever ou se soucier de la différence. Quand ils avaient de la chance, ils capturaient des tortues et parfois des poissons volants qui se posaient dans le bateau.

Au bout de quelques jours, Alvarenga se mit à boire son urine et encouragea Córdoba à faire de même. Le liquide était salé mais n’avait rien d’immonde. Ils buvaient, urinaient, buvaient de nouveau, urinaient de nouveau, en un cycle qui leur donnait l’impression de se procurer un minimum d’hydratation ; en réalité, cela ne faisait qu’aggraver leur déshydratation. Alvarenga avait appris depuis longtemps le danger qu’il y a à boire de l’eau de mer. Malgré leur soif, ils résistèrent à l’envie d’avaler ne serait-ce qu’une tasse de l’eau salée qui les entourait à perte de vue.

« J’avais tellement faim que je mangeais mes propres ongles, j’avalais tous les petits morceaux », me dit plus tard Alvarenga. Il commença à attraper des méduses et à les engloutir tout entières. « Ça me brûlait le haut de la gorge, mais ça n’était pas si mauvais. » Au bout d’une quinzaine de jours, alors qu’il se reposait dans la glacière, Alvarenga entendit un bruit : ploc, ploc, ploc. Le clapotement ne trompait pas, c’étaient des gouttes de pluie. « Piñata ! Piñata ! Piñata ! » hurla Alvarenga en se glissant hors de son abri. Son compagnon se réveilla et le rejoignit. Courant sur le pont, les deux hommes installèrent un système de collecte de l’eau de pluie auquel Alvarenga réfléchissait depuis une semaine. Córdoba récura un seau gris d’une contenance de 20 litres et le plaça sous les gouttes.

Des nuages sombres couvaient dans le ciel et, après des jours à boire de l’urine et du sang de tortue, un orage finit par éclater. Les deux hommes ouvrirent la bouche pour profiter de la pluie, arrachèrent leurs vêtements et se douchèrent sous ce formidable déluge d’eau claire. En une heure, le seau se remplit de deux centimètres d’eau, puis bientôt de cinq. Ils se mirent à rire, en buvant toutes les deux minutes, puis décidèrent d’observer un strict rationnement.

Après plusieurs semaines en mer, Alvarenga et Córdoba excellaient dans l’art de la récup, ayant appris à distinguer les variétés de plastique qui dansent à la surface de l’océan. Ils attrapaient et mettaient de côté toutes les bouteilles. Et quand un sac-poubelle vert bien rempli passa près d’eux, ils l’attrapèrent, le hissèrent à bord et l’éventrèrent. À l’intérieur d’un sac, ils trouvèrent un morceau de chewing-gum mâché, grand comme une amande, qu’ils se partagèrent. Chacun de son côté, ils se délectèrent de cette orgie de plaisir sensuel. Sous une couche de détritus imbibés d’huile de cuisine, ils découvrirent des trésors : un demi-chou, quelques carottes et un litre de lait – à moitié tourné, mais qu’ils burent tout de même. C’était les premiers produits frais que les deux hommes voyaient depuis longtemps. Ils traitèrent les carottes détrempées avec le plus grand respect.

Lorsqu’ils eurent constitué une réserve de nourriture pour plusieurs jours, et surtout après avoir capturé et mangé une tortue, Córdoba et Alvarenga trouvèrent une brève consolation dans le magnifique paysage marin. « Nous parlions de nos mères, se rappelle Alvarenga. Et de nos mauvaises actions. Nous demandions à Dieu de nous pardonner d’être d’aussi mauvais fils. Nous imaginions les serrer dans nos bras, les embrasser. Nous promettions de travailler plus dur afin qu’elles n’aient plus jamais à trimer. Mais c’était trop tard. »

Deux mois en mer avaient habitué Alvarenga à capturer et à manger des oiseaux et des tortues. En revanche, Córdoba déclinait physiquement et mentalement. Ils étaient sur le même bateau mais prenaient des chemins différents. Le jeune homme avait été malade après avoir mangé des oiseaux crus et prit une décision radicale, commençant de refuser toute nourriture. Il saisit une bouteille d’eau en plastique mais n’avait plus l’énergie ni la motivation pour la porter à sa bouche. Alvarenga lui proposait de minuscules morceaux de chair d’oiseau, parfois une bouchée de tortue. Córdoba serrait les lèvres. La dépression était en train de paralyser son corps.

Les deux hommes firent un pacte. Si Córdoba survivait, il irait au Salvador rendre visite aux parents d’Alvarenga. Si Alvarenga s’en sortait vivant, il retournerait au Chiapas trouver la mère de Córdoba, une femme très pieuse qui s’était remariée avec un prédicateur évangélique. « Il m’a demandé de dire à sa mère qu’il était désolé de n’avoir pu lui dire au revoir et qu’elle ne devait plus lui préparer de tamales – ils devaient le laisser partir, il était allé rejoindre Dieu ».

« Je meurs, je meurs, je suis presque parti, dit Córdoba un matin.

– Ne pense pas à ça. Faisons une sieste, répondit Alvarenga en s’étendant à côté du jeune homme.

– Je suis fatigué, j’ai besoin d’eau », gémit Córdoba.

Il avait le souffle rauque. Alvarenga lui prit la bouteille d’eau et la plaça devant sa bouche, mais Córdoba n’avala pas. Au lieu de cela, il s’étendit de tout son long, secoué de brèves convulsions. Il grogna, son corps se raidit. Soudain, Alvarenga paniqua. Il hurla au visage du jeune homme : « Ne me laisse pas seul ! Il faut que tu te battes ! Qu’est-ce que je vais faire ici tout seul ? »

Córdoba ne répondit pas. Quelques instants après, il mourut les yeux ouverts.

« Je l’ai redressé pour qu’il reste au sec. J’avais peur qu’une vague l’emporte par-dessus bord, m’a raconté Alvarenga. J’ai pleuré pendant des heures. »

Le lendemain, il regarda fixement Córdoba qui se trouvait à la proue du bateau et demanda au cadavre : « Comment tu te sens ? Tu as bien dormi ? » « J’ai bien dormi, et toi ? Tu as pris ton petit déjeuner ? » Alvarenga répondait tout haut à ses propres questions, comme s’il était Córdoba parlant depuis l’au-delà. Le moyen le plus simple d’affronter la perte de son unique compagnon était de faire comme s’il n’était pas mort, tout simplement.

Six jours après le décès, Alvarenga eut une grande conversation avec la dépouille, là près de lui par une nuit sans lune ; soudain, comme s’il s’éveillait d’un rêve, il fut consterné de s’apercevoir qu’il bavardait avec un mort. « J’ai commencé par lui laver les pieds. Ses habits pourraient servir, alors je lui ai enlevé son short et son sweat-shirt. J’ai enfilé le sweat, il était rouge avec une petite tête de mort, et puis j’ai jeté le corps à la mer. À ce moment-là, je me suis évanoui. »

En reprenant connaissance, quelques minutes plus tard, Alvarenga fut terrorisé. « Qu’est-ce que je pouvais faire tout seul ? Sans personne à qui parler ? Pourquoi était-il mort et pas moi ? Je l’avais invité à venir pêcher. Je me reprochais d’avoir causé sa mort. »

Mais sa volonté de vivre et sa peur du suicide (sa mère lui avait assuré que ceux qui se tuent ne vont jamais au paradis) le poussèrent à chercher des solutions et à scruter la surface de l’océan, en quête de navires. Le lever et le coucher du soleil étaient des moments propices, car les formes floues à l’horizon deviennent alors des silhouettes nettes et le soleil est supportable. Grâce à son œil exercé, Alvarenga était désormais capable d’identifier un minuscule point au loin comme étant un bateau. À mesure qu’il s’approchait, le pêcheur reconnaissait le type d’embarcation – en général un porte-conteneurs qui passait en grondant. Chaque navire aperçu insufflait à Alvarenga un regain d’énergie qui l’incitait à faire de grands signes, à bondir et à s’agiter pendant des heures. Une vingtaine de porte-conteneurs défilèrent à l’horizon, sans qu’il se lasse de cette danse exaspérante. Les tempêtes malmenaient son petit bateau, mais, à mesure qu’il progressait à travers l’océan, elles semblaient devenir plus brèves, plus gérables.

Pour rester sain d’esprit, Alvarenga laissait vagabonder son imagination. Il s’inventa une réalité alternative, si vraisemblable qu’il pourrait déclarer par la suite en toute franchise que, seul en mer, il avait savouré les meilleurs repas et connu les rapports sexuels les plus satisfaisants de sa vie. Il commençait chaque journée par une longue promenade à pied. « J’arpentais le bateau d’avant en arrière et j’imaginais que je parcourais le monde. Je me donnais l’impression de faire réellement quelque chose. Cela me permettait de ne pas rester assis, à penser à mourir ». La joyeuse compagnie de sa famille, de ses amis et de ses maîtresses offrait à Alvarenga un moyen de s’isoler d’une réalité déprimante.

Quand il était enfant, son grand-père lui avait appris à mesurer le temps d’après les phases de la lune. À présent, seul au milieu de l’océan, il tenait le compte du nombre de mois écoulés depuis son départ ; il savait qu’il avait vu quinze cycles lunaires pendant sa dérive. Il était persuadé que sa prochaine destination serait le Ciel.

Il filait, porté par un courant régulier, quand tout à coup le ciel se remplit d’oiseaux de rivage. Alvarenga ouvrit grands les yeux. Les muscles de son cou se tendirent. Une île tropicale jaillit de la brume. Un atoll vert du Pacifique, une petite colline entourée d’un camaïeu d’eaux turquoise. Les hallucinations ne duraient jamais aussi longtemps. Ses prières avaient-elles enfin été entendues ? Très vite, l’esprit d’Alvarenga envisagea différents scénarios-catastrophes. Il pourrait dévier. Il pourrait repartir en sens inverse, c’était déjà arrivé. Il fixait la terre, tentait de repérer des détails de la côte. C’était un îlot minuscule, pas plus grand qu’un terrain de football, d’après ses calculs. Il avait l’air inhabité, sans routes, ni voitures, ni maisons en vue.

Avec son couteau, il trancha sa ligne de bouées réduite en lambeaux. C’était une décision grave. En plein océan, sans ancre, il risquait fort de chavirer à la moindre tempête tropicale. Mais Alvarenga distinguait clairement le littoral. Il fit le pari que la vitesse comptait plus que la stabilité.

Au bout d’une heure, il avait dérivé à proximité de la plage de l’île. À 10 mètres du rivage, Alvarenga plongea dans l’eau, puis pataugea « comme une tortue », jusqu’à ce qu’une grosse vague le soulève et le projette loin sur la grève, comme un morceau de bois flotté. Quand elle se retira, Alvarenga était face contre terre. « Je tenais une poignée de sable comme si c’était un trésor ».

Le pêcheur affamé rampa nu à travers un tapis de feuilles de palmier trempées, d’éclats de noix de coco et de fleurs délicieuses. Il était incapable de tenir debout plus de quelques secondes. « J’étais totalement anéanti et maigre comme une planche. Tout ce qui restait, c’était mes intestins et mes boyaux, plus ma peau et mes os. Mes bras n’avaient plus de chair. Mes cuisses étaient squelettiques, affreuses. »

Alvarenga ne le savait pas, mais il s’était échoué sur l’îlot de Tile, une petite île de l’atoll Ebon, à la pointe sud des 1 156 îles qui forment la république des Îles Marshall, l’un des lieux les plus isolés du monde. Un bateau quittant Ebon à la recherche d’une terre devra soit parcourir 6 500 kilomètres vers le nord-est pour atteindre l’Alaska, soit 4 000 kilomètres vers le sud jusqu’à Brisbane, en Australie. Si Alvarenga avait raté Ebon, il aurait dérivé au nord de l’Australie et se serait peut-être échoué en Papouasie-Nouvelle Guinée. Ou, plus probablement, il aurait continué sur 4 800 kilomètres, jusqu’à l’est des Philippines.

À force de tituber à travers le sous-bois, il se retrouva tout à coup devant un petit canal qui le séparait de la maison de plage d’Emi Libokmeto et de son mari, Russel Laikidrik. « Je regarde, et je vois un Blanc, dit Emi, qui travaille sur l’île à décortiquer des noix de coco pour les faire sécher. Il hurle. Il a l’air faible et affamé. J’ai d’abord pensé qu’il était arrivé à la nage, qu’il devait être tombé d’un bateau ».

Après s’être timidement approchés, Emi et Russel l’accueillirent chez eux. Alvarenga dessina un bateau, un homme et la côte. Puis il renonça. Comment expliquer ainsi qu’il avait dérivé en mer sur plus de 11 000 kilomètres ? Son impatience était à son comble. Il demanda des médicaments. Il demanda un médecin. Le couple indigène sourit et secoua aimablement la tête. « Même si nous ne pouvions pas nous comprendre, je me suis mis à parler, parler, parler. Plus je parlais, plus nous hurlions de rire. Je ne sais pas trop pourquoi ils riaient. Moi je riais parce que j’étais sauvé. » Après une matinée passée à soigner et nourrir le naufragé, Russel partit à l’autre bout du lagon jusqu’au chef-lieu, le port de l’île d’Ebon, pour demander l’aide de la maire. En quelques heures, un groupe composé de policiers et d’une infirmière vint secourir Alvarenga. Ils durent le persuader de monter sur un bateau pour partir avec eux à Ebon. Tandis qu’ils rendaient la santé à ce sauvageon et tentaient de lui faire raconter son voyage, un anthropologue norvégien de passage dans l’atoll prévint le Marshall Islands Journal.

Rédigé par Giff Johnson, le premier article fut publié le 31 janvier 2014 par l’Agence France-Presse. Il esquissait l’histoire dans ses incroyables grandes lignes. D’Hawaii, de Los Angeles et d’Australie, des reporters se précipitèrent sur l’île pour interviewer ce soi-disant naufragé. L’unique ligne téléphonique d’Ebon devint un champ de bataille. Les journalistes tentaient d’obtenir des détails croustillants. L’histoire d’Alvarenga reposait sur suffisamment de faits tangibles pour être plausible : il avait été porté disparu, une opération de secours avait été lancée, sa dérive était compatible avec les courants marins connus et il était extrêmement faible. (2)

Un débat éclata pourtant sur Internet et dans les salles de rédaction du monde entier : s’agissait-il du plus remarquable survivant depuis Ernest Shackleton (3), ou de la plus grande escroquerie depuis le journal intime d’Hitler ? Les recherches officielles permirent de retrouver le patron d’Alvarenga, lequel confirma que le numéro d’immatriculation du bateau à bord duquel il avait accosté était bien celui dans lequel il avait quitté le port le 17 novembre 2012, avant de disparaître. Jo Tuckman, reporter du Guardian, interrogea un représentant des sauveteurs mexicains, Jaime Marroquín, qui détailla les recherches désespérées lancées pour retrouver Alvarenga et Córdoba : « Les vents étaient forts. Nous avons dû suspendre les vols de recherche au bout de deux jours à cause du manque de visibilité. »

Je me suis mis à enquêter, à parler aux gens tout le long de la côte du Mexique. J’ai consulté les rapports médicaux, étudié les cartes et parlé à des spécialistes de la survie, des garde-côtes américains aux forces spéciales des Navy Seals en passant par Ivan MacFadyen et Jason Lewis, deux aventuriers qui ont traversé cette partie du Pacifique. Je me suis entretenu avec des océanographes et des pêcheurs qui connaissent bien la région. Tous ont confirmé que la version de la vie en mer d’Alvarenga correspondait à ce à quoi l’on pouvait s’attendre. Lorsqu’il arriva à l’hôpital des îles Marshall, il fut débriefé par des représentants de l’ambassade des États-Unis qui décrivirent les nombreuses cicatrices sur son corps très abîmé. « Il est resté longtemps dehors », déclara l’ambassadeur.

Aux îles Marshall, l’état de santé d’Alvarenga se dégrada. Il avait les pieds et les jambes enflés. Les médecins supposaient que ses tissus avaient été si longtemps privés d’eau qu’ils absorbaient désormais tout. Mais, au bout de onze jours, ils jugèrent son état suffisamment stabilisé pour l’autoriser à rentrer chez lui, au Salvador. Ils diagnostiquèrent une anémie – son alimentation à base de tortues et d’oiseaux crus avait sans doute infecté son foie. Alvarenga craignait que les parasites ne remontent dans sa tête et n’attaquent son cerveau. Il lui était impossible de dormir profondément et il pensait souvent à la mort de Córdoba. Fêter sa survie seul avait un goût amer. Dès qu’il en eut la force, il alla au Mexique s’acquitter de sa promesse et porter un message à la mère de Córdoba, Ana Rosa. Il passa deux heures avec elle, répondant à toutes ses questions.

Alvarenga resta sous le choc pendant des mois. Non seulement il souffrait d’une peur panique de l’océan, mais la simple vue de l’eau l’effrayait. Il dormait la lumière allumée et avait besoin d’être accompagné en permanence. Peu après s’être échoué, il choisit un avocat pour gérer les demandes qui émanaient des médias du monde entier. Il en changea ensuite et son premier avocat lui intenta un procès, exigeant 1 million de dollars pour une prétendue rupture de contrat.

C’est seulement au bout d’un an qu’Alvarenga commença à prendre la mesure de son extraordinaire voyage, en examinant les cartes de sa dérive à travers l’océan Pacifique. Pendant 438 jours, il avait vécu à la limite de la démence. « J’ai connu la faim, la soif et une solitude extrême et je ne me suis pas suicidé. On n’a qu’une vie, alors il faut en profiter. »

Ce texte est paru dans le Guardian le 7 novembre 2015. Il s’agit d’un extrait adapté de 438 Days: An Extraordinary True Story of Survival at Sea, paru chez Macmillan. Il a été traduit par Laurent Bury..

Notes

- Alvarenga et Córdoba étaient partis du village de pêcheurs de Costa Azul, dans l’État du Chiapas, dans le sud du Mexique.

- Des chercheurs de l’université d’Hawaii ont corroboré son récit par l’étude des vents et courants de la région.

- L’explorateur britannique Ernest Henry Shackleton survécut à la perte de son bateau, pris par les glaces de l’Antarctique, lors d’une expédition entre 1914 et 1917. Il mourut lors d’une autre expédition en 1922.