D’Ave, César ! à Ruy Blag

Publié le 17 février 2016. Par La rédaction de Books.

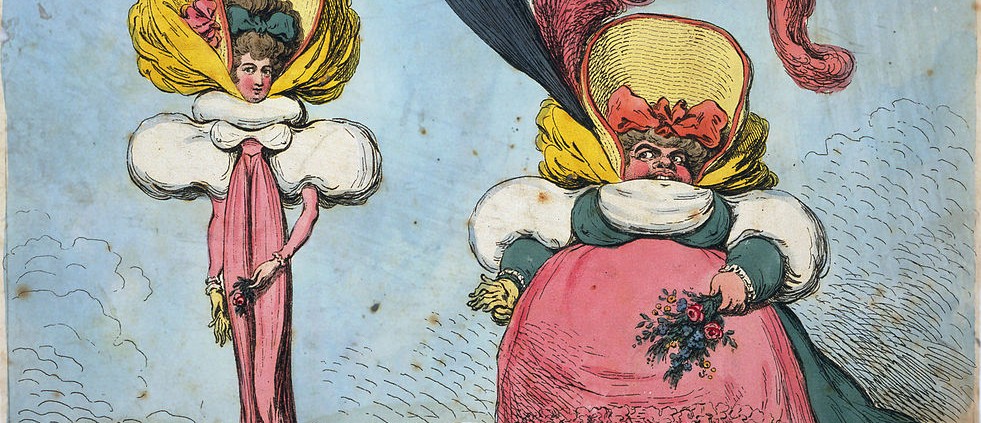

Dans Ave, César !, sorti au cinéma ce mercredi, les frères Coen assaisonnent l’âge d’or d’Hollywood d’une bonne dose de bouffonnerie. Le goût qu’ont les auteurs pour tourner en dérision leurs pairs n’est ni nouvelle, ni propre au cinéma. Même, et peut-être surtout, quand il s’agit de s’en prendre aux auteurs respectés. Le journaliste Paul Ginisty le rappelle dans cet extrait du Théâtre romantique. Où l’on découvre que le débat sur le style prenait, au temps de Victor Hugo, de drôle de formes ; et que le parodiste s’accordait alors tous les droits, pour le pire (souvent) et pour le rire (parfois).

La parodie fut, elle aussi, une arme contre les novateurs. Si quelques-unes de ces parodies ne furent que plaisantes, avec quelque bonhomie, d’autres furent agressives, se piquant de donner des leçons aux novateurs. Dès le lendemain de Henri III, le drame d’Alexandre Dumas était travesti à la Gaîté, au Vaudeville, aux Variétés, notamment, où l’on donnait Cri-Cri et ses Mitrons, plaisantant la situation capitale du drame, et la moralité de cette farce était :

Que chez un jeune amant, lorsque l’on va, le soir.

On peut tout oublier, excepté son mouchoir.

Alexandre Dumas, qui ne dédaignait pas la puissance de publicité de la parodie, s’était mieux traité en travaillant lui-même à la Cour du roi Pétaud, où Saint-Mégrin, en cette caricature du personnage, demandait à son portier une mèche de ses cheveux.

Hernani provoqua nombre de parodies, N, i, Ni, ou le Danger des Castilles, Ob’ qu’ nenni ou le Mirliton fatal, Harnali ou la Contrainte par cor. Cette dernière, de Duvert et Lauzanne, faisait d’Hernani un marchand de contre-marques, Ruy Gomez de Sylva devenait « Dégommé comme il va » ; dona Sol, « Quasifol » ; Don Carlos, « Charlot ». Arnal, Lepeintre jeune, Suzanne Brohan jouaient les rôles de cette folie qui, chose rare pour une parodie, fut reprise quelques années plus tard. Ce n’était qu’une bouffonnerie, mais qui, au dénouement, daignait donner quelques conseils à Victor Hugo, piquants à retrouver aujourd’hui.

L’auteur est jeune encore : son talent est fertile

Le temps, le temps viendra pour corriger son style

Et s’il change de route, avec quelques efforts

Sa raison reviendra…

Marion de Lorme provoqua Marionnette, où Saverny devenait « Cuirverni », et où les auteurs Duvert et Dupeuty narguaient assez drôlement l’interruption du drame après vingt-quatre représentations : un sac vide traversait la scène, et le vers fameux

Regardez tous, voici l’homme rouge qui passe

se transformait ainsi :

Regardez, regardez… la recette qui passe !

Marion de Lorme suscita aussi la Gotbon du Passage Delorme, de Dumersan, Brunswick et Ceran (ils se mettaient à trois pour ces élucubrations). Lucrèce Borgia vit éclore Tigresse Mort-aux-Rats ou Poison et Contre-poison, « médecine en quatre doses », de Henri Dupin, où la joyeuse Mlle Flore remplissait le rôle de la pseudo-Lucrèce, et l’Ogresse Gorgia à l’Ambigu. Scribe, dans Une répétition générale, au Gymnase, parodia aussi la scène où Gennaro efface le B de Borgia. Gennaro, devenu Girardot, s’attaquait à l’enseigne d’un marchand de bordures. On ne lisait plus que marchand d’ordures. Etait-ce bien spirituel ?

Puis ce fut Marie Crie-fort, pour Marie-Tudor. L’auteur d’une autre parodie, Marie Tudor racontée par Mme Pochet, plus respectueux, prit la peine d’écrire une préface pour attester l’honnêteté de ses intentions : « Si M. Victor Hugo, disait-il, n’était qu’un homme d’esprit, j’eusse certainement regardé à deux fois avant de livrer au public la narration de Mme Pochet, mais cet auteur, que je considère comme au-dessus de la critique, comme au-dessus des louanges , ne saurait prendre en mauvaise part un excès d’hilarité. » Précautions bien exceptionnelles.

Angelo fit naître Poltronno, tyran on ne sait pas d’où et Cornaro, tyran pas doux des infatigables Duvert et Dupeuty. Là s’étalait la sévérité de ces vaudevillistes, si bien qualifiés. C’était tout le romantisme qu’ils jugeaient, au nom du « bon goût ».

Et qui donc m’a bâti ces drames actuels

Où les gens innocents sont toujours criminels

Où l’absurde renaît, où le bon sens expire !

Vous retournez Schiller, vous retapez Shakespeare.

S’ils pouvaient revenir, hélas, des sombres bords

Ils crieraient : Au voleur! Vous détroussez les morts !

Malheureux, et pour mieux déguiser leur dépouille

Vous mettez hardiment du vernis sur la rouille.

… Est-ce donc innover qu’exhumer des momies?

….. Le meurtre et l’affreux suicide

Nous poursuivent partout de leur face livide.

Phatterton s’empoisonne au lieu de travailler

Et quelle est la morale, enfin ? un escalier

Escalier, curieux ! Espèce de symbole

Qui semble nous montrer comment l’art dégringole.

Théophile Gautier a fait cette remarque que toutes les parodies des pièces d’Hugo sont écrites en vers « plus classiques que le récit de Théramène ». Les coups de férule donnés par des auteurs comiques, dont l’autorité était mince dans un grand débat littéraire, évoquent les passions d’alors. Les frères Cogniard, autres censeurs singulièrement désignés pour parler au nom du grand art, sévissent contre Hugo dans chacune de leurs revues de fin d’année. C’est une tradition, et, comme toutes les traditions, elle se perpétue même quand la lutte entre classiques et romantiques n’est plus que de l’histoire ancienne. Ils ne manquent pas une occasion de dire, à leur façon, son fait au poète qui, évidemment, ne travaille pas dans le même genre qu’eux. Si, dans le Puff, Carmouche et Varin, au tableau des théâtres, ne font que se plier aux usages de la revue, avec une parodie bon enfant de Ruy Blas, intitulée Ruy Blag, où Don Salluste est appelé Don Guguste, les frères Cogniard mettent plus d’âpreté et de prétention. Dans leur critique ils se décernent la mission qu’on n’eût peut-être pas songé à leur confier, de défendre la langue française. Ils n’épargnent pas Hugo, chaque année, mais c’est notamment dans leur Rothomago qu’ils lancent contre lui les traits supposés par eux les plus acérés ; il y a là un dialogue entre Ruy Blas et Hermione, où celle-ci, au nom de l’art, adresse au héros du drame un sermon bien senti, plus comique, présentement, que ne l’imaginaient les Cogniard.

Mes auteurs, j’en conviens, sont peut-être bien vieux.

Mais j’attends, pour changer, que vous parliez comme eux.

Les Burgraves inspirèrent les Hures graves au Palais-Royal et les Buses graves aux Variétés. C’est encore Gautier qui relevait que cette charge des pièces d’Hugo ne donnait pas, même en riant, la moindre impression de sa manière et que ces vers caricaturaux, loin d’évoquer l’idée du style et du rythme romantique, ressemblaient aux vers d’épîtres de Casimir Delavigne.

Dumersan et Fontaine, en 1843, dans Abd-el-Kader à Paris, reprenaient le thème des parodies précédentes et se faisaient, contre Hugo, les champions de Racine, dont l’Ombre eût eu sans doute bien des sujets d’étonnement, car c’était à coups de calembours qu’ils s’instituaient ses avocats :

On ne veut plus Racine et l’on baille aux corneilles

… J’ai beau dire au public, devant le péristyle ;

Ce sont là des chefs-d’oeuvre ! On répond : péris, style !

Mais est-il rien de plus froid que des plaisanteries vieillies ?