Le printemps des talibans

Publié le 22 juin 2015. Par la rédaction de Books.

Un commando a tenté de prendre d’assaut le Parlement de Kaboul, ce lundi. Dernier épisode de la vaste offensive de printemps des talibans, cette attaque souligne la puissance de l’insurrection et l’échec de la coalition internationale. Dans cet article publié dans la New York Review of Books et traduit par Books en mai 2015, le député britannique conservateur Rory Stewart présente la complexité de la réalité afghane. Et l’inéluctabilité de la guerre.

Ashraf Ghani, devenu président de l’Afghanistan en septembre dernier, a un jour rédigé pour Hamid Karzai, son prédécesseur, un rapport qui commençait ainsi : « Il existe un consensus dans la société afghane : la violence […] doit cesser. La réconciliation nationale et le respect des droits fondamentaux ouvriront la voie à une période de paix et de stabilité dans l’ensemble du pays. Les aspirations du peuple doivent s’incarner dans un gouvernement représentatif responsable, rassemblant des courants divers, favorable à l’égalité des sexes, multiethnique, et qui tient ses promesses au quotidien. »

C’était il y a douze ans. Plus personne ne parle de cette manière à présent – pas même le nouveau président. Aujourd’hui, le scénario optimiste est celui du compromis politique avec les talibans, le scénario pessimiste est celui de la guerre civile.

Les responsables occidentaux continuent pourtant d’affirmer que des objectifs ont été atteints : les opérations antiterroristes ont réussi à réduire à néant la présence d’Al-Qaïda dans le pays, des progrès ont été réalisés dans les domaines de la santé et de l’éducation, et l’État est désormais présent jusque dans le moindre district. Ce n’est pas grand-chose dans la mesure où, en treize ans, la coalition menée par les États-Unis a dépensé 1 000 milliards de dollars et déployé 1 million de soldats et de civils. Mais c’est mieux que rien. Et l’on pourrait penser que tout est dit. Des milliers de rapports émanant des ONG, des organisations internationales, des ministères des Affaires étrangères, des services de renseignement, des universités et des ministères de la Défense ne parviennent-ils pas à la même conclusion ?

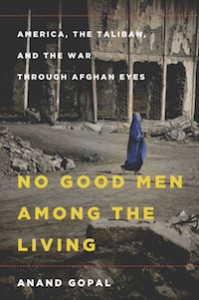

Mais le livre d’Anand Gopal, « Pas d’hommes bons parmi les vivants », montre que tout n’est pas dit. Ce réquisitoire bouleversant prouve que les défaillances de l’intervention se sont révélées plus graves que même les plus cyniques ne l’imaginaient. Gopal, grand reporter pour le Wall Street Journal et le Christian Science Monitor, enquête par exemple sur un raid antiterroriste mené en janvier 2002 par les Américains. Ayant identifié deux sites comme des « repaires d’Al-Qaïda », le Central Command de Tampa, en Floride, avait envoyé un commando aéroporté des Forces spéciales. Le chef de l’opération, l’adjudant Anthony Prior, a été attaqué par un assaillant inconnu, lui a rompu les cervicales pendant le combat avant de l’abattre d’un coup de feu ; il a ensuite utilisé son arme pour tirer sur d’autres ennemis, a fait des prisonniers puis a repris l’hélicoptère, à la manière d’un héros hollywoodien.

À ceci près que le commando n’a pas attaqué Al-Qaïda ni même les talibans. Gopal raconte que ces hommes ont pris d’assaut les bureaux de deux gouverneurs de district, tous deux adversaires des talibans. Ils ont tiré sur les gardes, menotté un gouverneur dans son lit avant de l’exécuter, ramassé 26 prisonniers, envoyé à l’intérieur des complexes des hélicoptères de combat AC-130 pour faire sauter l’essentiel de ce qui était encore debout et jeté au milieu des décombres cette carte de visite : « Bonne journée, de la part de Dégâts Inc. ». Des semaines plus tard, ils ont relâché les prisonniers en s’excusant, après les avoir torturés. Il se trouve – et les cas similaires se comptent par centaines – qu’un « allié » afghan avait donné aux États-Unis une fausse information, faisant passer ses rivaux pour des talibans afin de s’en débarrasser. « Bilan, écrit Gopal : 21 leaders proaméricains et leurs employés morts, 26 prisonniers et quelques disparus. Pas un membre des talibans ou d’Al-Qaïda ne figurait parmi les victimes. En une demi-heure, les États-Unis avaient réussi à éradiquer les deux pouvoirs exécutifs possibles de Khas Oruzgân, le noyau de tout futur leadership antitaliban – des hommes vaillants qui avaient survécu à l’occupation russe, à la guerre civile et au régime taliban, mais qui ne devaient pas survivre à leurs propres alliés. »

Gopal déniche ensuite l’interview donnée un an et demi plus tard par le commandant des Forces spéciales américaines, dans laquelle il célébrait l’exploit, notant que sept hommes de son équipe avaient été décorés de l’étoile de bronze et que lui-même avait reçu l’étoile d’argent pour son courage.

Les investigations de l’auteur sur le développement économique ne sont pas plus encourageantes. À l’image de milliers d’hommes politiques occidentaux (1), j’ai souvent répété ce mantra : il y a 4 millions d’enfants – dont 1,5 million de filles – de plus à l’école que sous les talibans. Mais Gopal cite un rapport afghan qui dégrise. En 2012, « sur les 4 000 enseignants actuellement en poste dans la province de Ghôr, 3 200 peut-être n’ont aucune qualification – certains ne savent ni lire et écrire – et 80 % des 740 écoles de la province ne fonctionnent tout simplement pas ». Et Ghôr est l’une des provinces « les moins menacées par les talibans ».

Gagner la confiance des chefs rebelles

Songez encore au sort qu’ont connu plusieurs hommes politiques de premier plan : « Le Dr Hafizullah, le premier gouverneur de Zurmat, a fini à Guantánamo parce qu’il avait contrarié le chef de la police Mujahed. Mujahed s’est retrouvé à Guantánamo parce qu’il avait contrarié les Américains. Le chef de la sécurité Naïm a atterri à Guantánamo à cause d’une vieille rivalité avec Mullah Qassim. Qassim a échappé à l’arrestation, mais un malheureux homonyme est allé à Guantánamo à sa place. Au terme de la vendetta qui s’est ensuivie, Samoud Khan, un autre commandant proaméricain, est resté dans la prison de Bagram, pendant qu’un garçon violé par ses hommes était expédié à Guantánamo…

Abdullah Khan s’est retrouvé à Guantánamo car on l’accusait d’être Khairullah Khairkhwa, l’ancien ministre de l’Intérieur taliban, ce qui aurait pu être plus crédible si Khairkhwa ne s’était lui aussi trouvé à Guantánamo à l’époque.

Neuf détenus de Guantánamo pouvaient invoquer la preuve la plus éclatante qui soit de leur innocence : ils étaient passés directement d’une prison talibane à une prison américaine après 2001. »

Pourquoi n’avais-je pas connaissance de ces éléments ? Pourquoi la plupart d’entre nous n’en savaient-ils rien ? La réponse tient en partie au fait que ce genre de journalisme d’investigation est rarissime en Afghanistan. Les civils étrangers sont pris pour cibles, même dans les régions les plus sûres, depuis que des journalistes espagnols ont été exécutés en 2001 près de Jalalabad. Gopal – un Américain – est allé débusquer ses sujets jusque dans les zones où la rébellion est la plus active – au cœur des provinces de Gahzni, d’Oruzgân, d’Helmand et de Kandahar, ainsi que dans la vallée de Korengal, au nord-est –, là où des milliers de soldats de la coalition ont été tués. Il a appris le dari et, plus difficile, le pachtou. Et il a su gagner la confiance des chefs rebelles.

Mais son véritable génie tient à la façon dont il agence toutes ces sources et articule ces informations avec des milliers d’heures d’interviews. Il retrouve le commandant taliban qui a attaqué la capitale de la province d’Oruzgân en 2001, puis il interroge le commandant des Forces spéciales américaines qui la défendait. Il nous montre ce dernier au moment où il ordonne une frappe aérienne, et le commandant taliban au moment où il voit la même bombe pulvériser la Jeep devant lui. Il enquête sur tel ou tel personnage en l’interrogeant, mais aussi en questionnant ses voisins et ses ennemis. Puis il traque ces mêmes individus à travers les rapports de Human Rights Watch, les documents du département d’État (via WikiLeaks), les communiqués de presse de l’armée ou les rapports d’arrestation et d’interrogatoire des détenus de Guantánamo.

Tout cela lui permet de donner de l’épaisseur à des personnages jusqu’à présent caricaturés. Les rapports de Human Rights Watch ont depuis longtemps insisté sur les crimes de seigneurs de guerre comme Sher Mohammed Akhunzada, Jan Mohammed ou Abdul Rachid Dostom. Mais les responsables occidentaux ont également persisté à voir en eux de charismatiques fripouilles et des membres incontournables de la classe dirigeante afghane. Leurs liens avec le crime organisé, la CIA, les officiers des renseignements pakistanais et les trafiquants de drogue passent pour de simples expressions de leur machisme. Les escroqueries qu’ils commettent à la tête d’entreprises du bâtiment ou d’agences de sécurité privées, dans l’immobilier, l’import-export d’huile et de pavot ou le soutien logistique aux étrangers en mission temporaire dans le pays passent pour du folklore.

Un chien de combat à 100 000 dollars

Les ambassadeurs, par exemple, plaisantent souvent du penchant de Dostom pour l’alcool et de ses extravagances (selon la rumeur, il aurait acheté un chien de combat pour 100 000 dollars). Un journaliste du Washington Post le décrit en train de tonner pendant la séance de pose pour la photo de son visa américain : « Mon ami, même si tu prends une photo de mon cul, les États-Unis sauront que c’est Dostom. » Tous les généraux américains, les chefs des renseignements pakistanais, les dirigeants des ONG européennes, les diplomates, les ministres et les correspondants étrangers qui ont rencontré le personnage au cours des trente dernières années rivalisent d’anecdotes de ce genre. Il a fait mourir d’asphyxie des centaines de prisonniers talibans dans des containers. Mais il est récemment devenu vice-président.

L’enquête approfondie de Gopal montre dans le moindre détail la véritable terreur qu’imposent ces hommes. Ses longs entretiens avec des seigneurs de guerre, ses récits bienveillants de leur jeunesse et de leurs souffrances ne font que rendre leurs crimes plus épouvantables. Il interroge ainsi minutieusement Jan Mohammed, retraçant son ascension du statut de simple gardien d’école au rang de commandant de la résistance contre les Soviétiques. Gopal décrit son emprisonnement, les tortures qu’il a subies et sa présentation devant un peloton d’exécution taliban. Il raconte comment Jan Mohammed a sauvé le président Karzai d’une embuscade dans les années 1990, avant de devenir son ami et son conseiller.

Mais tout cela figure en préambule d’un récit où l’on voit Jan Mohammed ordonner à des commandos de la mort de tirer sur des vieillards désarmés devant leurs familles, d’électrocuter et de mutiler, de voler aux gens leurs derniers biens, au fil d’une croisade toujours plus psychotique pour éliminer quiconque a le moindre lien avec les talibans ou, bien sûr, avec une tribu rivale. Aucun lecteur de Gopal n’aura désormais envie de plaisanter à propos de ces hommes, ou de les présenter comme de simples « notables traditionnels », voire un « mal nécessaire ».

Toujours grâce à son enquête méticuleuse, l’auteur révèle non seulement le conservatisme des campagnes afghanes, mais aussi ce qui s’y joue d’étonnamment moderne. À première vue, sa description du Sud rural, par exemple, peut sembler familière quand il évoque une région où la femme est une propriété : le « gouvernement n’interviendrait pas davantage [dans le meurtre de votre femme], écrit-il, qu’il ne le ferait si vous aviez tué, dans un moment de rage, votre bœuf ou endommagé votre maison ». Mais il découvre aussi une mobilité sociale inattendue et des évolutions de statut à l’œuvre derrière les murs d’enceinte blanchis à la chaux. Au gré d’une longue interview (qui forme la base de près d’un quart du livre et a dû prendre des jours et des jours), une femme déshéritée qui vit cloîtrée avec sa belle-mère à Khas Oruzgân raconte qu’elle a étudié à l’université de Kaboul et vivait autrefois dans une résidence haut de gamme construite par les Soviétiques dans la capitale, sans porter le voile.

Des hommes d’un charisme sidérant

Son mari était un homme de gauche et un proto-féministe qui l’encourageait à travailler. Quand il a été tué dans une fusillade et leur fils de 10 ans grièvement blessé, elle s’est retrouvée presque réduite à la famine dans la ville de Kandahar, dans le sud du pays. Puis, soudain, grâce à un protecteur de la famille, elle est devenue la première femme élue par la province d’Oruzgân au Sénat.

Les stupéfiantes histoires de Gopal ne brossent toutefois pas un portrait complet de l’Afghanistan. Il est tellement plongé dans le chaos et la violence qu’il semble réellement croire – comme le titre de son livre le laisse entendre – qu’il n’y a en Afghanistan « pas d’hommes bons parmi les vivants » (2). La vérité est plus cruelle : il est difficile de décrire la vie au milieu des Afghans sans utiliser des mots comme dignité, honneur, courage, force et générosité. Bon nombre de ceux avec lesquels j’ai travaillé incarnent ces vertus si clairement, non sans donquichottisme, qu’ils ont presque l’air d’un reproche adressé à notre temps. (3)

Gopal doit en avoir fait l’expérience – avec les amis afghans, par exemple, qui l’ont accompagné à moto au cœur des régions insurgées. À force de parcourir l’Afghanistan à pied et de travailler dans un quartier très traditionnel de la capitale, j’ai rencontré des dizaines de personnalités éminentes qui étaient des hommes d’un charisme, d’une énergie et d’un sens des responsabilités sidérants, manifestement bien informés et compétents dans leur milieu. Gopal en a lui aussi croisé beaucoup, sans doute. Il a dû aussi remarquer à quel point même les méchants de son livre étaient prêts à risquer leur vie, encore et toujours, pour la religion, la patrie ou par simple orgueil – et comme ils vivaient sereinement tout en sachant qu’ils finiraient par être capturés ou tués. (Une grande partie de ses interlocuteurs ont, depuis, été assassinés ou emprisonnés.) Mais il n’examine pas ces vertus. Surtout, il ne saisit pas le sens de l’humour de la population. Les Afghans sourient et rient plus que tout autre peuple de ma connaissance, ou presque.

Ashraf Ghani est à présent – après plusieurs mois de contestation pour fraude électorale – le nouveau président de l’Afghanistan. Son livre, Fixing Failed States (« Réparer les États faillis »), écrit avec Clare Lockhart, affirme que le pays peut être remis sur pied si l’État remplit dix fonctions, dont l’instauration de l’« État de droit », la bonne gouvernance et le « monopole de la violence légitime ». Chemin faisant, il se propose d’éliminer la corruption, de désarmer et démobiliser les milices, et de créer un système judiciaire fiable ainsi qu’une économie prospère. Après avoir passé trois décennies à développer cette théorie – successivement comme professeur, fonctionnaire de la Banque mondiale puis ministre –, il la met désormais en pratique.

Les responsables de l’intervention américaine en Afghanistan avaient autrefois des objectifs très semblables – souvent sous l’influence directe d’Ashraf Ghani, d’ailleurs, qui fut le défenseur le plus tenace et le plus affirmé de cette doctrine de la « construction de l’État » (« State-building ») après le 11-Septembre. Des concepts similaires sont évoqués dans le manuel de contre-insurrection de l’armée américaine rédigé par le général David Petraeus et dans le livre de l’envoyé du président James Dobbin, The Beginner’s Guide to Nation-Building (« Vade-mecum du bâtisseur de nation »). C’est aussi en ces termes qu’ont été justifiés, pour l’essentiel, le budget de 1 000 milliards de dollars consacré par les États-Unis et leurs alliés à l’Afghanistan ainsi que le déploiement sur le terrain de plus de 1 million de personnes en douze ans. Le président Obama lui-même a peut-être cité inconsciemment Ghani en assurant que les difficultés de l’Afghanistan – drogue, droits de la femme et même instabilité régionale – pourraient être résolues par la création d’un « État crédible, efficace et légitime ».

La construction de l’État n’est pas un défi réservé à l’Afghanistan. Ghani a défendu exactement la même recette, du Népal à l’Éthiopie, lorsqu’il présidait l’Institut pour l’efficacité de l’État, une ONG installée à Washington. Et cela semble extrêmement séduisant. La Banque mondiale affirmait en 2013 que la construction de l’État était la solution à la piraterie en Somalie. François Hollande, toujours en 2013, déclarait que « restaurer l’État, améliorer la gouvernance » était la condition préalable à la victoire sur les trafiquants et les terroristes au Mali. Le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki Moon, a condensé la théorie dans son bon mot de 2014 : « Les missiles tuent peut-être des terroristes. Mais la bonne gouvernance tue le terrorisme. »

Le livre de Gopal devrait pourtant nous amener, au minimum, à mettre en doute cette façon de construire l’État sous les balles. Quel a été le résultat des 1 000 milliards de dollars dédiés à la « sécurité », au « développement économique » et à la « gouvernance » de l’Afghanistan ? Que signifiait établir la sécurité à Khas Uruzgan, où tous les notables traditionnels avaient été tués et où seule une milice illégale faisait contrepoids aux talibans ? Comment se fier à la « police » pour instaurer un « monopole de la violence légitime » quand, par exemple, « les 65 policiers du district multiethnique et multipartisan de Jalrez, dans la province de Wardak, sont originaires d’un seul village pro-Sayyaf » (ce dernier étant un seigneur de guerre pachtoun) ?

Quel est l’avenir d’une économie afghane dont le fonctionnement repose sur les services apportés aux 200 000 soldats et contractants civils étrangers et l’exploitation de la rente qu’ils représentent, les « hommes d’affaires » afghans n’étant guère que des seigneurs de guerre tirant profit de la sécurité, de l’approvisionnement et des contrats de construction apportés par les bases militaires américaines ? Comment cela pourrait-il durer au-delà du retrait des troupes ? (4)

Les agences d’aide ont injecté des milliards directement dans le budget national, au motif que cela renforçait la « responsabilité » et la « légitimité » de l’État. Mais l’Administration verse de l’argent à des employés qui ne font même pas semblant de travailler, y compris dans les ministères les plus populaires auprès des donateurs, comme l’Éducation. La réglementation, les contrôles fiscaux et les directives administratives ne sont généralement que des opportunités pour l’exercice du népotisme, la vengeance et la distribution de pots-de-vin. Gopal nous le rappelle sans relâche : l’État que l’Occident se proposait de développer est d’une faiblesse insigne. Il n’existe souvent tout simplement pas.

Le jargon de la construction de l’État

Mais les responsables occidentaux n’ont jamais compris à quel point ils étaient loin du compte. Notamment parce que la plupart n’ont jamais eu conscience, même partiellement, de la réalité que décrit Gopal. Et parce qu’ils ne pouvaient, ni ne voulaient, regarder la vérité en face. Le jargon de la construction de l’État, de la « construction de capacité » (« capacity-building »), de la « société civile » et des « moyens de subsistance durables » semblait opportunément éthique, pratique et incontestable. En outre, la peur de perdre des soldats et de subir de nouvelles attaques terroristes les détournait des descriptions précises du fiasco : il fallait faire quelque chose, et l’échec n’était tout simplement « pas une option ».

Récemment, en tant que président de la commission de la Défense du Parlement britannique, j’ai voté les frappes aériennes en Irak et constaté l’attrait durable du thème de la construction de l’État. Le Premier ministre a ouvert les débats en déclarant que sa stratégie supposait « la création d’un nouveau gouvernement réellement ouvert en Irak [et] d’un nouveau gouvernement représentatif et responsable à Damas. » Un ancien ministre a affirmé qu’il fallait, contre l’État islamique, « se concentrer sur la gouvernance locale et la responsabilité ».

Voilà le schéma intellectuel dans lequel la Grande-Bretagne et beaucoup d’autres ont décidé d’inscrire les frappes aériennes contre l’État islamique. Mais Gopal nous rappelle combien tout cela est facile à dire, et presque impossible à faire. Pourquoi serions-nous meilleurs contre Daech que nous ne l’avons été contre les talibans et Al-Qaïda ? Nous finançons à présent des commandants de milices syriennes et irakiennes et des chefs tribaux. En Afghanistan, les personnages de ce type se sont enrichis grâce aux contrats internationaux, ont présenté trompeusement leurs rivaux comme des terroristes et utilisé leurs liens avec la coalition pour terroriser et tenir à l’écart la population locale. Nos nouveaux alliés seront-ils différents de seigneurs de guerre afghans comme Jan Mohammed et Abdul Rachid Dostom ? Nous avons déjà essayé la stratégie de la contre-insurrection et de la construction de l’État dans la même région d’Irak en réponse à un groupe très semblable – Al-Qaïda en Irak – en 2008. Nous avons investi 100 milliards de dollars par an, déployé 130 000 soldats et financé des centaines de milliers de miliciens arabes sunnites. Et le problème a resurgi, six ans plus tard, plus grave.

Les concepts de « gouvernance », d’« État de droit » et de « sécurité » ont un sens spécifique selon les sociétés et sont façonnés par les structures de pouvoir locales. Les rébellions varient en fonction de ce que des communautés reculées et souvent peu connues pensent d’elles-mêmes, de leurs dirigeants, de leur religion, de leur passé et du monde extérieur. Construire un État ou s’attaquer à une insurrection exige donc une connaissance approfondie de l’histoire et du caractère propres à chaque pays. Et une forme de modestie de la part des gouvernements occidentaux, qui doivent reconnaître les limites de ce qu’ils savent et de ce qu’ils peuvent faire dans la plupart de ces sociétés. Mais l’étonnante diversité des pays où nous intervenons n’a d’égales que l’uniformité, l’outrecuidance et la rigidité de la politique occidentale.

La question que nous devons nous poser aujourd’hui n’est pas : « Comment instaurer bonne gouvernance, développement économique et sécurité ? » mais : « Qui fait l’État islamique et pourquoi obtient-il le soutien tacite de la population sunnite ? » L’État ou l’armée d’Irak constituent-ils une option crédible ? Quelle vision de l’Occident les sunnites des zones rurales ont-ils développée ? Comment convaincre les dirigeants kurdes d’autoriser les peshmergas à devenir une armée professionnelle, quand leurs rangs restent un réseau de patronage et de pouvoir essentiel pour les principaux partis politiques ?

Comment amener la Turquie à soutenir activement le combat contre l’État islamique ? Comment convaincre les pays du Golfe de cesser de le financer ? Comment faire en sorte que l’Irak et la Syrie ne soient plus de simples pions dans une bataille bien plus importante entre l’Iran et ses adversaires sunnites ? Quel soutien peut-on apporter aux populations vivant sous le joug de Daech, pour leur permettre d’échapper progressivement à ce cercle infernal ? Et comment nos institutions, nos modèles conceptuels, nos armes et nos dollars – à nous, les intervenants – fragilisent-ils et biaisent-ils nos relations, corrodent-ils nos programmes et ruinent-ils nos objectifs déclarés ?

Voilà le genre de questions – enracinées dans la politique, la culture et l’expérience – que nous aurions dû poser en Afghanistan, au lieu de raffiner des modèles universels de « construction de l’État ». Voilà les questions auxquelles seules des études comme celle de Gopal peuvent répondre.

Cet article est paru dans la New York Review of Books le 6 novembre 2014. Il a été traduit par Sandrine Tolotti.

Notes

1| Rory Stewart est un député britannique conservateur.

2| Ce titre s’inspire d’un proverbe pachtoun : « Il n’y a pas d’hommes bons parmi les vivants, ni de mauvais parmi les morts. »

3| Rory Stewart a fondé une ONG qui agit pour préserver le patrimoine culturel afghan.

4| Il reste aujourd’hui 10 000 soldats américains en Afghanistan.