Le pays du viol ordinaire

Publié dans le magazine Books n° 80, novembre - décembre 2016. Par Margaux Vessié.

Il est un pays démocratique où plus du quart des hommes admettent avoir commis un viol : l’Afrique du Sud. Le président de la République lui-même en a été accusé, au cours d’un procès qui a divisé le pays. La femme noire est considérée comme un objet de consommation. Pour l’expliquer, il faut remonter jusqu’à l’esclavage, en passant par plus d’un siècle de guerres et près d’un demi-siècle d’apartheid.

Le viol est un fléau en Afrique du Sud. D’après une enquête menée en 2009 par le Medical Research Council et portant sur 1 738 foyers, 27,6 % des hommes admettaient avoir commis un viol, 23,2 % avoir violé deux ou trois femmes ou jeunes filles, 8,4 % quatre ou cinq, 7,1 % six à dix et 7,7 % plus de dix. Près de 50 % des violeurs avaient entre 15 et 19 ans. Certains disent avoir violé avant l’âge de 10 ans.

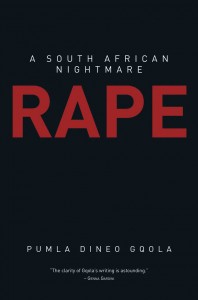

Selon l’universitaire et militante féministe Pumla Dineo Gqola, qui l’affirmait récemment dans une interview, la situation est en réalité pire encore : les violeurs représentent selon elle entre le tiers et la moitié de la population masculine. Mais elle a écrit son livre pour aller au-delà des statistiques, qu’elle ne discute pas, et tenter de faire comprendre la nature et la profondeur du phénomène, à défaut de pouvoir l’expliquer entièrement. Les Sud-Africains parlent beaucoup du viol, toujours plus horrifiés à l’évocation d’un fait divers récent ou d’un autre. Mais la plupart s’en tiennent à une analyse superficielle. Gqola, elle, met en cause la persistance de coutumes patriarcales héritées de la colonisation et de l’apartheid.

Lorsque la Compagnie néerlandaise des Indes orientales régnait en maître au Cap, le viol des femmes esclaves était une institution. En cause, la pénurie de Blanches, mais aussi le fait que les enfants d’une esclave appartenaient de droit au propriétaire de la mère ; la main-d’œuvre de ce dernier s’en trouvait augmentée d’autant. Un symbole : le Slave Lodge du Cap. Construit en 1679, il hébergeait à la fois des esclaves propriété de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, des prisonniers et des malades mentaux, mais servait en même temps de bordel. Il a fonctionné jusqu’à 1810, ayant abrité au total plus de 9 000 esclaves de la Compagnie. Après les Hollandais, les Anglais. Lors de leur progression dans l’est du pays, au début du XIXe siècle, les troupes britanniques avaient fait du viol une « arme de guerre ».

Le viol des esclaves faisait « partie intégrante de la structure de la société », écrit Gqola. Dans la société esclavagiste, comme le montre l’universitaire et poétesse Gabeba Baderoon dans une étude des représentations picturales et littéraires en Afrique du Sud, « le contrôle de la sexualité jouait un rôle central dans le définition de la race ».

L’institutionnalisation du viol des esclaves n’était certes pas propre à l’Afrique du Sud. Gqola prend soin de le rappeler, le phénomène était aussi courant dans la société esclavagiste américaine. Et les conquistadors espagnols « célébraient leurs conquêtes en violant et en enlevant les femmes » des peuples qu’ils colonisaient. Mais le sort réservé aux Noirs sud-africains, scellé en 1948 par le régime très particulier de l’apartheid, a contribué à maintenir dans les représentations masculines l’idée que la femme noire était un objet consommable, malgré l’abolition de l’esclavage dès 1833.

Gqola raconte l’histoire d’un jeune Noir qui a harcelé une jeune femme devant témoins dans un magasin de Johannesburg en 2013. Il se fait de plus en plus pressant, utilisant des mots crus. Elle refuse de répondre, se détourne, s’éloigne puis, comme il insiste, lui demande de cesser et de sortir. Il lui répond : « C’est pour ça qu’on vous viole. » Dans ce cas précis, la jeune femme s’en est tirée grâce à l’intervention courageuse d’une autre femme, mais la plupart du temps, écrit Gqola, les témoins font semblant de ne rien voir.

Cet exemple et bien d’autres illustrent ce que l’universitaire appelle la « fabrique de la peur féminine », c’est-à-dire l’utilisation de la menace du viol et des blessures corporelles pour rappeler aux femmes que leur corps ne leur appartient pas. Une idée si profondément ancrée que la plupart des femmes violées ne portent pas plainte, non seulement par peur d’être déconsidérées, mais aussi parce qu’elles n’envisagent pas de remettre en cause le pouvoir du mâle. La société enjoint aux femmes de se faire petites et silencieuses, d’être invisibles pour laisser la place aux hommes. Elle « apprend aux femmes à penser qu’elles sont toujours plus ou moins dans leur tort ». On retrouve ici, exacerbées, des attitudes qui existent dans les pays occidentaux qui n’ont pas connu l’apartheid. La société sud-africaine considère le harcèlement comme une norme acceptable, ce qui n’est pas sans rappeler la situation française, comme l’illustre l’incident du train de Mantes-la-Jolie d’octobre 2015, très relayé par la presse et les réseaux sociaux. Lorsque le conducteur, alerté sur le fait qu’une passagère subissait des attouchements, a voulu signaler le fait, son interlocuteur au bout du fil lui aurait répondu : « Bah, elle est pas morte. »

En Afrique du Sud, cela va beaucoup plus loin. Gqola a gardé gravées dans sa mémoire deux émissions de télévision. Dans la première, un groupe de jeunes hommes assis autour d’une table admettaient devant une journaliste avoir commis des viols. Sans états d’âme, ils riaient et échangeaient des anecdotes. L’autre, consacrée à des lesbiennes violées ou témoins de viols, s’achevait par une conversation avec des jeunes gens qui admettaient en rigolant avoir abusé de lesbiennes. L’émission illustrait à quel point la croyance en la valeur « corrective » du viol est répandue en Afrique du Sud, où l’homosexualité est encore réprouvée.

Gqola développe un concept difficile à concevoir en Europe, celui d’« inviolabilité ». La femme noire étant un objet de consommation sexuelle, comme la prostituée ou même l’épouse légitime (la femme doit être sexuellement disponible pour son mari), la notion de viol en tant que crime ne lui est pas applicable. Comme l’illustre l’histoire du jeune Noir dans le magasin, la pénétration forcée est un droit du mâle si une femme se refuse. Et celle qui porte plainte n’est pas prise au sérieux. Pour tenter de l’expliquer, Gqola évoque un enchevêtrement de mythes dont certains sont nés chez les Blancs mais ont fini par s’infiltrer dans la société noire. Dès les débuts de la colonisation s’est notamment insinué le mythe de l’« hypersexualité » des Noirs, hommes et femmes confondus. Il alimenta l’imaginaire du viol de la femme blanche par un Noir, associé à l’imaginaire du risque de la mixité raciale. Mais il répandit aussi l’idée que les hommes africains sont sexuellement très puissants et que les Africaines sont excessivement sexuelles, impossibles à satisfaire et donc « inviolables ». Après des décennies de guerres entre Blancs et Noirs puis entre Anglais et Boers, le régime de l’apartheid a par ailleurs forgé une société militariste, portée à l’exaltation de valeurs viriles pouvant justifier la violence. Ces valeurs ont été reprises à leur compte par les militants et les combattants de l’ANC. Malgré l’adoption d’une Constitution très progressiste, ces mentalités ont survécu.

Gqola cite une responsable de l’Institut de prévention de la criminalité, qui déclarait au début des années 1990 : « Quand nous avons commencé à enquêter, nous avons découvert que le viol, en particulier des femmes noires, était si répandu qu’il était simplement accepté par tout un chacun : les travailleurs sociaux, les médecins, les policiers, et jusqu’à la victime elle-même. » C’est un secret de Polichinelle. Parmi les manifestations les plus visibles du phénomène, Gqola évoque les nombreux gangs de jeunes hommes qui écument les townships en quête de victimes. Dans le Transvaal, le « jackrolling » consiste à aller punir une jeune femme censée avoir commis un affront. Dans les Cape Flats, au sud-est du Cap, les iinstara se pavanent dans les rues, brandissant couteaux et autres armes de fortune. Ces manifestations de violence masculine font parfois écho à des traditions proprement africaines, comme le ukuthwala, l’enlèvement d’une jeune fille pour la forcer à se marier avec le conjoint désigné. Laquelle est souvent violée avant d’être livrée contre rémunération. Aujourd’hui, la police demande aux femmes ne pas sortir seules après la tombée de la nuit, de ne pas monter sur le siège avant d’un taxi collectif et, si elles conduisent une voiture, de ne pas hésiter à brûler un feu rouge si elles voient des hommes s’approcher.

Gqola consacre un chapitre et de nombreux autres passages de son livre au fameux procès pour viol du vice-président Jacob Zuma, aujourd’hui président. Âgée de 31 ans, fille d’un ancien compagnon d’exil de Zuma, lesbienne, séropositive et militante anti-sida, « Khwezi » l’a accusé en 2005 de l’avoir violée chez lui, preuves ADN à l’appui. Révélée par la presse, la plainte a créé un énorme scandale et divisé le pays. Zuma est un vétéran de la lutte anti-apartheid, et s’attaquer à lui a aussitôt été interprété comme un complot politique. Des dizaines de milliers de personnes sont venues à Johannesburg apporter leur soutien à l’accusé. En face, quantité de femmes vêtues d’un T-shirt violet ont investi le tribunal et les alentours. Le juge a acquitté Zuma, avalisant la thèse de la défense, selon laquelle la relation sexuelle avait été consentie. Gqola analyse en détail la façon dont les trois principaux journaux anglophones du week-end ont traité l’affaire au cours du procès et immédiatement après : articles, libres opinions et lettres de lecteurs. C’est l’expression d’une démocratie bien vivante, mais qui charrie les fantasmes d’une société otage de son passé. Interviewé, un garde de sécurité noir, syndicaliste, affirme : « Qu’il soit innocent ou coupable, nous le voulons toujours comme leader, car c’est un homme bon. » Une femme membre d’un autre syndicat : « Je me fiche de la fille […]. Nous le voulons comme chef ; mais pourquoi diable est-il allé coucher avec une fille séropositive, alors qu’il le savait ? » Une autre syndicaliste, qui a fait le voyage de Durban, déclare : « Nous, en tant que femmes, devons nous respecter nous-mêmes et respecter notre corps. Il faut faire prévaloir la vérité et refuser notre soutien aux filous qui sont contre Zuma. » Autrement dit, commente Gqola, il appartient à la femme de faire en sorte de ne pas se laisser violer. L’un des articles les plus révélateurs aux yeux de Gqola est intitulé : « Sika lekhekhe, sika lekhekhe ! » Ce qui veut dire : « Coupe le gâteau ! » Un titre à double sens : le journaliste – un Noir – entendait à la fois célébrer l’anniversaire de Zuma, qui tombait au moment du procès, et évoquer un tube du même nom chanté par Makofate, un rappeur particulièrement machiste pour qui le « gâteau » est un vagin prêt à être consommé. Zuma lui-même a joué avec ce type d’ambiguïté en entonnant avec la foule, durant son procès, un chant zoulou très populaire rappelant les luttes de l’ANC, Umshini wami, ce qui signifie : « Apporte ma mitraillette. » Nombre de femmes ayant pris parti contre lui ont été menacées, certaines ont perdu leur emploi. Après le procès, son accusatrice a dû se réfugier aux Pays-Bas.

Le procès a rappelé à toutes les victimes de violences sexuelles la difficulté de faire aboutir une plainte en justice. Pour le lecteur européen ou américain, il ne peut manquer d’évoquer la plainte pour viol déposée par Nafissatou Diallo, modeste employée du Sofitel de New York, contre Dominique Strauss-Kahn. Là aussi, la possibilité du complot politique fut envisagée. On a également pensé que la femme de ménage avait essayé de tirer avantage de la situation face à cet homme riche et puissant. Mais bien peu se sont intéressés de près à la narration des événements par la victime.

Pumla Dineo Gqola travaille depuis une vingtaine d’années sur la question du viol en Afrique du Sud. Ce livre, qui reprend certains de ses articles, est l’aboutissement d’une réflexion qu’elle mène en relation étroite avec d’autres chercheuses. Mais l’universitaire cite aussi les nombreux romans et recueils de nouvelles qui mettent en scène le phénomène, parfois avec talent, depuis « Histoires et dialogues de Soweto » (1989), de Miriam Tlali, jusqu’à « Ce livre a détruit mon frère » (2012), de la brillante Kasigo Lesego Molope, émigrée au Canada. « Un roman extraordinaire », écrit Gqola.

— Cet article a été rédigé pour le prix Books / Sciences Po de la critique.