Quand la musique soigne

Publié le 2 novembre 2016. Par La rédaction de Books.

Fanfare de l'hôpital Masterton, Nouvelle-Zélande (1918).

La musique adoucit les mœurs, mais peut-être aussi la douleur et l’anxiété des patients en fin de vie. Une expérience en cours dans le service de soins palliatifs de l’hôpital Sainte-Périne à Paris teste les effets de la musique live lors de la réalisation de gestes médicaux. Le gériatre Jean-Marie Gomas en publiera les résultats en 2017. Ce « pansement Schubert », comme le médecin l’appelle, vient épaissir le mystère qui règne autour du pouvoir de la musique. Depuis vingt ans, les scientifiques tentent d’expliquer son emprise sur le cerveau, rappelle Zalmen Rosenfeld dans cet article traduit par Books. Et leurs découvertes ne rendent la mélodie que plus ensorcelante.

Quel que fût le chant que chantaient les sirènes, il devait être proprement ensorcelant. Selon Homère, leurs voix « d’une beauté déchirante […] pouvaient égarer l’esprit d’un homme ». Il n’est pas surprenant que tant de mythes, échos des émerveillements primitifs, attestent le pouvoir de la musique ; élément central de toute culture connue, elle nous touche à la fois physiquement et émotionnellement. Sa force est si évidente et si profonde que les Anciens avaient tendance à ne pas y voir seulement un art parmi d’autres, mais une propriété fondamentale de l’univers.

En regardant un forgeron frapper sur son enclume, Pythagore s’était aperçu que différents marteaux émettaient différents sons, laissant entendre qu’il existe un rapport entre les notes de la gamme et le poids des outils. Les épigones de Pythagore étudièrent le lien entre la longueur d’une corde et le ton d’une note, pour découvrir que des proportions simples de longueur correspondent à des intervalles musicaux agréables à l’oreille. Une relation aussi manifeste entre esthétique et arithmétique ne pouvait que séduire les pythagoriciens, qui faisaient des nombres le fondement de toute chose et pensaient que tout, dans l’existence, est l’expression d’une proportion mathématique.

Platon développa cette idée et en conclut que l’univers lui-même (ou plus exactement les mouvements des planètes) produisait une harmonique céleste. Quoique inaudible aux mortels, cette « musique des sphères » obéissait à des lois mathématiques éternelles se reflétant dans notre système d’intervalles musicaux, de même que l’âme humaine elle-même était un assemblage d’éléments rendus harmonieux par des liens arithmétiques. Lorsque ce bel ordonnancement était bouleversé, la personne connaissait trouble, déséquilibre, illogisme, perturbation et malheur. Les pythagoriciens avaient remarqué que différents types de musique – des rythmes durs et des rythmes paisibles, des rythmes souples et doux, d’autres lascifs – affectaient différemment les êtres. Pythagore lui-même, dit-on, avait un jour réussi à calmer un adolescent ivre en lui faisant écouter une mélodie lente et suave. Mais, pour les mêmes raisons qu’elle pouvait être salutaire, la musique pouvait être dangereuse. D’où la proposition de Platon de bannir de la République certains modes mélodiques et rythmes poétiques.

Certes, il n’existe pas encore de preuve empirique que le cosmos chante, mais la croyance dans le pouvoir apaisant de la musique est aussi immémoriale qu’universelle. Dans l’Inde antique, les chants védiques étaient entonnés avec une attention scrupuleuse, car chaque intonation pouvait avoir des conséquences heureuses ou néfastes, c’est selon, pour le corps et l’esprit. Et quand un « esprit mauvais du Seigneur » troubla le roi [d’Israël] Saül, ses serviteurs lui promirent d’aller chercher un homme qui « jouerait à merveille de la harpe… et lui rendrait la santé ». L’homme qu’ils trouvèrent était le futur roi David. Comment une simple succession de sons, une vibration de l’air, peuvent-elles avoir une telle emprise, au point d’affecter parfois notre physiologie ?

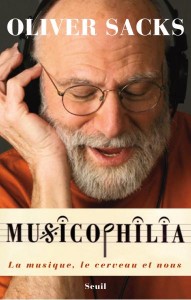

Nous faisons désormais appel aux scientifiques, et non aux philosophes, pour élucider ces mystères. Et, de toutes les disciplines, la neurophysiologie s’est fixé l’objectif le plus ambitieux, en promettant de faire la lumière sur ce domaine mystérieux qui s’étend de l’oreille interne à l’intérieur même du cerveau. Comme le souligne Oliver Sacks dans son livre magnifique, Musicophilia, les neurosciences de la musique sont très récentes : les effets de la musique sur le cerveau sont étudiés sérieusement depuis une vingtaine d’années seulement. Les avancées de l’imagerie nucléaire ont permis aux neurobiologistes d’observer avec une précision croissante ce qui se passe à l’intérieur du cerveau lorsque nous écoutons de la musique. Et, selon le neuro-psychologue Robert Zatorre de l’université McGill, à Montréal, nous pourrons sans doute expliquer un jour « les différences individuelles à l’égard du talent [musical] “inné” ».

En attendant, nous pouvons découvrir les effets thérapeutiques de la musique en lisant le Dr Sacks, qui reste un naturaliste convaincu malgré le lyrisme occasionnel de sa prose : « Même les états d’esprit les plus exaltés, les transformations les plus stupéfiantes doivent avoir une certaine base physique, ou en tout cas avoir une corrélation physiologique dans l’activité neuronale. » Mais le cerveau répugne à livrer ses secrets.

Comme tout le monde, Sacks a bien du mal à expliquer comment un homme frappé par la foudre peut brusquement développer un penchant et un talent pour la musique, pourquoi un homme profondément amnésique reste capable de se souvenir de morceaux entiers et de les jouer au piano ou pourquoi certains enfants souffrant d’arriération mentale profonde possèdent d’exceptionnelles compétences musicales. Pourtant, avec ses multiples exemples de pathologies et de traitements liés à la musique, Musicophilia montre également l’ampleur de nos connaissances. Nous savons, par exemple, que la musique affecte véritablement chaque système neuronal du cerveau ; voilà pourquoi les parties intactes peuvent, grâce la musique, aider celles qui sont abîmées, même quand elles remplissent des fonctions très différentes. Dans le cas de la maladie de Parkinson, qui se caractérise notamment par des tremblements au repos et une rigidité musculaire, la musique permet au cortex non endommagé de venir en aide aux systèmes sous-corticaux plus primitifs qui contrôlent le mouvement.

Comme il l’avait déjà fait dans L’Éveil, Sacks relate ses rencontres avec des patients atteints d’encéphalite léthargique, ou maladie du sommeil, rencontrés en 1966 à l’hôpital Beth Abraham, à New York. Il n’existait à l’époque aucun médicament capable de traiter leur parkinsonisme, de sorte qu’ils restaient la plupart du temps immobiles. À l’occasion, pourtant, ils bougeaient « avec une aisance et une grâce » qui semblaient démentir leur maladie. La musique les animait littéralement. Des hommes et des femmes « incapables de faire un seul pas […] pouvaient être amenés à danser, et même à danser de manière parfaitement fluide » ; d’autres, qui parlaient difficilement, « se mettaient à l’occasion à chanter d’une voix forte et claire ». Il n’existe sans doute aucun autre produit non médical de l’ingéniosité humaine dont les effets thérapeutiques soient aussi frappants et aussi rapides. En ce sens, au moins, nous sommes plus des Homo musicus que des Homo sapiens.

Des cinq sens, l’ouïe est celui qui se développe le plus tôt, bien avant la naissance, en même temps que les premiers mouvements ; les fœtus réagissent à la musique dès le sixième mois. Quant au nouveau-né, il appréhende d’abord le monde musicalement, avant de le faire verbalement.

Sacks fait référence aux Origines de l’esprit moderne de Merlin Donald, qui émet cette hypothèse : un protolangage figuratif, une sorte de langage des signes, a précédé le langage parlé (1). À mesure que ce langage mimétique s’est développé, les premiers hommes ont découvert qu’ils pouvaient jouer des mouvements naturels de leur corps grâce au son et à la danse. À l’origine, la vocalisation a dû être intonations et rythmes, exprimant des émotions plus que des concepts. Sa fonction initiale devait être de renforcer le lien communautaire – ce qui s’accomplissait, selon Sacks, par l’effet du rythme, lequel synchronise les systèmes nerveux et les émotions des individus unis dans une « neurogamie », un mariage des nerfs. Ce sentiment de conscience commune devait être puissant et étrange, et il est possible qu’il ait donné naissance aux premiers frémissements du sentiment religieux. Est-ce ce que Proust avait à l’esprit en se demandant « si la musique n’était pas le seul exemple de ce qui – sans l’invention du langage – aurait pu être le moyen de communication entre les âmes » ?

À l’instar de Merlin Donald, des scientifiques comme Derek Bickerton pensent que les avancées spectaculaires de la culture humaine, entamées il y a 100 000 ans environ, sont dues à l’avènement du langage (2). Une fois né, le langage syntaxique a rapidement dominé les autres modes de communication. La musique n’a cependant pas disparu. Elle a continué à procurer du plaisir et à renforcer les liens communautaires. Dans les cultures sans écriture, elle a également agi comme un puissant moyen mnémotechnique. Merlin Donald émet l’hypothèse que l’évolution du langage syntaxique a fait passer la société primitive d’une culture mimétique à une culture mythique ; et que la musique, sous la forme de la poésie, a permis de conserver les mythes. Durant des siècles, les grandes épopées d’Homère se sont transmises intactes dans la mémoire populaire avant d’être écrites, tout comme les comptines véhiculent une tradition orale qui s’est perpétuée jusqu’à notre époque. Le corps se souvient, et la poésie rythmique ou rimée est celle qui aide le mieux le corps à se souvenir. Comme le fit observer [le poète] Ezra Pound, « la musique commence à s’atrophier lorsqu’elle s’éloigne trop de la danse, et la poésie commence à s’atrophier lorsqu’elle s’éloigne trop de la musique ».

Les Anciens comprenaient le rapport entre musique et mémoire. Le terme de « mnémotechnique » vient de la même racine que Mnémosyne, la « Titanide à la belle chevelure » qui donna la mémoire aux mortels et enfanta les neuf Muses. Sans mémoire, il n’y a pas d’expérience du temps qui passe, mais seulement des rencontres de « maintenants » sans lien entre eux ; pourtant, la musique, qui se compose et s’écoute dans le temps, peut exister sans mémoire.

Sacks raconte l’histoire de Clive Wearing, un musicien anglais atteint d’une encéphalite à herpès et devenu, de ce fait, très gravement amnésique : « Clive vivait avec l’impression constante de tout juste émerger de l’inconscience, car son esprit ne gardait aucun souvenir d’avoir été éveillé jusqu’alors » ; il semblait découvrir perpétuellement le monde pour la première fois. Mais le plus stupéfiant, c’est que les talents musicaux de Clive étaient intacts. Il pouvait jouer de l’orgue, chanter, diriger un chœur et même improviser au piano. Cela amène Sacks à émettre cette hypothèse : « Se souvenir de la musique ne relève pas du tout de la mémoire au sens habituel. Se souvenir de la musique, en écouter ou en jouer se déroule entièrement dans le présent. » Il cite Victor Zuckerlandl, philosophe de la musique : « Entendre une mélodie, c’est tout à la fois l’entendre, l’avoir entendue et être sur le point de l’entendre. Chaque mélodie nous déclare que le passé peut être là sans pour autant être remémoré, l’avenir sans être connu d’avance. »

La musique pourrait ainsi faire appel à un type de savoir plus profond que la simple mémoire de l’expérience, pas totalement soumis à la raison et apparemment capable de transcender le temps lui-même. Dès lors, on comprend mieux pourquoi elle impressionnait Pythagore et inquiétait Platon. Bien des années plus tard, saint Augustin faisait encore écho à l’ambivalence de ce dernier en envisageant de bannir la musique du territoire de l’Église. « Je fluctue ainsi entre le danger du plaisir et son effet bienfaisant », note-t-il. Il se laissa fléchir uniquement en raison de la « promptitude [de la musique] à nous emporter vers les nombres éternels, où l’on a plus de chance de trouver Dieu que dans les qualités empiriques du monde temporel ».

L’Église ne cessa de changer de position sur ce point. Tant que la musique religieuse du Moyen Âge se limitait au plain-chant à une seule voix, on pouvait l’accepter ; mais dès qu’elle commença à évoluer vers une polyphonie plus complexe, on s’émut. En 1322, le pape Jean XXII interdit la polyphonie durant la messe. En 1364, Urbain V l’autorisa à nouveau. Au XVIe siècle, après que le génie franco-flamand Josquin Desprez eut créé une musique vocale allant de la simple homophonie aux fantaisies polyphoniques les plus complexes, souvent accompagnées de sombres et dérangeantes harmonies, les délégués au concile de Trente en appelèrent au retour de la simplicité, et envisagèrent même d’accorder le monopole liturgique au chant grégorien. Giovanni Pierluigi da Palestrina les en dissuada en inventant une musique tout aussi complexe, mais à laquelle sa fluidité donnait toutes les apparences de la simplicité. L’Église fut tellement impressionnée par cet acte de sprezzatura que l’invention musicale allait devenir un élément essentiel de la liturgie (3).

L’Église avait le même problème que Platon : la musique est capable d’embraser les émotions, de favoriser les pensées inopportunes ou, tout simplement, de procurer trop de plaisir. Lorsqu’il mettait en garde contre ces dangers, Platon visait spécifiquement la musique vocale qui reposait sur la puissance rythmique de la poésie (il n’existait pas, à l’époque, de distinction claire entre musique et poésie) ; mais n’importe quelle musique peut faire passer un message, si message il y a. Même si cela lui prit un certain temps, l’Église finit par comprendre que son discours serait d’autant plus puissant que la liturgie serait magnifique. Et elle commença à promouvoir une musique ornementale et expressive. Les jésuites introduisirent même une forme religieuse de l’opéra, l’oratorio, qui fait appel à des solistes, à des chœurs et à différents instruments afin d’exprimer la varietas, une musique qui surprend et enchante.

Dès la fin du XVIIe siècle, le terrain musical était suffisamment ferme pour supporter les pas de géant de Jean-Sébastien Bach. Mettant en œuvre tous les moyens de ses prédécesseurs, dont la polyphonie, les rythmes de danse, le récitatif dramatique et l’hymne, Bach façonna une musique qui était la quintessence de la varietas. Il convoqua également les sons les plus brillants, les plus beaux et les plus mathématiquement précis que l’on ait jamais entendus jusque-là. Comme l’a dit Michael Torke, un compositeur contemporain dont la forme de synesthésie (4)est racontée dans Musicophilia, « pourquoi gaspiller son argent dans une psychothérapie quand on peut écouter la Messe en si mineur ? »

Si Emmanuel Kant considérait la musique comme le plus piètre des arts, d’autres philosophes ont porté sur elle un regard autrement plus approbateur, la considérant non seulement comme l’art le plus grand, mais aussi le plus apte à véhiculer des vérités sur le monde. Pour Schopenhauer, la musique était la manifestation directe de la Volonté cosmique imprégnant la totalité de la vie. Nietzsche, lui aussi, plaçait la musique au centre de la démarche philosophique. Mais Nietzsche et Schopenhauer bénéficiaient d’un énorme avantage sur Kant : ils avaient écouté Beethoven. De nombreux auteurs ont tenté d’expliquer la grandeur de Beethoven, dont [l’auteur allemand] E.T.A Hoffmann, qui verse dans le dithyrambe, et [l’écrivain britannique] E.M. Forster, plus laconique : « La Cinquième symphonie est le bruit le plus sublime qui ait jamais pénétré l’oreille humaine. » Mais il n’existe aucune explication satisfaisante de l’effet produit par ces sons. Schubert et Tchaïkovski ont écrit des airs plus entraînants, Brahms des harmonies plus complexes et Bach les fugues les plus parfaites qui soient ; mais si vous écoutez le mouvement lent de la Septième symphonie de Beethoven, dont la mélodie commence par douze mi consécutifs, ou le second mouvement du Concerto pour violon, avec ses progressions harmoniques rappelant la pop music des années 1950, vous entendrez quelque chose qui va tellement au-delà de la technique de composition que la meilleure chose à faire est sans doute de s’en remettre à ce que les musiciens eux-mêmes appellent l’« esprit Beethoven ».

Les premiers compositeurs romantiques étaient des humanistes, des enfants des Lumières, explorant la portée et la profondeur de l’émotion humaine, tout en restant fidèles aux proportions idéales du classicisme. Leur musique reflète en partie le projet esthétique et transcendantal des poètes et critiques romantiques de la fin du xviiie et du début du XIXe siècle. Après tout, c’est une époque où les artistes avaient consciemment entrepris de propager les idées philosophiques dominantes.

Arrive Richard Wagner. Celui-ci ne se considérait pas seulement comme le successeur de Beethoven, mais aussi comme un génie du Volk (5) envoyé sur terre pour créer une nouvelle esthétique du drame musical. Rejetant les principes des Lumières, il pousse l’irrationnel – et même le prérationnel – sur le devant de la scène, reléguant l’humanisme en coulisse. À l’instar de Nietzsche, Wagner propose une nouvelle esthétique précisément parce qu’il considère erronée toute la pensée morale, depuis Platon jusqu’à Kant. À la différence de Beethoven, Wagner s’intéresse aux émotions et superstitions primitives. Son utilisation de sombres mélodies non rythmiques, d’harmonies changeantes et de lourdes répétitions thématiques fait de lui le précurseur des compositeurs de musiques de films. Ses œuvres sont enivrantes, hypnotiques, exaspérantes. Nous n’y percevons plus l’humanisme optimiste de Bach et Beethoven, mais la sensibilité d’un fatalisme autoproclamé, un retour au culte de la force sur celui la raison.

À ses débuts, Nietzsche idolâtrait Wagner. Puis il prit ses distances, et en vint à lui préférer Bizet : sa musique ensoleillée faisait de lui, dit-il, « un meilleur être humain ». Quant à Bach, il parvint même à lui faire oublier quelques instants que Dieu était mort. En entendant la Passion selon saint Mathieu, Nietzsche dut admettre que « quelqu’un qui aurait complètement oublié le christianisme l’entend là comme dans l’Évangile ».

Bien que l’importance de Wagner comme celle de Nietzsche soient indéniables, on peut se demander quelle eût été leur influence, à la fin du XIXe siècle, sans la publication de l’Origine des espèces par Darwin, en 1859. Non seulement le ciel perdait son immortel locataire, mais le lien entre création et morale était dissous. Si l’homme avait émergé du limon primitif, alors la conscience elle-même – et tout ce qu’elle a élaboré – était de nature prosaïque et limitée. Il n’y avait sans doute rien de nouveau à reconnaître que l’homme est un animal (« La supériorité de l’homme sur la bête est nulle », dit l’Ecclésiaste-), mais l’idée que l’homme n’était pas plus qu’un animal eut d’inévitables conséquences quand la survie des plus adaptés devint une prescription plutôt qu’une description chez certains disciples de Nietzsche et de Darwin.

Dans cette effervescence intellectuelle, certaines branches de la philosophie commencèrent à s’aligner sur la science : les positivistes logiques et les empiristes scientifiques restreignirent la connaissance aux données observables ; la conscience fut réduite au cerveau, le libre arbitre à une illusion ; et les simplifications évolutionnistes sur la perception et la connaissance expliquaient à la fois la création artistique et son impact. Il ne fallut pas bien longtemps pour que la musique et les sentiments qu’elle éveille soient considérés en termes de sons ordonnés et d’agitation nerveuse.

Un tel réductionnisme peut bien être l’orthodoxie par défaut dans le domaine de la biologie, il est contesté par les scientifiques d’autres disciplines. Le physicien et mathématicien britannique Roger Penrose soutient, par exemple, qu’à la différence d’un ordinateur, entièrement basé sur la règle et le nombre, l’esprit humain établit la vérité mathématique de manière non réductrice ; il est, pour ainsi dire, indiscipliné. Penrose va même plus loin. À ses yeux, certaines vérités – mathématiques, mais aussi morales et esthétiques – existent dans un monde platonicien idéal, auxquelles la conscience a intuitivement accès. Cela permet de comprendre ce que voulait dire Mozart en expliquant que son esprit « saisit d’un seul coup » une œuvre achevée, « non pas […] progressivement, mais dans sa totalité ».

La vision non réductrice de la conscience avancée par Penrose est controversée, notamment parmi les informaticiens qui développent l’intelligence artificielle ; mais il n’est pas le seul à la défendre. Pour le célèbre physicien Paul Davies, la vie consciente n’est pas simplement une excentricité de la nature ; c’est un phénomène tellement improbable qu’il doit être « inscrit de façon très élémentaire dans les lois de l’univers ». Dans la même veine, le philosophe David Chalmers, auteur de L’Esprit conscient, pense que la conscience doit, d’une manière ou d’une autre, être tissée dans l’étoffe même de l’existence, constituant une propriété fondamentale de la nature ; et les cerveaux ont évolué pour l’exploiter.

Bien sûr, il ne s’agit là que de spéculations. Mais ceux qui pensent que des lois biologiques suffisent à expliquer la vie consciente et toutes ses manifestations ne spéculent pas moins. Stupéfaits par l’ordre géométrique du cosmos, les pythagoriciens voyaient dans les nombres le cœur même de la connaissance, au point d’imaginer que l’arithmétique pouvait rendre compte de la musique – le son ordonné. Mais si les règles et les nombres ne peuvent, à eux seuls, engendrer la conscience, alors l’art musical doit lui aussi transcender les rapports arithmétiques. Bien que les mathématiciens ne puissent pas davantage expliquer l’élégance d’une preuve que les musiciens ne peuvent expliquer la beauté de la cavatine du Quatuor opus 130 de Beethoven, il y a une différence : la beauté des mathématiques est froide et austère, ses vérités d’une perfection immuable ; mais la « petite chanson » de Beethoven possède l’incertitude et la chaleur de la vie. La musique est la fille émotionnelle des mathématiques, tantôt obéissante, tantôt rebelle. Cette filiation s’entend dans les harmoniques d’une corde pincée et la consonance d’un accord majeur parfait. Pourtant, par son indocilité, la musique parle de la liberté inhérente à la création, cette même liberté qui nous rend conscients, conscients de la beauté de la musique. Lorsque j’écoute le début de l’Actus tragicus de Bach, je suis provisoirement libéré de la caverne de Platon, et j’entraperçois ce qui existe au-delà du feu et des ombres dansant sur la paroi.

À sa manière étrangement directe donc, la musique dévoile deux des secrets de la nature : la beauté parfaite de ses lois et la liberté qui permet le développement d’une vie consciente, désordonnée. Oliver Sacks ne le formule pas ainsi – il reste, après tout, un naturaliste. Cependant, on sort de la lecture de son récit des troubles cognitifs et de l’étrange capacité de la musique à les « corriger », avec le sentiment que, lui aussi, croit à quelque chose d’irréductiblement beau dans la nature. Ce que révèle Musicophilia, c’est qu’il existe peut-être en chacun de nous, aussi abîmé soit-on – et nous le sommes tous –, une étincelle de cette incorruptible beauté.

Notes

1| Darwin pensait déjà que la musique était un langage plus ancien que la parole. Tout le monde ne partage pas cet avis. C’est le cas, en particulier, du philosophe cognitiviste Steven Pinker.

2| Language and Species, University of Chicago Press, 1992.

3| Le mot sprezzatura apparaît pour la première fois dans Le Livre du courtisan (1528) de Baldassare Castiglione pour qualifier une attitude « qui cache l’art et montre que ce que l’on fait et dit est venu sans peine et presque sans y penser. C’est de là, je crois, que dérive surtout la grâce ».

4| La synesthésie est un trouble de la perception sensorielle qui conduit à associer deux ou plusieurs sens : les formes et les couleurs, par exemple.

5| Volk signifie peuple. Plusieurs courants de pensée allemands (romantiques, nationalistes, racistes…) ont utilisé le terme, notamment pour exalter des vertus prétendument propres au peuple : force, esprit (Volkgeist), pureté.