Psychologie de l’escroquerie

Depuis mardi 4 février, comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris le « roi de l’arnaque » Gilbert Chikli et six coprévenus, soupçonnés de s’être fait passer pour le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian afin de convaincre des entreprises ou des grandes fortunes de leur transférer des sommes importantes sous prétexte de lutter contre le terrorisme ou de payer des rançons. La supercherie était grossière. Mais sur les quelque cent cinquante personnes approchées, trois sont tombées dans le panneau. Étaient-elles particulièrement crédules ?

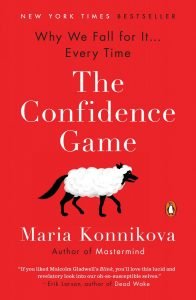

Pas forcément. Selon la journaliste Maria Konnikova qui étudie dans The Confidence Game les ressorts psychologiques de l’escroquerie, tout le monde peut, à un moment ou à un autre, se faire avoir car nous avons naturellement tendance à faire confiance. C’est un legs de l’évolution : « Si nous sommes si peu doués pour repérer la supercherie c’est qu’il nous est plus bénéfique de faire confiance », souligne Konnikova. Il est plus facile d’apprendre des autres et de construire ensemble si nous partons du principe que l’autre est honnête.

Et nous accordons d’autant plus notre confiance à une personne qu’elle nous raconte une belle histoire. « Quand un fait paraît plausible, nous avons tout de même besoin de le vérifier. […] Mais quand une histoire paraît plausible, nous partons souvent du principe qu’elle est vraie », observe Konnikova. Et une fois que nous la tenons pour vraie, nous ne la remettons pas en cause. Au contraire, nous allons même inconsciemment sous-estimer l’importance des informations qui ne cadrent pas avec la conclusion que nous avons déjà tirée ; C’est ce qu’on appelle le « biais de confirmation ».

Le pouvoir d’une bonne histoire est tel que les escrocs veillent parfois à ce que la leur ne soit pas trop plausible. Ce n’est pas un hasard si les courriels vous disant que vous allez hériter de Bill Gates ou que votre banque a besoin de vérifier votre numéro de carte bancaire sont truffés de fautes. « Comme l’ont appris les escrocs, un message qui semble trop crédible appâte trop de personnes, ce qui rend leur travail de détection de la bonne prise très coûteux. Maintenant, seul le vrai pigeon se laisse prendre », explique l’auteure.

À lire aussi dans Books : Nicolaï Lilin, un bel imposteur, avril 2012.