Comment les Arabes voient l’histoire

Publié le 9 mars 2016. Par La rédaction de Books.

En mars 1916, après des mois de négociations, la France et l’Angleterre se mettaient secrètement d’accord pour démanteler l’empire Ottoman à l’issue de la guerre, et se partager ses territoires. Cet accord dit Sykes-Picot sera signé officiellement, toujours discrètement, en mai de la même année. Ce n’était pas la première fois que l’Occident venait rebattre les cartes au Moyen-Orient depuis le début du XIXe siècle, quand l’impérialisme européen ouvrit la voie à deux siècles de ressentiment. Francis Robinson nous invite ici à relire l’histoire du point de vue des Arabes dans cet article très éclairant du Times Literary Supplement, traduit par Books en mars 2011.

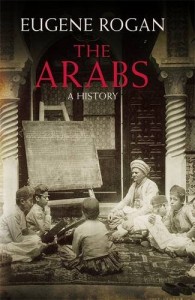

« Ce n’est pas agréable d’être un Arabe de nos jours », déclarait Samir Kassir, intellectuel libanais partisan du Premier ministre Rafiq Hariri, après l’assassinat de ce dernier à Beyrouth, le 14 février 2005. À peine trois mois plus tard, comme pour étayer son propos, Kassir mourait dans l’explosion de son Alfa Romeo. Eugene Rogan rappelle ces faits au début de son excellent livre, pour expliquer son projet : il traite des Arabes au cours des derniers siècles, après qu’ils ont perdu le contrôle de leur histoire ; son récit n’est pas tiré pour l’essentiel des archives occidentales, mais nourri par les sources arabes. Rogan pense que l’Occident percevrait l’histoire différemment s’il la voyait à travers le regard de l’autre. Son travail se démarque de certains ouvrages qui ont fait date, tels ceux de Philip Hitti, Bernard Lewis ou Albert Hourani (1), car il ne commence pas avec la naissance du prophète Mahomet et les cinq siècles de gloire qui ont suivi – quand, pour citer Hitti, « autour du nom des Arabes scintillait ce halo qui appartient aux conquérants du monde ». Le livre s’ouvre sur la conquête de l’Égypte mamelouke, puis du reste du monde arabe, par les Turcs, à partir de 1517.

La férule ottomane ne changea guère l’ordre des choses. Elle ne permit donc pas aux sociétés arabes de prendre véritablement la mesure de leur perte de pouvoir. Les Ottomans gouvernaient, comme dans la plupart des empires, en collaboration avec les élites locales, et il se peut que le processus ait davantage remodelé l’empire que la vie des Arabes. Les ambitions de certains notables pouvaient entrer en conflit avec celles du pouvoir ottoman : ce fut le cas des Saoudiens d’Arabie centrale et de leurs alliés puritains wahhabites qui, en 1802, avancèrent vers le nord, pénétrèrent en Irak, pillèrent la ville sainte chiite de Kerbala puis, en 1806, portèrent un nouveau coup à la légitimité de l’empire en annexant les villes saintes de La Mecque et Médine. La vie des Arabes sous la domination ottomane à l’ère préindustrielle n’était pas si pénible que cela.

Tout a changé quand l’Occident a commencé de s’occuper de la région au XIXe siècle. L’Afrique du Nord fut la première à subir l’assaut. Le point de départ fut l’invasion de l’Égypte par Napoléon en 1798 : pendant trois ans, les Français prêchèrent les idéaux des Lumières à une population locale perplexe, avant d’être chassés par les Britanniques. Mais l’affrontement ne commença véritablement à se durcir qu’en 1830 : la France, qui voulait obtenir réparation après que le dey d’Alger eut frappé son consul avec un chasse-mouches, envahit l’Algérie. La guerre dura dix-sept ans, fit 100 000 morts parmi les civils algériens et s’accompagna d’un vaste programme de colonisation.

Régimes en faillite

La prise de conscience croissante de la puissance des Européens donna naissance à des réformes visant à mieux armer les sociétés arabes. Le plus impressionnant fut le programme mis en œuvre, en Égypte, par Méhémet-Ali et ses successeurs. Cet officier ottoman, qui s’était emparé du pouvoir au milieu de l’anarchie ayant suivi le départ de Napoléon, insuffla au pays une dynamique d’innovation technologique et industrielle. Surtout, il mit sur pied une armée de paysans, en s’inspirant du modèle français, qui réussit à la fois à réprimer les wahhabites en Arabie et à remporter des victoires sur les armées ottomanes jusqu’en Anatolie (2). Ses successeurs voulurent poursuivre le développement de l’économie en accordant des concessions aux entreprises occidentales, la plus importante étant celle du canal de Suez, construit par une société française. Mais le coût des réformes conduisit ces régimes à la faillite et les mit à la merci des banquiers européens. Au cours des trente années qui précédèrent la Première Guerre mondiale, les puissances européennes se partagèrent les terres arabes d’Afrique du Nord : la France ajouta la Tunisie (1881) et le Maroc (1912) à l’Algérie, l’Italie s’empara de la Libye (1912), et le Royaume-Uni de l’Égypte (1882), où le canal de Suez était devenu une artère vitale pour l’empire.

Les événements survenus pendant et immédiatement après la Première Guerre mondiale ont d’abord pu laisser croire que la situation était sur le point de changer. Les armées britanniques et arabes s’unirent pour chasser les Ottomans. Et, en 1918, les Britanniques et les Français annoncèrent qu’ils soutenaient la création de gouvernements nationaux dans la région via un processus d’« autodétermination ». C’est aussi dans ce contexte que le président américain Woodrow Wilson assura aux Arabes, dans le douzième des Quatorze Points de son programme (3), « la pleine possibilité de se développer d’une façon autonome ». On espérait un meilleur des mondes arabe. Puis la France et la Grande-Bretagne, conformément à l’accord Sykes-Picot signé en secret pendant la guerre, décidèrent que leurs intérêts impériaux étaient plus importants que la liberté des peuples.

En 1920, les troupes coloniales françaises, composées en grande partie de Nord-Africains, chassèrent les nationalistes de Damas : habillés en décents « mandats » de la Société des nations, la Syrie et le Liban vinrent s’ajouter aux possessions françaises. La même année, les Britanniques envoyèrent 100 000 soldats coloniaux écraser un soulèvement national en Irak. Ce territoire arabe vint, avec la Transjordanie [l’actuelle Jordanie] et la Palestine, grossir l’empire. « Les Arabes, rappelle Rogan, n’ont jamais accepté cette injustice fondamentale. » Le thème était récurrent dans les discours d’Oussama Ben Laden.

L’expérience que firent les Arabes de l’empire européen entre les deux guerres ne fit qu’ajouter à leurs motifs de ressentiment. En 1925, par exemple, les Français, voulant imposer leur volonté à Damas, en rébellion contre le mandat, bombardèrent la ville pendant trois jours, tuant 1 500 personnes et détruisant bon nombre de ses plus belles demeures. Les Britanniques se retrouvèrent dans une situation désespérée en Palestine, où ils avaient entrepris de soutenir l’épanouissement d’une patrie juive sans empiéter sur les droits des Palestiniens (4). Finalement, les contradictions inhérentes à ce projet provoquèrent la révolte arabe de 1937-1939, réprimée si brutalement que 10 % des hommes adultes furent tués, blessés, emprisonnés ou exilés.

L’« agression tripartite » de Suez

À l’expiration du mandat britannique en Palestine, en 1947, le génocide des Juifs d’Europe par les nazis donna une nouvelle impulsion à la cause sioniste et aboutit à la création d’Israël. Les Arabes appellent cet événement al-Nakba, « la catastrophe ». Les Palestiniens étaient alors 1,2 million pour 600 000 Juifs, et possédaient 94 % des terres. Il n’est donc guère étonnant qu’ils aient rejeté le plan de partage de l’ONU, qui leur accordait seulement la moitié de leur territoire. Il s’ensuivit une guerre qui chassa, d’une manière ou d’une autre, 200 000 à 300 000 Palestiniens de leurs foyers.

Après le départ des Britanniques en 1948, le conflit entre les États arabes voisins et les sionistes aboutit à la création d’Israël, sur 78 % du territoire original du mandat : 750 000 Palestiniens devinrent des réfugiés. La défaite déclencha immédiatement des coups d’État, des assassinats politiques et une révolution dans les quatre États arabes voisins d’Israël, le Liban, la Jordanie, l‘Égypte et la Syrie. Elle mit également fin à l’influence considérable du Royaume-Uni dans la région. Le legs de ce bouleversement est le sentiment d’injustice persistant qu’éprouvent les Arabes.

Le contexte dans lequel se déroula la catastrophe palestinienne et l’impuissance historique des peuples arabes contribuent à expliquer la ferveur suscitée par la révolution égyptienne de 1952, et l’élévation de Nasser au statut de héros du monde arabe. Sa volonté de défier les Britanniques cimenta sa position. Le point d’orgue fut sa résistance réussie face à l’« agression tripartite », l’expression qu’utilisent les Arabes pour désigner ce que les Britanniques et les Français appellent la « crise de Suez (5) ». La renommée de Nasser culmina avec la création, en 1958, de la République arabe unie (RAU), union de l’Égypte et de la Syrie, dont l’onde de choc se fit sentir dans l’ensemble des capitales arabes. « Pendant un bref et enivrant moment, nous dit Rogan, on a pu croire que le monde arabe allait briser le cycle de domination étrangère qui avait marqué l’ère ottomane, la période impériale et la Guerre froide, pour connaître enfin une ère de véritable indépendance. »

Mais, comme il est arrivé si souvent dans l’histoire moderne de la région, l’espoir se dissipa vite. En 1961, la RAU était dissoute. Un ancien président syrien avait prévenu Nasser que les Syriens étaient difficiles à gouverner : « 50 % […] se considèrent comme des dirigeants, 25 % comme des prophètes et 10 % se prennent pour Dieu. » Cela se vérifia. Dans les années 1960, quand les États arabes choisirent tantôt le camp occidental tantôt le camp soviétique, le rêve d’unité arabe s’envola.

Les problèmes persistèrent. En 1962, l’Algérie conquit son indépendance, mais ce fut au prix d’un million de morts. Puis il y eut le désastre que Nasser nomma al-Naksa (« le revers »), l’écrasante défaite de la Syrie, de la Jordanie et de l’Égypte lors de la guerre des Six-Jours, en 1967. Le contrôle de la Cisjordanie, le dernier territoire important de l’ancien mandat susceptible d’abriter un État palestinien, revint à Israël. Les Palestiniens savaient désormais qu’ils ne pouvaient compter sur les dirigeants arabes pour défendre leurs intérêts, et devaient prendre en main leur destin. La période de l’espoir prit vraiment fin avec la mort de Nasser, en 1970, qui suscita une immense effusion de chagrin. Les Arabes pleuraient « le Lion », mais aussi sur leur propre sort.

Dans les années 1970, deux nouveaux acteurs vinrent jouer un rôle majeur dans la vie politique arabe. Le premier, c’était le pétrole, dont les États arabes étaient devenus les premiers producteurs mondiaux. Cela avait du bon et du mauvais. D’un côté, la manne rendait ces pays vulnérables et faussait le développement économique ; de l’autre, elle leur fournissait une arme s’ils agissaient à l’unisson. La puissance de ce levier fut démontrée pendant la guerre du Kippour, en 1973, quand la décision des Arabes de quadrupler le prix du pétrole contraignit les gouvernements occidentaux à tenter de mettre fin au conflit, pendant que l’Égypte obtenait encore des victoires militaires. Tous les Arabes ne considéraient pas la campagne militaire d’Anouar el-Sadate comme un succès, mais les forces arabes n’avaient jamais tant accompli contre Israël. Les Égyptiens reprirent la rive gauche du canal et les Syriens, une partie du plateau du Golan.

Le facteur islamiste

L’autre acteur nouveau était l’islam. Les Arabes s’étaient préparés à le voir jouer un rôle politique depuis la fondation de l’Association des Frères musulmans, dans les années 1920. Le déclin du nationalisme arabe ouvrit une brèche dans laquelle il s’engouffra. La révolution iranienne de 1978-1979, où les islamistes contribuèrent à renverser un autocrate soutenu par les Américains, envoya un message fort. Suivirent, en novembre 1979, la prise de la Grande Mosquée de La Mecque par des groupes islamistes qui menacèrent l’État saoudien ; en octobre 1981, l’assassinat du président Sadate par une faction dissidente des Frères musulmans ; enfin, en 1981-1982, la guerre brutale entre les Frères musulmans et le pouvoir d’Hafez el-Assad, en Syrie. En 1982, l’invasion du Liban par Israël pour chasser l’OLP du pays favorisa l’apparition du parti islamiste chiite Hezbollah – un ennemi beaucoup plus déterminé. Tout au long des années 1980, le jihad afghan contre les Russes, auquel nombre d’Arabes participèrent, eut une influence considérable ; un grand nombre de combattants rentrèrent dans leurs pays résolus à y instaurer un ordre islamique idéal.

La première Intifada palestinienne contre Israël commença en décembre 1987 : 626 Palestiniens furent tués, 37 000 blessés et 35 000 emprisonnés au cours de l’année. C’est dans ces conditions que naquit le Mouvement de la résistance islamique Hamas, branche des Frères musulmans, qui ne tarda pas à se montrer mieux organisé et moins corrompu que l’OLP. Les valeurs islamistes commençaient alors à s’affirmer dans l’espace public arabe, autrefois remarquablement laïc, à travers les jeunes hommes portant la barbe et les jeunes femmes en foulard.

La fin de la Guerre froide changea la donne, mais pas pour le meilleur. Les États-Unis étaient désormais la puissance hégémonique dans la région. Et les populations locales n’allaient pas tarder à découvrir ce que cela signifiait : en 1990, l’Amérique et ses alliés répondirent à l’occupation du Koweït par Saddam Hussein en lançant contre l’Irak une offensive qui fit des milliers de morts civils. Si les gouvernements arabes étaient divisés sur l’attitude à adopter, l’homme de la rue y vit le plus souvent une nouvelle illustration d’un impérialisme occidental impitoyable. L’invasion anglo-américaine de l’Irak, en 2003, n’allait pas les faire changer d’avis.

Sur fond d’hégémonie des États-Unis, Israël, État client de l’Amérique, semblait lui aussi avoir les mains plus libres pour mener la vie dure à ses voisins. En 1996, quand le Hezbollah attaqua des positions israéliennes au Sud-Liban et que des frappes de missiles visèrent le nord du pays, le gouvernement lança l’opération « Raisins de la colère », qui fit 400 000 déplacés et détruisit de nombreuses infrastructures. En 2006, Israël répliqua à une incursion du Hezbollah à sa frontière nord par une nouvelle offensive ; elle dévasta une grande partie du sud de Beyrouth, toucha de nouvelles infrastructures et entraîna le déplacement d’un million de Libanais.

En janvier 2009, alors qu’un cessez-le-feu de six mois n’avait entraîné aucun assouplissement du contrôle israélien à la frontière de la bande de Gaza, le Hamas commença de tirer des roquettes. Israël riposta par une offensive de deux semaines contre cette enclave très densément peuplée, visant des agences de l’ONU, des hôpitaux, des écoles et des zones résidentielles. Les dégâts ont été estimés à 1,4 milliard de dollars, 1 300 Palestiniens sont morts et 5 100 ont été blessés, 13 Israéliens sont morts et 8 ont été blessés.

Les comptes à rendre de l’Occident

Répétons la formule de Samir Kassir : « Ce n’est pas agréable d’être un Arabe de nos jours. » Or l’Occident et ses clients se sont montrés, par leurs interventions, passablement indifférents à la souffrance des Arabes.

L’histoire d’Eugene Rogan est sérieuse et de grande envergure. D’une lecture aisée, le texte est assorti de résumés précieux à la fin de chaque chapitre. De plus, il nous donne à lire des points de vue arabes originaux, comme celui de ce coiffeur de Damas faisant des commentaires sur l’affaiblissement de l’autorité ottomane, et celui de cet universitaire égyptien relevant l’injustice de la réaction britannique à l’incident de Dinshaway (6) ou la courageuse résistance de Fatiha Bouhired et sa nièce de 22 ans, Djamila, lors de la bataille d’Alger.

Dans un domaine où la partialité est de règle, Rogan est équitable. Il évoque bien l’assaut – non provoqué – des forces juives contre le village arabe de Deir Yassin le 9 avril 1948, au cours duquel 250 habitants périrent. Mais ce récit est aussitôt contrebalancé par celui de l’attaque des Palestiniens contre un convoi médical juif à Jérusalem, qui a coûté la vie à 76 personnes. Rogan fournit scrupuleusement le nombre d’Arabes tués et blessés par des interventions occidentales et israéliennes dans la région. Mais il montre aussi la brutalité des Arabes entre eux : la destruction de la ville de Hama par Hafez el-Assad lorsqu’il voulut éradiquer les Frères musulmans ; les mesures impitoyables prises par Saddam Hussein contre les chiites qui s’étaient soulevés après la guerre du Koweït ; enfin, les 100 000 à 200 000 morts dénombrés en quinze ans de guerre civile au Liban.

Une certaine école de pensée veut que, si les Arabes ont tant souffert au cours des derniers siècles, c’est en grande partie de leur faute. Il y a peut-être du vrai là-dedans. Mais Rogan montre bien que l’Occident a beaucoup de comptes à rendre. Il montre bien, aussi, que les sociétés arabes, contrairement à leurs dirigeants, trouvent de plus en plus souvent la réponse à leurs problèmes dans l’islam politique. « Si des élections libres et justes se déroulaient aujourd’hui dans la région, affirme-t-il, je suis persuadé que les islamistes l’emporteraient haut la main. »

Cet article est paru dans le Times Literary Supplement le 22 janvier 2010. Il a été traduit par Béatrice Bocard.

Notes

1| L’ouvrage majeur de Philip Hitti, Précis d’histoire des Arabes, a été traduit chez Payot en 1950. Bernard Lewis est le « pape » de l’orientalisme américain. Son livre Les Arabes dans l’histoire est disponible dans la collection Champs-Flammarion (1997). Sur Albert Hourani, voir l’article « Les souffrances de la modernité »

2| D’origine ottomane, Méhémet-Ali s’est vite émancipé de la tutelle de l’empire déclinant. Il résumait ainsi son ambition : « Je suis bien conscient que l’Empire ottoman va chaque jour vers sa destruction […]. Sur ses ruines, je vais fonder un vaste royaume […] jusqu’au Tigre et à l’Euphrate. » En 1831, il entra en guerre contre le Sultan, et l’Égypte prit le contrôle de la Palestine et de la Syrie.

3| Le 8 janvier 1918, le président américain Woodrow Wilson prononce devant le Congrès un discours-programme en quatorze points pour mettre fin à la Première Guerre mondiale. Ce projet idéaliste, qui allait donner naissance à la Société des nations, affirme en particulier le principe du droit des peuples à l’autodétermination.

4| Le 2 novembre 1917, le ministre des Affaires étrangères britannique, Arthur James Balfour, adresse à lord Lionel Walter Rothschild une lettre ouverte ainsi libellée : « Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif, et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civiques et religieux des collectivités non juives existant en Palestine, ni aux droits et au statut politique dont les Juifs jouissent dans tout autre pays. »

5| Nasser ayant nationalisé le canal, la Grande-Bretagne et la France soutinrent une intervention militaire israélienne. L’URSS brandit la menace nucléaire et, sous la pression des États-Unis, les attaquants durent faire machine arrière.

6| En 1906, trois officiers britanniques ayant tué par erreur une femme pendant une chasse aux pigeons furent pris à partie par les villageois et ripostèrent en leur tirant dessus avant de devoir rendre leurs armes. L’un d’eux, s’étant échappé, mourut d’une crise cardiaque. De nombreux villageois furent arrêtés et trois furent condamnés à mort.