Oliver Wendell Holmes Jr. est le juge le plus célèbre de l’histoire des États-Unis. Après John Marshall, qui, au début du XIX

e siècle, fit de la Cour suprême l’instance qu’elle est aujourd’hui, il est celui dont les idées et les écrits ont eu le plus d’influence sur le système judiciaire américain. À sa mort, en 1935, à presque 94 ans, il s’était retiré depuis trois ans seulement de la Cour suprême, où il avait siégé durant trente ans. Avant cela, il avait officié vingt ans à la Cour suprême de l’État du Massachusetts.

Au cours de cette carrière exceptionnellement longue, Holmes rédigea quelque 2 000 opinions, dont plusieurs, concernant la législation du travail et la liberté d’expression, ont marqué durablement la jurisprudence. Son traité

The Common Law est considéré comme le plus important ouvrage de droit publié aux États-Unis. Dans ce livre et dans de nombreux articles, notamment « The Path of the Law »

1 et « Law and the Court », il expose les idées sur la base desquelles s’est développée la théorie du « réalisme juridique » américain.

Holmes accéda à la notoriété à la fin de sa vie grâce à quelques-uns de ses admirateurs, parmi lesquels ses successeurs à la cour Benjamin Cardozo et Felix Frankfurter, ainsi que le politologue britannique Harold Laski. L’intérêt pour sa vie et son œuvre ne s’est jamais démenti. Sa dernière biographie en date, due à Stephen Budiansky, éclaire les multiples facettes de sa personnalité riche et complexe.

Le père de Holmes, Oliver Wendell Holmes Sr., était le parfait représentant de cette élite bourgeoise traditionnelle surnommée « les brahmanes de Boston », d’après une expression qu’il a lui-même forgée. Essayiste, poète, ami de Ralph Waldo Emerson et de Nathaniel Hawthorne, cofondateur du magazine

The Atlantic Monthly, mais également médecin, Holmes père était une figure centrale de la vie intellectuelle et littéraire de la Nouvelle-Angleterre. Partageant son intérêt pour la littérature et la philosophie et son goût de la conversation, son fils éprouvait à son égard des sentiments ambivalents. Tout en l’admirant, il était irrité par son dilettantisme. Toute sa vie, il fut de surcroît jaloux de sa notoriété.

Tous les biographes de Holmes soulignent le rôle qu’a joué dans la formation de ses idées son expérience de la guerre de Sécession. Fervent abolitionniste, animé d’un idéalisme romantique, il s’était engagé dans les troupes nordistes. Il participa à plusieurs batailles meurtrières et fut blessé à trois reprises, dont deux fois – au torse et au cou – presque mortellement. « La guerre, observe le critique Louis Menand, lui fit perdre plus que [ses] convictions. Elle lui fit perdre sa foi dans les convictions. »

2 Budiansky nuance ce jugement. Ce que la guerre lui fit mettre en question, c’était plutôt « le sentiment de certitude et de supériorité morale qui va souvent de pair avec les convictions ». Son scepticisme ne tourna pas au nihilisme ni au cynisme, mais le conduisit à une philosophie de l’existence que son biographe résume en ces termes : « Aucun d’entre nous ne possède toutes les réponses ; la perfection ne peut pas davantage être atteinte dans le droit que dans la vie. […] Sa quête vaut néanmoins la peine, ne serait-ce que pour donner un sens à notre existence. » Holmes demeura par ailleurs toujours profondément attaché aux vertus traditionnellement associées à la vie militaire (le courage, l’endurance, l’abnégation, le sens du devoir) et était fier d’avoir été soldat.

Après de courtes études à la faculté de droit de l’université Harvard, il travailla dans un cabinet spécialisé dans le droit maritime tout en nourrissant par la lecture son insatiable curiosité (« Tout l’intéressait, dira plus tard un de ses collaborateurs, sauf le sport »). Parmi ses amis figuraient le philosophe agnostique et positiviste Chauncey Wright, un des rares contemporains envers lesquels il se reconnaissait une dette intellectuelle, ainsi que le psychologue William James et son frère l’écrivain Henry James, que ses titres de bravoure militaire, sa détermination et son assurance en société impressionnaient beaucoup. Le second le jalousait quelque peu. Avec le premier, il partageait un intérêt pour les questions philosophiques. Mais sa réflexion se portait surtout sur le droit et sa pratique, sujets sur lesquels il commença à publier des articles dans des revues juridiques.

En 1881, sur la base d’une dizaine de conférences qu’il avait données à l’institut Lowell de Boston, il publia

The Common Law. La vision développée dans cet ouvrage rompt radicalement avec les idées du droit naturel, selon lequel les règles de droit dérivent de principes transcendants valables de toute éternité, et l’approche formaliste, jusque-là dominante dans les tribunaux américains, voulant que les juges, dans leurs décisions, se contentent d’appliquer déductivement aux faits jugés un certain nombre de principes généraux. « Le droit n’est pas régi par la logique, mais par l’expérience », énonce-t-il dès la première page du livre. Plus que la mécanique des syllogismes, ce qui détermine les règles selon lesquelles les hommes doivent être gouvernés, ce sont « les nécessités de l’époque, les théories morales et politiques en vogue, les idées politiques avouées ou inconscientes, et même les préjugés que les juges partagent avec leurs concitoyens ».

Telle qu’elle est formulée dans cet ouvrage, ses articles et un grand nombre de ses opinions, la théorie du droit d’Oliver Wendell Holmes est sociologique dans son principe (le droit reflète les valeurs en vigueur dans la société), réaliste dans son essence (le droit n’est rien d’autre que ce que les juges font) et pragmatique dans son application (les jugements doivent être rendus en fonction de leurs conséquences). Pour aider à en saisir le sens et la portée, Holmes multipliera les formules brillantes : « Le mérite du

common law est de décider d’abord du cas et de déterminer les principes ensuite », « Le droit n’est pas une présence protectrice planant dans le ciel », « les articles de la Constitution ne sont pas des formules mathématiques dont la forme est l’essence », « la Constitution est une expérience, comme tout dans la vie est une expérience ». Holmes invitait à considérer le droit, non à partir des normes et valeurs morales censées lui servir de source, mais du point de vue du « mauvais homme » qui ne se préoccupe que de l’incidence qu’aura son application sur sa vie. La plupart des lois, soulignait-il, consistent à « empêcher les hommes de faire des choses qu’ils ont envie de faire ».

En 1882, Holmes fut nommé à la Cour suprême du Massachusetts et renonça de ce fait à une chaire qui venait de lui être proposée à l’université Harvard. Il y resta jusqu’en 1902 et la présida les trois dernières années. Les Cours suprêmes d’État servant, à côté de leur fonction de cour d’appel, de tribunaux de première instance, il y eut l’occasion de présider plus d’une centaine de procès. Ceux-ci, fait remarquer Budiansky, le familiarisèrent avec la réalité de la vie judiciaire : « opérations boursières suspectes, testaments frauduleux, accidents sanglants [...] effondrements d’entrepôts, […] fusillades d’ivrognes », litiges en matière « d’assurance, de marques déposées, de propriété intellectuelle [...] de faillites, de pollution industrielle, de concurrence et de réglementation ».

En 1902, deux jours avant son 62

e anniversaire, le président Theodore Roosevelt, impressionné par certains de ses arrêts en faveur des travailleurs, le nommait à la Cour suprême. Les trois décennies qu’il y passa marquent l’apothéose de sa carrière. On présente volontiers Holmes comme « le grand dissident ». En réalité, la plupart des quelque 1 000 opinions qu’il rédigea durant son mandat étaient des décisions unanimes, majoritaires ou concordantes. Dans 72 cas seulement, il prit ses distances avec l’avis de la cour. Ce sont toutefois ces opinions dissidentes que l’histoire a retenues, parce que les positions qu’il y défendait furent très souvent reprises plus tard par la cour, après qu’il l’eut quittée.

C’est ce qui se passa par exemple avec l’arrêt

Lochner v. New York, en 1905. Au nom du 14

e amendement à la Constitution, qui garantit l’égalité de traitement, la Cour suprême invalida une loi de l’État de New York limitant les heures de travail dans la boulangerie. Dans une opinion dissidente particulièrement concise et bien tournée, Holmes, dans le prolongement de plusieurs de ses prises de position à la cour du Massachusetts, s’opposa à cette décision avec les arguments suivants : « Cette affaire a été jugée sur la base d’une théorie économique qu’une grande partie du pays ne partage pas » et « la Constitution n’a pas vocation à incorporer une théorie économique en particulier ».

Une autre opinion divergente de Holmes qui finira par se refléter dans la loi est, celle, plus célèbre encore, qu’il rendit dans l’arrêt

Abrams v. United States en 1919

. Des militants d’origine russe qui avaient distribué des tracts critiquant le gouvernement américain pour avoir envoyé des troupes combattre les bolcheviks avaient été condamnés. La cour approuva ce jugement. Dans une affaire antérieure apparemment similaire,

Schenck v. United States, Holmes s’était prononcé en faveur de la limitation de la liberté d’expression pour des raisons de sécurité nationale. Le principe de la liberté d’expression, observait-il dans son avis, « ne protégerait pas un homme qui crierait sans raison au feu dans une salle de spectacle et provoquerait une panique ». Il doit donc cesser de s’appliquer lorsque son respect est de nature à engendrer « un danger manifeste et imminent ». Au terme d’une longue réflexion à laquelle un juriste américain a consacré tout un ouvrage

3, Holmes renversa sa position, défendant désormais dans

Abrams v. United States la liberté d’expression au motif que l’intérêt général est garanti au mieux par « le libre échange des idées » et que « le meilleur critère de vérité est la capacité des idées à s’imposer sur le marché intellectuel ».

« La liberté de pensée, écrira-t-il en 1929 dans l’arrêt

United States v. Schwimmer, c’est la liberté de pensée non pour ceux qui sont d’accord avec nous, mais pour ceux qui défendent des idées que nous haïssons. » Ces vues ont contribué à faire de la liberté d’expression le principe fondamental qu’elle est aujourd’hui aux États-Unis.

Une autre opinion rédigée par Oliver Wendell Holmes, majoritaire celle-là, contribua en revanche à ternir sa réputation. Dans l’arrêt

Buck v. Bell de 1927, la Cour suprême, sous la plume de Holmes, autorisa la stérilisation d’une jeune femme apparemment « faible d’esprit », dont la mère ainsi que la fille avaient elles aussi été jugées « tarées ». L’histoire a retenu la phrase par laquelle Holmes concluait son avis, dont il reconnaissait lui-même la brutalité : « Trois générations d’imbéciles, cela suffit. »

4 Comme nombre de scientifiques et intellectuels de l’époque, y compris beaucoup de penseurs progressistes, Holmes était un eugéniste convaincu.

S’il défendait par ailleurs les droits des syndicats, la liberté d’expression pour les socialistes et la réglementation de l’économie, souligne Budiansky, ce n’était pas par sympathie pour ces causes mais « en dépit de son manque de considération pour elles ». Les raisons, en partie contradictoires, qui motivaient ses jugements étaient d’un autre ordre : son attachement au principe de « retenue juridique », qui commandait de légiférer au minimum, sa volonté de laisser les États tenter des expériences, le sentiment, né de sa vision darwinienne de l’existence, que, la société étant le lieu d’une impitoyable compétition, il fallait donner aux idées, aux individus et aux groupes leur chance de s’imposer dans la lutte pour la vie.

Le flamboyant et perspicace journaliste H. L. Mencken ne s’y est pas trompé, qui disait de Holmes : « Cest un juriste extraordinairement productif, immensément cultivé et de la plus grande intégrité, mais le qualifier de libéral serait vider ce mot de son sens. » Si Holmes soutenait le principe de la règle de la majorité dans une démocratie constitutionnelle, relève un autre de ses biographes

5, il était loin de juger sages toutes les décisions prises à la majorité. « Si mes concitoyens veulent aller en enfer, disait-il toutefois en une de ces formules imagées frappantes et mémorables qu’il affectionnait, je les y aiderai. C’est mon travail. »

Les opinions d’Oliver Wendell Holmes se distinguent par leur remarquable concision (un peu plus de trois pages en moyenne), ce qui faisait dire au juriste new-yorkais Learned Hand que leur auteur avait « un don inégalé de la synthèse ». Elles sont de surcroît rédigées dans une langue d’une grande qualité littéraire dont le juge Richard Posner, dans son introduction à un recueil de ses écrits

6, résume ainsi les caractéristiques : « La clarté d’une langue affranchie du jargon juridique, un style simple, presque familier, une légèreté étrangère aux juristes. ». La densité des textes de Holmes pouvait cependant contribuer à en obscurcir le sens. Et l’importance qu’il accordait à la forme le conduisait parfois à négliger la rigueur de l’argumentation. Son opinion dissidente dans l’arrêt

Lochner v. New York, montre Posner, n’est « ni bien organisée […] ni suffisamment scrupuleuse dans le traitement de l’opinion majoritaire, ni solidement étayée »

7. Sa puissance rhétorique n’en fait pas moins « la plus remarquable opinion judiciaire des cent dernières années ». Certains commentateurs sont plus sévères. Holmes se laissait « griser par sa prose », juge l’historien de la pensée juridique Thomas C. Grey

8.

Le talent littéraire d’Oliver Wendell Holmes éclate dans sa correspondance : quelque 10 000 lettres, dont une petite partie seulement a été publiée. Beaucoup sont adressées à de jeunes femmes. Hormis les phrases d’introduction et de conclusion, les lettres à Nina Grey, Clara Stevens, Ellen Curtis et d’innombrables autres correspondantes rencontrées aux États-Unis ou lors de ses fréquents voyages en Grande-Bretagne et en Irlande ne différaient guère, dit-on, de celles qu’il adressait à ses amis juristes et philosophes Harold Laski, Lewis Einstein ou Frederick Pollock. Ce n’est pas tout à fait exact, relève Stephen Budiansky. Avec les femmes, « il s’ouvrait davantage, exprimait ses espoirs et ses craintes, et se livrait parfois à des réflexions personnelles ».

Bel homme, Holmes aimait plaire, séduire et se sentir adulé. L’ascendant qu’il exerçait sur ses amies comme sur ses jeunes assistants le flattait. En 1872, il avait épousé Fanny Dixwell, la fille de son ancien directeur d’école. Fanny, qui était une femme pleine d’esprit mais solitaire, finit par mener une existence de recluse. De l’avis général comme de celui de l’intéressé, leur union, qui dura soixante ans, joua un rôle central dans la vie de Holmes. Pour des raisons que l’on ignore, ils n’eurent pas d’enfants. On ignore de même (les témoignages à ce sujet sont contradictoires) les sentiments de Fanny à propos des innombrables flirts de son mari. Tout indique que ces amitiés amoureuses sont restées platoniques, y compris la passion qu’il a éprouvée pour une aristocrate irlandaise, Clare Castletown.

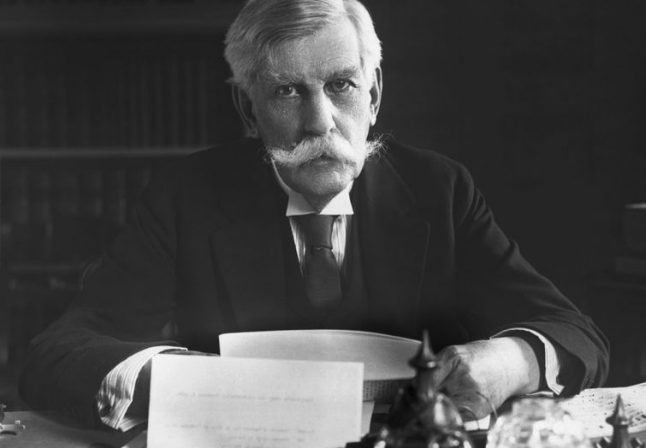

Oliver Wendell Holmes dégageait une impression d’extraordinaire vigueur intellectuelle et physique. Avec l’âge, sa prestance ne fit que s’accroître. Sa haute taille, sa silhouette mince, son port altier, ses moustaches de colonel de cavalerie anglais, ses yeux bleus perçants, ses vêtements démodés mais très bien coupés faisaient de lui une figure imposante et immédiatement reconnaissable. Le 8 mars 1931, le réseau de radio CBS retransmit les quelques mots qu’il avait prononcés à l’occasion de son 90

e anniversaire, et l’Amérique entière découvrit sa chaude voix de baryton à l’accent bostonien. Cette radiodiffusion s’inscrivait dans le cadre d’une cérémonie d’hommage qui marquait le début de sa canonisation. Quatre ans plus tard, il décédait paisiblement, et le président Franklin Delano Roosevelt assistait à ses funérailles sous la pluie.

Aujourd’hui, on découvre que celui dont le diplomate Dean Acheson disait qu’il était le plus grand homme qu’il ait jamais rencontré n’était pas exempt de défauts et de contradictions. L’originalité, la portée et la pertinence de ses idées sont débattues. Mais la personnalité d’Oliver Wendell Holmes continue à fasciner, et ses écrits demeurent une référence pour tous ceux qui réfléchissent sur le droit.

— Michel André, philosophe de formation, a travaillé sur la politique de recherche et de culture scientifique au niveau international. Né et vivant en Belgique, il a publié

Le Cinquantième Parallèle. Petits essais sur les choses de l’esprit (L’Harmattan, 2008).

— Cet article a été écrit pour

Books.

Notes

1. La Voie du droit, présentation et traduction de Laurent de Sutter (Dalloz, 2014).

2. The Metaphysical Club, 2001.

3. Thomas Healy, The Great Dissent (Picador USA, 2014).

4. Dans la terminologie médicale de l’époque, le terme « imbécile » avait un sens précis. Plus tard, on découvrira que la mère, la fille et la petite-fille possédaient une intelligence normale et que la jeune femme avait été placée en institution pour dissimuler le viol que lui avait fait subir un proche.

5. G. Edward White, Oliver Wendell Holmes (Oxford University Press, 2006).

6. The Essential Holmes (University of Chicago Press, 1992).

7. Law and Literature (Harvard University Press, 2009).

8. « Bad Man from Olympus », The New York Review of Books, 13 juillet 1995.