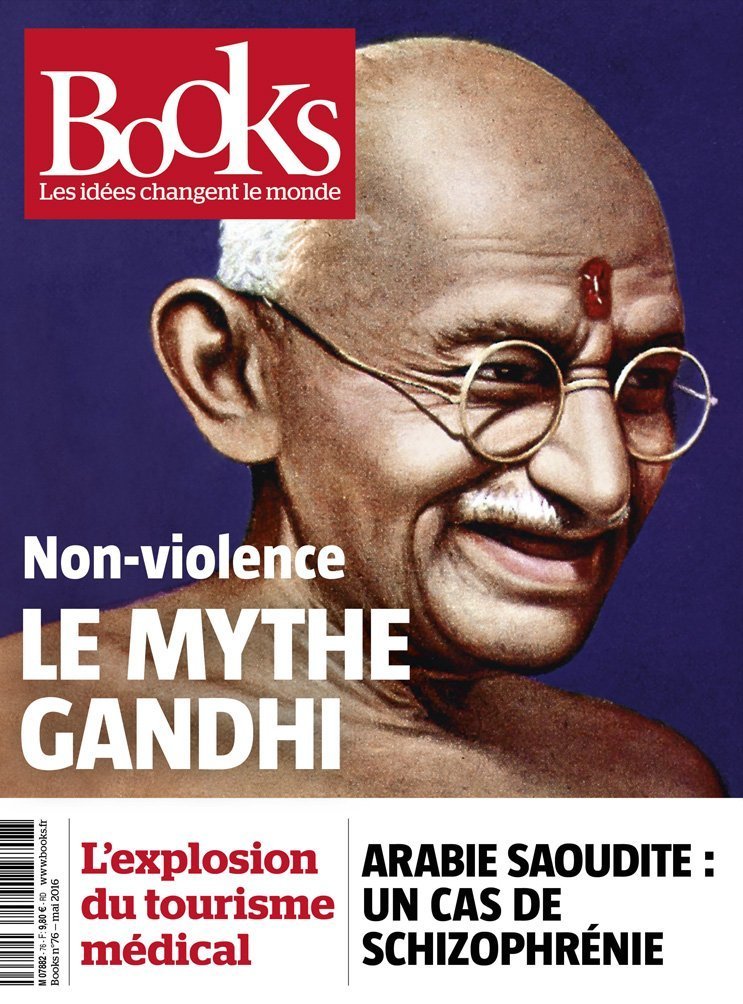

Ramin Jahanbegloo : « Il est urgent d’intégrer le legs de Gandhi »

Publié dans le magazine Books n° 76, mai 2016.

La non-violence a connu des succès éclatants mais cède aujourd’hui le pas devant la violence, notamment dans le monde arabe. Comme en témoigne aussi la popularité d’un Donald Trump, nous vivons un processus de décivilisation, à l’œuvre au sein même des vieilles démocraties. Nous avons besoin d’un moment gandhien.

[caption id="attachment_36349" align="alignleft" width="200"]

© DR[/caption]

© DR[/caption]Nous savons que Gandhi a été inspiré par Tolstoï, mais jusqu’à quel point ?

Tolstoï est la figure qui a le plus influencé la pensée de Gandhi. Le dialogue entre les deux hommes commence avec sa première lettre à l’écrivain russe (1er octobre 1909), écrite après la lecture de son livre Le Royaume des cieux est en vous. Il se poursuit jusqu’à la mort de Tolstoï, en novembre 1910. « En réalité, écrit celui-ci, la non-violence n’est rien d’autre que l’enseignement de l’amour, non déformé encore par des interprétations mensongères. » Le livre de Tolstoï éveilla la conscience de Gandhi et lui offrit une base solide pour renouveler sa lecture de la Baghavad-Gita et des Évangiles (notamment le Sermon sur la montagne). Il affirmera en 1932 : « Tolstoï a renforcé ma foi en ce que je ne connaissais encore qu’obscurément […]. J’ai travaillé sur les fondations posées par Tolstoï. Comme un bon élève, j’ai ajouté à ce qui m’avait été légué. » Je crois que la grande leçon de Tolstoï pour Gandhi, c’est que l’expérience de la vérité se manifeste comme un acte d’amour et de tolérance. Elle s’accompagne d’un refus total de toute prétention à la vérité absolue. De là cette idée simple et évidente que la vérité se présente à chacun de nous d’une manière différente. Il ne peut donc y avoir une approche de la vérité sans un acte de tolérance à l’égard de la vérité de l’autre. « La règle d’or, écrit Gandhi, est la tolérance mutuelle, puisque nous n’avons jamais tous les mêmes idées et que nous ne verrons jamais la vérité que de manière fragmentaire et sous des angles divers. »

Comment comprenez-vous que Gandhi, qui avait déjà élaboré et mis en pratique sa théorie de la non-violence (satyagraha), ait appelé en 1918 les jeunes Indiens à rejoindre les combattants britanniques dans les tranchées en Flandre ?

Gandhi a offert ses services à l’armée britannique en quatre occasions : en 1899, 1906, 1914 et 1918. Cela paraît en contradiction avec ses principes de non-violence, mais il était en réalité fidèle à son point de vue selon lequel, en tant que loyal citoyen de l’empire, il devait affirmer un devoir de responsabilité à l’égard des souffrances d’autrui. S’il encourageait les jeunes Indiens à contribuer à l’effort de guerre aux côtés des Anglais, c’était pour stimuler leur sens de la discipline et aussi ce que j’appellerais un « ethos de l’appartenance ». Gandhi écrit en 1906 : « Un homme qui va au front doit s’entraîner à endurer une épreuve sévère. Il doit cultiver l’habitude de vivre en camarade avec un grand nombre d’hommes. Il prend l’habitude d’obéir à ses supérieurs sans tergiverser ni discuter. Il apprend aussi à discipliner le mouvement de son corps. Et il doit apprendre à vivre dans un espace réduit en respectant les règles de l’hygiène ». L’attitude de Gandhi à l’égard de l’empire a changé dans l’après-guerre, en particulier après le massacre d’Amritsar, en avril 1919.

Avec le recul, comment analysez-vous l’impact du « mouvement vert » qui a amené 3 millions de personnes dans les rues de Téhéran en 2009 ?

Cet événement historique trouve ses racines dans l’essor du mouvement réformiste au cours des années 1990. Grâce avant tout au travail des féministes, des intellectuels et des artistes, la culture politique iranienne s’est transformée, et les principes de la non-violence se sont enracinés en profondeur dans la société civile. Nous avons assisté au cours des vingt-cinq dernières années à une évolution majeure. En raison de la croissance démographique, les jeunes représentent aujourd’hui 60 % des 81 millions d’Iraniens. Ils sont de plus en plus instruits, laïcs et libéraux. La moitié des 18-25 ans suivent une forme d’enseignement supérieur. Point important, plus de 60 % des jeunes qui entrent à l’université sont des femmes. Ce sont aussi, et de loin, les plus gros utilisateurs d’Internet au Moyen-Orient. Or la plupart de ces jeunes voient leur avenir bouché. Il en résulte un conflit de générations opposant conservateurs affairistes et jeunes rebelles sans cause. La rébellion de 2009 peut être interprétée en ces termes. La nouvelle génération ayant opté pour la non-violence, ce fut le moment gandhien de l’Iran. Mais il ne faut pas y voir une parenthèse refermée. Le projet n’a pas abouti, mais il demeure. Ainsi, les dernières élections, où les modérés ont remporté un succès, peuvent être interprétées comme l’expression de l’adhésion de la jeunesse iranienne aux valeurs de la réforme non violente.

Si vous considérez l’histoire des cent dernières années, quels sont, de votre point de vue, les plus beaux succès du mouvement non violent ?

La doctrine de la non-violence a joué un rôle central et méconnu sur la scène mondiale. Les trois figures principales sont sans conteste Gandhi, Martin Luther King et Khan Abdul Ghaffar Khan (1). Mais le paradigme gandhien en a inspiré bien d’autres. Comme Mandela, qui a passé vingt-huit ans en prison avant de conduire l’Afrique du Sud vers la démocratie multiethnique. Selon lui, la philosophie de Gandhi « a beaucoup contribué à la transformation pacifique de l’Afrique du Sud. Elle a aidé à guérir les divisions destructrices cultivées par la pratique odieuse de l’apartheid ». Le dalaï-lama s’inscrit dans la même tradition. Il invite à penser que la politique telle qu’elle se pratique est en contradiction avec la logique du monde géopolitique réel dans lequel nous vivons. Selon lui, « le Mahatma Gandhi doit être réinventé, parce que ses principes et ses idées de vérité et de non-violence sont plus faciles à entendre aujourd’hui ». Pensons aussi à Václav Havel et à l’expérience de la non-violence en Europe de l’Est. Havel était un admirateur de Gandhi. Selon lui, « une réflexion sur le travail de Gandhi se retrouve dans la tentative faite par la Charte 77 de créer une opposition non violente au régime totalitaire » en Tchécoslovaquie. Havel a émis l’idée essentielle d’un « minimum moral global » permettant de fonder les normes régissant la coexistence des nations et des entités supranationales dans le monde de demain.

Concernant Israël et le problème palestinien, pensez-vous que le mouvement non violent a un impact réel et pourrait finir par amener à une solution durable ?

La question centrale est : Israéliens et Palestiniens sont-ils capables de se percevoir à la fois comme auteurs de violences et comme victimes ? Le sentiment d’être les victimes a contribué chez les uns et les autres à légitimer la violence. Comment en sortir ? Israël est pris dans un dilemme. S’il ne se retire pas des Territoires occupés, il perdra à la fois son intégrité d’État juif démocratique et sa légitimité internationale. Mais s’il se retire sans un accord de paix, ce sera perçu par ses voisins comme une preuve de faiblesse. Pour résoudre ce dilemme, Israël doit d’abord instaurer un système politique privilégiant la sagesse et le bon sens. Et, au-delà, se forger un nouveau discours, fondé sur le dialogue et la tolérance. Quant aux Palestiniens, je ne crois pas à la possibilité pour eux de recouvrer leurs droits sans accepter l’implication des Israéliens. Mais ne nous faisons pas d’illusions. Il faudra des décennies avant qu’Israël ne progresse vers une société égalitaire dans laquelle les Palestiniens se verront reconnaître les mêmes droits que les Israéliens.

Concernant l’Égypte, le Printemps arabe de 2011 semble finalement n’avoir été qu’un feu de paille. Des graines ont-elles été semées ?

Cinq ans après, les espoirs initiaux et souvent naïfs mis dans le Printemps arabe se sont taris, tandis que les causes politiques, sociales et économiques ayant conduit aux soulèvements de 2011 sont toujours là, pour l’essentiel. La région est livrée au chaos, avec une guerre de longue durée en Syrie, des conflits sectaires comme au Yémen et une répression accrue en Égypte. Quatre ans après la capture et l’exécution de Kadhafi, la Libye est un État failli aux prises avec une dangereuse rébellion. Le seul pays où le Printemps arabe puisse être considéré comme un succès est la Tunisie, avec la promulgation d’une Constitution remarquable, pluraliste, résultat d’une dialogue effectif entre islamistes et sécularistes, sans intervention de l’Occident. Mais, malgré cette expérience positive, il y a peu d’espoir que la démocratie progresse au Moyen-Orient. Celle-ci requiert certaines conditions, l’État de droit, les libertés civiques et la liberté économique, ainsi que la foi dans l’égalité sociale et le respect de la diversité – autant de conditions qui font actuellement défaut dans le monde arabe, et aussi en Turquie. À quoi s’ajoute l’irruption de l’État islamique, conséquence de l’intervention américaine en Irak. Ses pratiques ne sont ni islamiques ni sectaires, mais simplement hostiles à la civilisation. Les horreurs perpétrées traduisent un rejet des valeurs de base de l’héritage humain. Un espoir peut venir de l’Iran, où le progrès des stratégies non violentes pourrait sans nul doute servir de modèle pour toute la région.

Il semble clair que la non-violence est inefficace dans certaines situations : hier la lutte contre Hitler, aujourd’hui la lutte contre l’État islamique… Quelles conditions doivent être réunies pour que la non-violence puisse remporter la partie ?

Nombre d’intellectuels continuent de penser que la violence est une phase nécessaire ou inévitable pour assurer une transition politique ou sociale. Dans le sillage d’un Sorel ou d’un Fanon, un théoricien comme Žižek soutient la doctrine marxiste selon laquelle la violence peut être légitime. La nécessité de la violence viendrait de ce qu’il n’y a pas d’autre solution, sur le plan psychologique, pour purger les stigmates de la violence imposée. Mais je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure manière de procéder avec l’État islamique. Se ranger à la conclusion que certains humains sont fondamentalement « mauvais » ou fondamentalement « bons » (ce que j’appelle « le syndrome de l’irréductibilité ») ne réglera rien à terme. La question centrale qui se pose aux islamistes en particulier et au monde musulman en général est : comment trouver les voies qui leur permettront de mener à bien leur propre projet de civilisation ? Le terrorisme islamique exprime un mode radical de décivilisation alors même que ses acteurs se prétendent les plus proches de la civilisation islamique. Les Allemands qui résistèrent à Hitler et au nazisme étaient confrontés au même dilemme. « Que signifie d’être allemand sous Hitler ? » demandait Thomas Mann. Sa belle réponse était : « Là où je suis, il y a l’Allemagne. Je porte ma culture allemande en moi. Je suis en contact avec le monde et ne me considère pas comme déchu. »

Les seuls pays où la question de la violence intérieure au sens politique du terme ne se pose plus sont les démocraties solidement installées et n’imposant pas leur domination sur une population quelconque. Mais elles sont confrontées à l’importation de la violence et elles continuent de l’exporter, en intervenant militairement ailleurs dans le monde et en apportant leur soutien à des dictatures. Voyez-vous à cet égard des signes d’une évolution positive ?

La question de la non-violence est à mes yeux la plus urgente à se poser pour un historien des idées ou un philosophe. Il nous faut aussi poser une question complémentaire : sommes-nous en train d’assister à la fin de ce que nous entendons par civilisation depuis cinquante siècles et à l’avènement de ce que le polémologue Gaston Bouthoul appelait la « lutte contre la peur » ? Nous vivons avec le sentiment d’une profonde désillusion de l’humanité, provenant à la fois de l’expérience collective de la violence et d’une crise générale de la pensée. Dont l’émergence d’un Donald Trump est le produit.

Contrairement à l’idée reçue, les démocraties occidentales ne sont plus capables de contenir la violence parce qu’elles sont marquées par une dégradation du politique. La violence est le fruit de la décivilisation et celle-ci se manifeste quand les sociétés ou les individus perdent le respect d’eux-mêmes en ignorant ou en étant privés de la faculté d’empathie comme processus de reconnaissance de l’autre. Nous sommes confrontés non seulement à la violence nue, mais à la banalisation de la violence. Soyons clairs : les militants de l’État islamique ne sont pas les nouveaux barbares, mais des symptômes du processus de décivilisation de la société du XXIe siècle. Il nous faut comprendre que les Berlusconi et autres Donald Trump détruisent les ponts entre les cultures et les religions et sont les vrais géniteurs des fanatiques à venir.

Vous n’êtes donc pas d’accord avec l’universitaire Steven Pinker, pour qui la violence sous toutes ses formes a tendance à régresser au cours de l’histoire ?

J’ai lu son livre The Better Angels of Our Nature avec un grand intérêt, mais je suis en effet en désaccord avec sa conclusion. La violence ne peut régresser que si l’humanité gagne en maturité. Même si l’histoire des cinquante dernières années témoigne des nombreux succès obtenus par la non-violence (songeons aussi à la Birmanie, au Chili), il nous faut réviser notre théorie de la démocratie et y intégrer le legs de Gandhi, quand il insiste sur les idées de devoir citoyen, de vérité en politique, de réelle autogouvernance, de démocratie éclairée par l’éthique. La vision gandhienne fait cruellement défaut dans les débats occidentaux sur la théorie démocratique. Une politique digne ce nom n’est pas le produit de la compétition entre des partis, mais d’une collaboration entre les citoyens. Elle est la poursuite de la liberté par une action de transformation de soi. Celle-ci doit être réalisée pour le bénéfice d’autrui et non en s’enfermant entre les remparts de ses propres intérêts. Dans une perspective gandhienne, un défaut majeur de la théorie libérale de la démocratie est son incapacité à intégrer les deux dimensions de la désobéissance civile et de l’action non violente dans un modèle général de souveraineté partagée, laquelle ne peut être entièrement subordonnée aux exigences formelles d’une conception idéalisée du droit. Le processus démocratique doit être conçu comme le résultat d’un effort éthique destiné à limiter et à surpasser la violence.

Churchill disait : « Le succès n’est pas final, l’échec n’est pas fatal : ce qui compte, c’est le courage de continuer. » Gandhi aurait pu dire la même chose. Sa vision de la modernité nous offre des intuitions qui peuvent nous aider à affronter les dilemmes de notre temps.

— Propos recueillis par Olivier Postel-Vinay

Notes

1. Khan Abdul Ghaffar Khan était un homme politique et leader spirituel pachtoune. Musulman fervent et pacifiste, surnommé le « Gandhi de la frontière », il s’opposa de manière non violente à la domination britannique sur ce qui allait devenir le Pakistan.