Dossier

Intelligence artificielle : menace sur Sapiens

Publié dans le magazine Books n° 94, février 2019. Par Marie Naudascher.

Peu soucieuses d’égalité, les classes moyennes rêvent de réussite individuelle mais s’inquiètent pour la démocratie.

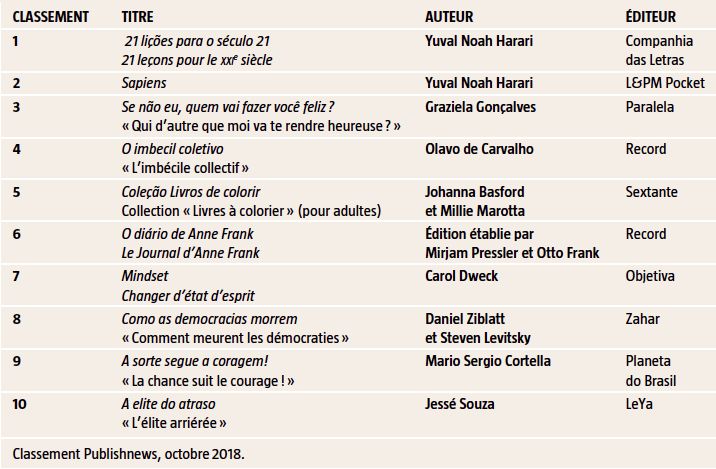

Le chanteur Chorão est une légende au Brésil. Cinq ans après sa mort, sa veuve, Graziela Gonçalves, revient sur leur passion. C’est pour elle que le rockeur avait composé le refrain « Qui d’autre que moi va te rendre heureuse ? », que « Grazi » a choisi comme titre de son livre. En octobre 2018, les lecteurs brésiliens recherchaient donc l’évasion glamour, à l’issue d’une campagne présidentielle tendue qui a vu la victoire de Jair Bolsonaro.

Si le candidat d’extrême droite l’a emporté, c’est que le climat idéologique s’y prêtait, comme en témoigne le succès de la réédition de « L’imbécile collectif », ouvrage de 1996 dans lequel l’essayiste ultraconservateur Olavo de Carvalho fustige la « décadence intellectuelle du Brésil », qu’il impute aux milieux universitaires de gauche. Climatosceptique et anticommuniste, Carvalho apparaît comme la référence intellectuelle de la nouvelle droite brésilienne.

Significatif : si l’imbécillité est collective, le succè...

Le chanteur Chorão est une légende au Brésil. Cinq ans après sa mort, sa veuve, Graziela Gonçalves, revient sur leur passion. C’est pour elle que le rockeur avait composé le refrain « Qui d’autre que moi va te rendre heureuse ? », que « Grazi » a choisi comme titre de son livre. En octobre 2018, les lecteurs brésiliens recherchaient donc l’évasion glamour, à l’issue d’une campagne présidentielle tendue qui a vu la victoire de Jair Bolsonaro.

Si le candidat d’extrême droite l’a emporté, c’est que le climat idéologique s’y prêtait, comme en témoigne le succès de la réédition de « L’imbécile collectif », ouvrage de 1996 dans lequel l’essayiste ultraconservateur Olavo de Carvalho fustige la « décadence intellectuelle du Brésil », qu’il impute aux milieux universitaires de gauche. Climatosceptique et anticommuniste, Carvalho apparaît comme la référence intellectuelle de la nouvelle droite brésilienne.

Significatif : si l’imbécillité est collective, le succè...