Nous devons préserver la forêt, non seulement pour que notre poêle ne refroidisse pas en hiver, mais pour que continue de battre le pouls de la vie traditionnelle, chaude et joyeuse, et pour que l’Allemagne reste allemande. » Cette déclaration de l’écrivain et folkloriste Wilhelm Heinrich Riehl dans son ouvrage de 1854

Land und Leute (« Pays et gens ») montre à quel point l’histoire de ce que l’on appelle « la forêt allemande » est plus et autre chose que celle de la forêt en Allemagne. Comme le souligne le sous-titre du livre de Johannes Zechner

Der Deutsche Wald, c’est aussi et avant tout l’histoire d’une idée.

Dans la représentation que les Allemands se font d’eux-mêmes et de leur pays, la forêt occupe une place sans égale ailleurs en Europe. Pourtant, la surface boisée (11 millions d’hectares) est inférieure en termes absolus à ce qu’elle est en France, et à peine supérieure en proportion du territoire (32 %). Si la forêt est si présente dans l’esprit des Allemands, c’est surtout du fait de son statut de « paysage imaginé », qui lui confère un rôle comparable à celui de la mer chez les peuples marins, comme les Anglais ou les Portugais.

Davantage encore que le Rhin ou les Alpes, la forêt est perçue en Allemagne comme un élément central, quasiment le symbole de l’identité nationale. Dans les ouvrages d’introduction à la culture et à la psychologie collective allemandes conçus à l’intention du public étranger (

Germany: Memories of a Nation, de Neil MacGregor, par exemple), ou des Allemands eux-mêmes (

Die deutsche Seele, de Thea Dorn et Richard Wagner), des pages sont presque toujours consacrées à l’attachement des Allemands à leur forêt, telle que leurs poètes, romanciers, peintres, musiciens, ethnographes, folkloristes et théoriciens politiques en ont construit la légende.

Cette légende plonge ses racines dans l’Antiquité, et ceux qui ont contribué à en jeter les bases sont paradoxalement quelques auteurs latins. Dans

La Guerre des Gaules, Jules César évoque en termes saisissants l’immense forêt hercynienne, si vaste, dit-il, qu’il faut neuf jours pour la parcourir du nord au sud, et soixante jours, sinon davantage, pour la traverser d’ouest en est. Dans cette forêt touffue et impénétrable, on trouve, à l’en croire, toute une faune étrange, des animaux fantastiques venus du fond des âges et disparus partout ailleurs – une opinion également exprimée dans son

Histoire naturelle par Pline l’Ancien, qui a servi plusieurs années comme tribun militaire en Germanie. César esquisse des hommes qui peuplent cette région un portrait que, quelques années plus tard, Tacite développera dans son ouvrage

Germania.

Résidant dans une partie du monde, le bassin méditerranéen, où la forêt avait depuis longtemps fait place au maquis, vivant dans une civilisation très urbaine, les Romains éprouvaient à l’égard de la forêt germanique et de ses occupants un mélange de terreur et de fascination. Les Germains étaient à leurs yeux les sauvages par excellence. Mais, comme le relève l’historien britannique Simon Schama, « si Tacite en fait des êtres primitifs et féroces, il ne les crédite pas moins d’une noblesse naturelle, due à leur indifférence instinctive aux vices qui ont corrompu Rome : la luxure, le goût du secret et de la propriété »

1.

Dans les

Annales, écrites par Tacite vingt ans après

Germania, un personnage appelé à jouer un rôle central dans la mythologie de la forêt allemande fait son apparition : Arminius, dont le nom sera plus tard germanisé en Hermann. Fils d’un chef germain capturé par les Romains, il avait fait carrière dans l’armée romaine à la tête de troupes auxiliaires avant de rejoindre son peuple et de fomenter un soulèvement contre l’occupant. En massacrant, dans la forêt de Teutobourg, des milliers de soldats du général Varus, il infligea aux Romains une sanglante et humiliante défaite. L’affront fut lavé par la victoire de Germanicus sur les Germains, mais Rome renonça à étendre son empire au-delà de la Gaule. Arminius-Hermann demeurera à travers les siècles le symbole de la résistance héroïque du peuple germanique, animé par sa force primitive, à l’hostilité des nations latines du sud et de l’ouest de l’Europe. En 1875, une immense statue à son effigie sera érigée à l’emplacement supposé de la bataille.

Les premiers à ressusciter son souvenir et, de manière générale, à exploiter ce que la vision de l’Allemagne de Tacite contenait d’élogieux et de flatteur furent deux érudits et poètes de la Renaissance : Conrad Celtis et Ulrich von Hutten. Contemporains de Luther, propagandistes de la Réforme, les deux hommes voyaient dans l’exaltation des vertus de la Germanie archaïque – le courage, la simplicité de la vie sylvestre – une arme contre la contagion des vices de l’Europe urbaine, décadente et corrompue du Sud, celle du catholicisme et de la papauté.

L’accent mis sur la forêt n’a rien de fortuit. Dans un pays déjà considérablement déboisé par rapport à ce qu’il était dans l’Antiquité, une image idéalisée de la forêt primitive s’imposait comme le décor obligé de la vie authentique. Elle triomphe dans

Saint Georges combattant le dragon, le célèbre tableau d’Albrecht Altdorfer, dont le personnage principal est une épaisse et luxuriante forêt, représentée avec une finesse inouïe de détail.

Avec le romantisme, la présence de la forêt dans l’imaginaire allemand s’accentue encore. Dans le prolongement des œuvres du poète Friedrich Gottlieb Klopstock, qui rédige un drame sur la vie du héros Hermann dans un style inspiré des anciens dialectes, et dans le sillage des réflexions de Johann Gottfried Herder sur la façon dont la langue façonne l’esprit des peuples, naît tout un courant de sensibilité mettant en avant l’idée d’un lien profond, ancien, durable et privilégié entre l’âme du peuple allemand, sa langue, ses traditions et son folklore, la terre sur laquelle il est établi et les paysages forestiers dans lesquels se déroule son existence.

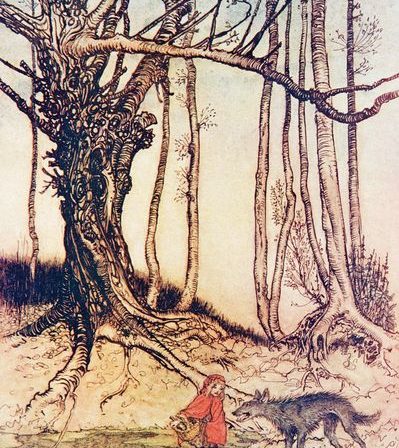

L’expression littéraire de cette vision traverse les écrits d’une série de figures clés du romantisme allemand auxquelles Zechner consacre chaque fois un chapitre entier de son livre : Ludwig Tieck, ami de Novalis et des frères Schlegel, Joseph von Eichendorff, dont le critique Marcel Brion disait qu’il était « de tous les poètes qui ont célébré la forêt sans doute [celui] qui en a le plus fortement connu et pénétré les mystères » et, bien sûr, Jacob et Wilhelm Grimm. Les frères Grimm, qui étaient philologues et folkloristes, se sont employés à collecter à partir de sources écrites et orales, puis à réécrire à leur façon, des dizaines de

contes populaires véhiculés par la tradition. Bien des histoires qu’ils racontent se passent dans la forêt, une forêt fantastique inspirée par celle qu’a produite l’imagination médiévale. Peuplée de bûcherons et de chasseurs, mais aussi de brigands, de sorcières, d’ours et de loups féroces, la forêt de

Blanche-Neige, de

Hansel et Gretel et du

Petit Chaperon rouge est immense, sombre et terrifiante, un endroit où l’on se perd, mais aussi un abri pour tous ceux qui fuient la haine de leurs ennemis et un territoire où la magie opère, un lieu de rédemption où les personnages rencontrent leur destin.

À côté de la littérature, il y a la musique : on ne compte pas les morceaux de Brahms, Liszt, Schubert et Schumann dans le titre desquels apparaît le mot

Wald ; c’est au cœur de la forêt que se déroule l’épisode décisif de l’opéra

Der Freischütz, de Carl Maria von Weber, et que se situe l’action de la première partie du

Siegfried de Richard Wagner. Et plus encore la peinture : la forêt est le thème favori d’une pléiade de peintres dominée par les figures de Karl Wilhelm Kolbe, surnommé « Eichen Kolbe » en raison de sa passion pour la représentation des chênes et, surtout, Caspar David Friedrich. Comme chez Kolbe, on trouve chez Friedrich de nombreuses images de chênes, le plus souvent isolés, tordus, dotés de formes tourmentées et fantastiques. Un de ses tableaux les plus célèbres est toutefois d’une tout autre nature. Davantage encore que dans le

Saint Georges d’Altdorfer, auquel il fait irrésistiblement penser, le personnage qui lui donne son titre

(Le Chasseur dans la forêt) occupe une très petite partie de l’œuvre. Sa silhouette minuscule, qui pourrait être celle d’un des soldats des troupes de Napoléon, que les armées prussiennes venaient de défaire, ou d’un légionnaire du malheureux Varus dix-huit siècles auparavant, apparaît écrasée par le colossal mur végétal qui occupe les quatre cinquièmes de la toile et le domine de toute sa hauteur.

Contrairement à celle d’Altdorfer, la forêt de Friedrich n’est pas composée de feuillus, mais d’un dense alignement d’épicéas. Comme dans tout le reste de l’Europe occidentale, le territoire avait fait l’objet, durant le Moyen Âge et la période moderne, d’intenses déboisements, seulement ralentis, voire contrecarrés, par les pertes démographiques engendrées par les épidémies, les famines du petit âge glaciaire ou la dévastatrice guerre de Trente Ans. Certes, l’Allemagne, ou ce qui en tenait lieu à l’époque, avait bénéficié à cet égard de l’absence d’un État central et de la dispersion des forêts entre les mains de grands propriétaires fonciers appartenant à la noblesse, qui ne les laissaient pas facilement exploiter.

Contrairement à la France et à l’Angleterre, qui entretenaient d’énormes flottes, elle n’a pas été obligée de détruire ses forêts pour construire ses navires. Mais la demande en bois des chantiers navals hollandais voisins était considérable. Aux besoins de bois d’œuvre et de chauffage sont venus s’ajouter ceux de l’industrie naissante : les mines, la papeterie, la verrerie, bientôt la chimie et, en attendant l’ère du charbon, la sidérurgie. En quelques dizaines d’années s’opéra le passage du

Wald (forêt naturelle) au

Forst (forêt plantée), évoqué dans ce passage célèbre de

L’Homme sans qualités, de Robert Musil, dans lequel Ulrich, entendant Diotima réciter les premiers vers d’un poème d’Eichendorff, ironise : « Vous ignoriez, cousine, que toutes ces forêts appartiennent au Crédit foncier ? Le Maître que vous alliez célébrer est un inspecteur forestier attaché audit établissement. La nature est ici le produit planifié de l’industrie forestière. »

C’est pour faire face à ces nouveaux besoins que des essences à croissance rapide comme l’épicéa furent introduites. Dans le prolongement des travaux du pionnier de la sylviculture Hans Carl von Carlowitz, Johann Heinrich Cotta et d’autres développèrent toute une science forestière fondée, résume l’historien français Michel Devèze, sur « la conversion progressive des taillis en futaie, le développement nécessaire des conifères, le calcul préalable des coupes à réaliser en forêt ».

La conception romantique de la forêt n’en fut pas bousculée pour autant. Inspiré par Ernst Moritz Arndt, qui voyait dans la forêt germanique un rempart contre l’invasion par des troupes ennemies, françaises notamment, Wilhelm Heinrich Riehl élabore autour de 1850 une philosophie de la forêt nationaliste, romantique et à forte composante sociale. « Contrairement aux champs, aux prairies et aux jardins, soutient-il, les forêts sont quelque chose sur lequel tout le monde possède un certain droit, même s’il ne consiste qu’à s’y promener lorsqu’on le désire. » Aux yeux des pauvres paysans allemands, fait aujourd’hui remarquer l’historien de l’environnement Joachim Radkau, la « liberté de la forêt » était cependant avant tout celle d’y collecter du bois de chauffage et des débris végétaux pour la litière du bétail.

La pensée de Riehl a nourri deux visions différentes de la forêt et de ses rapports avec la société, l’une, d’inspiration sociale et « conservationniste », qui est celle du mouvement

Heimat, l’autre, d’un nationalisme radical, qu’on retrouve par exemple dans le mouvement

völkisch, leur point commun étant l’hostilité au capitalisme et la critique de la technique et de la modernité.

À la fin du XIXe, les biologistes Raoul Francé et Rudolf Düesberg proposent une image du monde naturel, notamment végétal, combinant l’idée de la lutte entre les individus et les espèces, issue du darwinisme social, et celle d’une nécessaire coopération des organismes au service du fonctionnement et des objectifs de l’ensemble vivant qu’ils forment. Combinées avec les thèses exposées au cours des années 1930 dans des ouvrages comme

Der Wald in der Deutschen Kultur (« La forêt dans la culture allemande »), de Karl Rebel, et

Deutscher Wald, Deutsches Volk (« Forêt allemande, peuple allemand »), de Julius Kober, ces idées se retrouveront, caricaturées, au cœur de l’idéologie nazie. « Dans la conception nationale-socialiste, déclarait ainsi Hermann Göring (grand chasseur qui aimait se faire photographier devant des trophées et des cadavres d’animaux abattus), la forêt et le peuple ont un lien très fort. Le peuple aussi est une communauté vivante, un être organique. » Aux yeux des nazis, obsédés par la pureté raciale et la question des origines, le peuple allemand était celui des forêts, comme les Slaves étaient « le peuple des steppes » et les Juifs « le peuple du désert ». En 1934, Alfred Rosenberg, idéologue du national-socialisme, commanditait un film sur le thème

Deutscher Wald – Deutsches Schicksal (« Forêt allemande – Destin allemand »). En 1937, Heinrich Himmler lançait un programme de recherche destiné à explorer « comment l’homme allemand se relie spirituellement à la forêt […] comment le monde de la forêt se reflète dans son âme ». Mais, en dépit de quelques efforts en faveur des forêts, cet intérêt demeura très théorique. Rapidement, fait remarquer l’historien américain Jeffrey K. Wilson, « la rhétorique nazie du renouveau naturel céda devant un objectif urgent : le réarmement de l’Allemagne en vue de la guerre. […] Au moment de l’entrée en guerre, les forêts étaient exploitées de façon intensive »

2.

On cite souvent cet extrait de

Masse et puissance, d’Elias Canetti : « Le symbole de masse des Allemands était l’armée. Mais l’armée était plus que l’armée : c’était la forêt en marche. […] La rectitude et l’alignement des arbres, leur densité et leur nombre, remplissent le cœur de l’Allemand d’une joie profonde et secrète. » De tels propos rendent peut-être compte du sentiment qu’éprouvaient certains à la vue de la « forêt d’oriflammes » des rassemblements de Nuremberg. Mais les bois dont les Allemands ont toujours eu la nostalgie, c’est davantage la forêt naturelle de feuillus que les rangs serrés d’épicéas auxquels se réfère clairement Canetti.

Dans l’Allemagne d’après la Seconde Guerre mondiale, les thèmes caractéristiques de l’idéologie nazie (le sol, les origines, la pureté de la race, la lutte pour la vie) furent frappés d’interdit. Dans l’œuvre du philosophe Martin Heidegger, dont un recueil d’essais s’intitule Holzwege (« chemins forestiers », traduit sous le titre Chemins qui ne mènent nulle part) et qui passait un temps considérable dans son chalet de la Forêt-Noire, résonne encore un fort écho de la vision traditionaliste de la forêt. Mais l’image qui s’est imposée dans la seconde moitié du xxe siècle possède d’autres connotations politiques : celles de l’écologie militante. Dans les années 1970 et 1980, un des grands combats des mouvements de protection de l’environnement allemands a été livré autour de la question de la « mort des forêts » sous l’effet des pluies acides.

La forêt et les arbres sont demeurés présents dans les œuvres de deux grandes figures de l’art contemporain allemand : Anselm Kiefer, dont les toiles, dans un esprit de subversion non dépourvu d’ambiguïté tant le passé nazi de son pays semble le fasciner, exploitent ce thème dans une série de variations basées sur la reprise ironique d’images célèbres ou d’éléments de la légende ; et Joseph Beuys, dont la contribution à la Documenta de Kassel en 1982 a pris la forme d’un projet de plantation de 7 000 chênes.

En 2011, à l’occasion de l’année internationale de la forêt, le musée de l’Histoire allemande de Berlin organisait une vaste exposition intitulée « Sous les arbres. Les Allemands et la forêt »

3. On y évoquait la place de la forêt dans l’histoire, l’économie, la science, la peinture et la littérature allemandes, mais aussi dans le cinéma national, depuis la célèbre séquence de la mort de Siegfried dans

Les Nibelungen, de Fritz Lang (1924).

En 2019, les livres de l’ingénieur forestier

Peter Wohlleben sont des best-sellers, et le gros ouvrage illustré du journaliste spécialisé Detlev Arens intitulé

Der deutsche Wald en est à sa troisième édition. Les Allemands d’aujourd’hui, soutient l’anthropologue culturel Albrecht Lehmann, regardent la forêt avec les mêmes yeux que leurs ancêtres. Fascinés de longue date par elle, ils semblent l’être de surcroît par cette fascination même, qu’ils sont fiers de présenter comme une caractéristique nationale.

— Michel André, philosophe de formation, a travaillé sur la politique de recherche et de culture scientifique au niveau international. Né et vivant en Belgique, il a publié

Le Cinquantième Parallèle. Petits essais sur les choses de l’esprit (L’Harmattan, 2008). — Cet article a été écrit pour

Books.

Notes

1. Le Paysage et la mémoire (Seuil, 1999).

2. The German Forest: Nature, Identity, and the Contestation of a National Symbol, 1871-1914 (University of Toronto Press, 2012).

3. Elle a donné lieu à un très beau catalogue, Unter Bäumen. Die Deutschen und der Wald (Sandstein, 2011).