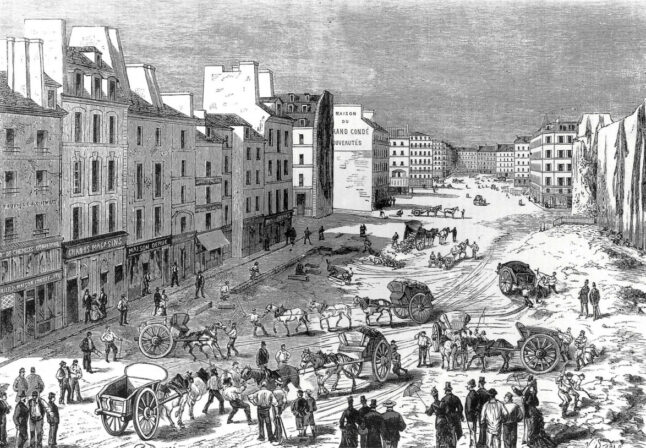

Paris outragé, mais embelli

Publié dans le magazine Books n° 123, janvier-février. Par Baptiste Touverey.

Sous le second Empire, la transformation de Paris se fait dans la violence et l’affairisme. Le résultat est pourtant une prodigieuse réussite. Comment expliquer ce paradoxe ?

La transformation de Paris par le baron Haussmann entre 1853 et 1870 pose un problème de taille : comment pareille réussite a-t-elle pu résulter d’un projet commandé par des motifs si bassement intéressés et mis en œuvre avec une telle brutalité ?

...