Politique

L’incroyable sex-appeal de Margaret Thatcher

Publié dans le magazine Books n° 103, décembre 2019 / janvier 2020. Par Jean-Louis de Montesquiou.

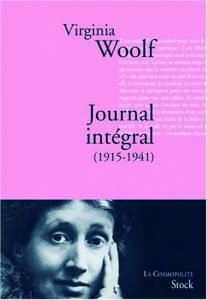

L’écrivaine britannique tint son journal jusqu’à sa mort, en 1941. Il fut tout à la fois la clé de voûte de sa vie, un outil d’introspection, un entrepôt de matériau littéraire et un laboratoire d’écriture.

Journal intégral (1915-1941) de Virginia Woolf, Stock, « La Cosmopolite », 2008